“北方有佳人,絕世而獨立。一顧傾人城,再顧傾人國。”在整理大盂鼎出土及流傳的文獻資料那段時間裡,我想到的總是這幾句詩的意象。

今年上博舉辦的備受關注的受贈青銅鼎特展上,這件潘氏家族捐贈、曾藏於上博、1959年調轉至中國歷史博物館(現國家博物館)的重器,與同由潘氏所捐的大克鼎再次重聚。

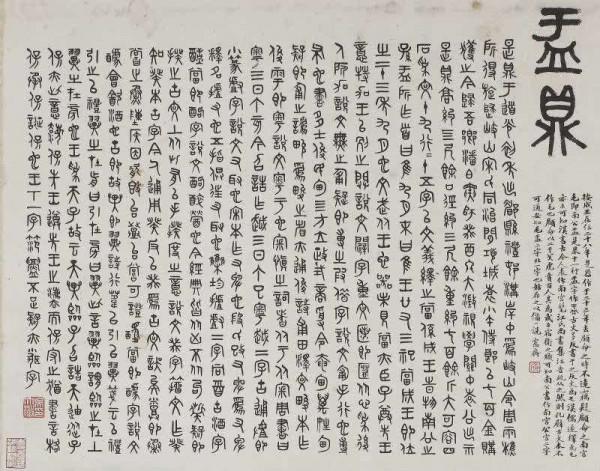

大盂鼎是西周康王時期的青銅重器,於十九世紀二十年代在陝西岐山縣禮村出土。鼎高101.9釐米,口徑77.8釐米,重153.5公斤,並鑄有291字的長篇銘文,記載了周康王關於繼承文王武王德行和酒鑑的訓誡及對盂敬政敏事的勖勉與賜命封賞,足能抵得一篇《尚書》。

當時最是興盛青銅器的銘拓,每有新出,輒趨而拓之。大盂鼎出土不久即有拓本流傳,於是其出土的訊息不脛而走。從最初擁有者的秘不示人,當地縣令的巧取豪奪,到原擁有者從市場上重新購回等等,還夾雜著其他種種出土資訊的流傳。一直到十九世紀下半葉,大盂鼎及其銘文始終是當時士人學者關注的熱點。左宗棠(晚清政治家、軍事家)在陝西得鼎之後,初擬置於關中書院,後贈予潘祖蔭(晚清學者、大收藏家)並最終運抵北京。

潘祖蔭曾疑大盂鼎為偽器。陳介祺(晚清著名金石學家)則始終信其為真,不僅給潘氏寫信堅勸其收入,還寫信給正在陝甘學政任上的吳大澂,讓其考察鑑證實物,分析致疑之原因等。又有了吳大澂的驗證,這才堅定了潘祖蔭對大盂鼎的接受。

陳介祺還曾出主意,讓潘祖蔭請西安的著名古董商蘇億年辦理運鼎進京之事。“海內三寶”之一的毛公鼎就是此人鬻賣給陳介祺的。陳介祺還講,如果可以得到大盂鼎,以多少件藏器易之,都不為過。“既得此重器,其尋常小品,亦可不必過亟,凡物多皆是累也。” 潘祖蔭給吳大澂信中也講到,陳介祺心醉於大盂鼎,“為之魂飛魄散矣”。而他自己則為籌措大盂鼎進京,清理債務與其他存器,虛位以迎。

當然,大盂鼎值得。陳介祺就說過,大盂鼎“真三千年來之至寶”“是真本古文尚書”。二十世紀的考古學家和古文字學家陳夢家在《西周銅器斷代》中寫道:“所見銅器中的重器,此鼎應為第一瑰寶。銘文之長雖不及毛公鼎,但內容更為重要而形制厚重雄偉。此器重量不及殷代的司母戊方鼎和大克鼎,而製作精於後者。製作、銘文和體量又都超過虢季子白盤。”

完整的青銅器銘文除了記時之外,大致有紀事、頌揚(先王、王及祖先等)及祈福這樣三部分內容。其中頌揚語和祈福語大多也是最早出現押韻的“韻文”,且有相當的程式。後來逐漸的敘事部分也出現了用韻,讀起來便覺節奏鏗鏘。最早是王國維關注到青銅器銘文的用韻並做了初步的整理,著《兩週金石文韻讀》。其序言說:前賢言韻,皆以詩三百五篇為主,餘更蒐周世韻語見於金石文字者,得數十篇。……諸國之文,出商、魯二頌與十五國風之外。其時亦上起宗周下訖戰國,亙五六百年,然其用韻與三百篇無乎不合。

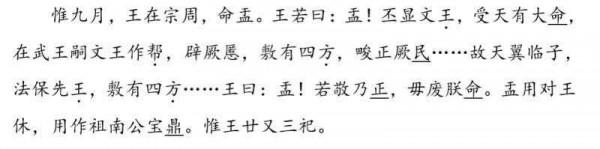

後來郭沫若等不斷予以增補,至今已整理出有韻銘文近500篇。所以,青銅器銘文應該也是《詩經》的來源,特別是其中的“頌”和“雅”。只是早期銘文的用韻尚未臻規範。大盂鼎是西周早期的器,其銘文的用韻已經很清晰了。如:

取該銘之首尾看其如何押韻。其中王、方,陽部;幫,東部。為陽東合韻。命、民,真部;正、鼎,耕部。為真耕合韻。青銅器銘文韻文的用韻形式,有隨韻、換韻、交韻及抱韻等,與《詩經》也很相近。上舉大盂鼎銘的段落,前面用的是交韻,結尾的就是隨韻。當然也有整篇隨韻,一韻到底的,比如春秋晚期的《敬事天王鍾》,通篇押陽部韻:

上海博物館收藏著一件大盂鼎銘文拓本,是吳大澂(清末金石學家、文字學家)題名並作長篇考釋、補釋的,有顧肇熙(清代官員、曾捐巨資辦學)題跋。題跋就記述了大盂鼎到達不久的一次雅聚——大盂鼎運到北京的時間是1874年12月,潘祖蔭得鼎以後,舉辦一場雅聚鑑賞活動,參與者有胡義贊、汪鳴鑾、嚴玉森、王懿榮等,並記載了潘祖蔭“賦詩寄謝湘陰公,蓋湘陰公捜訪得之,由袁而歸潘也”。左宗棠是湖南湘陰人,故以湘陰公稱之。袁指袁保恆,是左宗棠和潘祖蔭之間的具體經辦者。可惜這些雅聚酬酢之作及潘祖蔭謝左宗棠詩,如今都不知存於何處了。

內文圖片由作者提供

來源:上觀新聞