編者寄語:今天這篇文章可能閱讀的人不多,因為對於巴蜀笑星,能知道的人非常侷限,如果你是外地讀者,就當成一篇知識普及的文章來看,來了解一下巴蜀喜劇文化的興衰起落,權當拓寬自己的視野吧……

作為一個四川人,如果你是九十年代之前出生的話,

你一定記得自己坐在小板凳上看劉德一的《傻兒》系列,

你也一定知道《山城棒棒軍》裡那一群架著扁擔四處討生活的挑夫,

又或者在單放機,或某一戶人家的錄音機裡一遍又一遍地聽著李伯清的散打評書……

這裡我把重慶人和四川人統一為四川人,也希望不要引起地域矛盾,在重慶脫離四川成為直轄市之前,我們都是一家人。

那一時期,我們都經歷了巴蜀笑星帶給我們的歡樂。

而今他們老的老,去的去,只剩下李伯清老師還在農家樂為我們講述生活,閒談人生。

而那些後起之秀,諸如閔天浩、矮冬瓜、廖健、叮噹以及田長青一群人,在經歷了恩師流量之後——

也是沒能擔起巴蜀笑星的重任!

相比東北,繼趙本山之後,卻出現了無數優秀的新人,在全國電視臺都能看到他們的身影。

曾經對於四川和東北,就有人說,北有趙本山,南有李伯清。

或許人們對趙本山異常熟悉,對於李伯清老師,除了西南地區家喻戶曉,其他地方卻知之甚少。

這一點不難理解,方言本土文化本身就有它的侷限性,

如果李老師用普通話表演這樣很具地方特色的脫口秀,就完全沒有那個味道。

東北的喜劇文化之所以能在全國流行,歸根結底還是語言的普適性造就的。

所以說對於這一說法我是非常認可的,李伯清和趙本山,他倆在語言藝術的造詣當中,可以說都具有很高的水準,雖然知名度差距很大,但對語言藝術的追求又殊途同歸!

然而時至今日,他們的輝煌早已無以為繼,是什麼讓巴蜀的喜劇文化落幕?

是方言的侷限還是巴蜀後來的笑星們江郎才盡?

如果真是藝術源泉的枯竭讓巴蜀喜劇文化落幕,那麼東北的喜劇文化為何還能蒸蒸日上,遍地開花?

一、巴蜀喜劇文化最為璀璨的那些年

90年代末到20世紀初,可以說是四川方言喜劇的黃金時期,一大批風雲人物應運而生。

前有李伯清,劉德一,龐祖雲,沈伐,他們的經典作品可以說早已家喻戶曉。

這裡我就說幾個大家非常熟悉的節目。

李伯清的評書“散打”與“假打”系列。

劉德一的《傻兒》系列和《凌湯圓》。

龐祖雲的《老坎客棧》《山城棒棒軍》。

沈伐的《王保長》系列。

可以說,他們的每一個作品,都能勾起我們的回憶,讓我們無比懷念巴蜀方言藝術的鼎盛時期。

有著他們的帶頭,後來才有了更多的巴蜀喜劇人走上這條道路,讓人感受到巴蜀方言文化的無限可能。

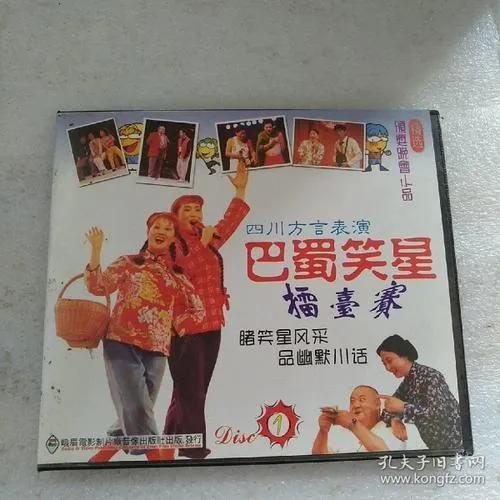

在1998年第一屆“巴蜀笑星”擂臺賽走出了劉德一、李伯清、沈伐、王迅、中江表妹……

他們代表了那一時期巴蜀方言文化,後來融入了更多的血液,比如田長青、閔天浩、鍾盅、叮噹、媛鳳、巴登、矮冬瓜……

在當時,他們可以算得上是巴蜀喜劇文化的新一輪代表

讓人很意外的是,這次擂臺賽並非官方主動舉辦,它的起因居然是來自兩個女人的較量。

就在2月的某一天,一個叫景雯的女人來到《華西都市報》報社舉報李永玲,說李永玲搶了自己的風頭。

《華西都市報》最後將兩人喊到報社調解,然而兩人互不相讓,爭執不休,她們爭的又是什麼?

早在這之前,兩人都以“中江表妹”的形象進行表演,不過李永玲風頭更甚,導致景雯不服氣,隨即到報社鳴不平,表示自己才是真正的“中江表妹”。

因為這一次“中江表妹”之爭,報社領導就直接說:

“這樣爭下去也不是個辦法,乾脆舉辦一個擂臺賽,一決高下!”

這才有了重慶和四川文化主管部門聯合舉辦的“巴蜀笑星擂臺賽”。

在擂臺賽開始之前,著名巴蜀笑星,巴蜀諧劇創始人王永梭在彌留之際為比賽寫下祝詞,而李永玲正是王永梭的得意門生。

擂臺賽一經公佈,當時已經在巴蜀地區家喻戶曉的劉德一、李伯清、沈伐都帶頭參加,參賽人數多達兩百人,幾乎彙集了川渝兩地的知名喜劇演員。

至於結果,已經不重要,而影響卻非常巨大。

李永玲因為在擂臺賽表演《中江表妹》一舉成名,她那蹩腳的“川普”可以說引導了後來無數人的模仿,那種h ,f不分的發音讓人捧腹大笑,也讓不知道四川人發音的外地人感到格外新奇。

你以為她就只能靠語言搞笑嗎?

當她唱起《在希望的田野上》,你又不得不服她深厚的功底,詼諧幽默的同時還能引導現場互動,

你一定記得她在舞臺上惦記著那個“眼鏡”,活脫脫地表現出一個農村人對城裡人的好奇心。

藝術來源於生活,正是因為她能在生活中挖掘每一個細節,才能將表演藝術推到人們喜聞樂見的地步。

最終她和景雯合作《表妹與表姐》,化干戈為玉帛,“中江表妹”也不再是一個人的榮譽,誕生了一個“中江表姐”,為巴蜀的喜劇文化貢獻出自己的一份力量。

二、任何成功的背後,都是一段淚目的過往

巴蜀的喜劇文化能呈現出井噴似的發展,看似偶然,其實也是一種方言文化發展的必然。

早些年的川劇逐漸落寞,能讓人提起的就只有“變臉”。

同樣,也因為地域限制,難以走向全國,表演藝術家也不得不另謀出路。

而這一段摸索的路卻並非一帆風順,他們每一個人都經歷了很長時間的磨難。

早年的李伯清,窮困潦倒。

當過搬運工,做過木工,炊事員,這些工作伴隨他的童年和青年時期。

年過三十歲,才開始從事曲藝工作,因為平時喜歡擺龍門陣,對語言表演藝術很有心得,從而經常在茶館講評書,那時候,沒啥收入,一天下來,幾毛錢的生計,順便討得一碗茶水。

剛開始的那兩年,可以說家裡揭不開鍋,老婆孩子都等著他買米吃飯,收入甚微,至今回想,他都是一言難盡……

劉德一早期也只是重慶市川劇院二團的丑角演員,工作之餘潛心於編劇。

1988年,因為主演《凌湯圓》才在川渝地區家喻戶曉,然而很多人不知道,這部由他主編的方言劇,到手的版權費只有5000元。

1992年出品的《傻兒師長》,他一手包辦編、導、演三個職位,這部戲一炮走紅,但他拿到手的版權也只有區區3300元,並且還繳納了180元的稅款。

之後,這兩部劇一直在各地電視臺播出,但劉德一一分錢都沒拿到過。

某電視臺在多年前放一次《傻兒師長》,就有450萬的廣告收入,更不要說現在了。

儘管如此,劉德一卻不願多做計較:

“人一生下來就愁吃愁穿,長大後又要愁名愁利,何苦呢?”

成名後的唯一想法就是重振方言藝術當年的雄風,表示“不能急功近利,推作品粗製濫造”。

我們都記得他在《傻兒師長》裡大嚼回鍋肉,而在他成名之前,想吃一回肉都是最大的夢,導致後來的劉德一特別愛吃肉,給自己留下病患。

“梅老坎”龐祖雲,出生於梨園世家,因為《山城棒棒軍》飾演“梅老坎”一角成名,“梅老坎”就直接取代了本名龐祖雲。

而早在成名之前,龐祖雲也只是川劇院的一名普通職工,妻子是重慶合成洗滌廠的普通工人,家裡所謂的傢俱就是兩張闆闆床,很多時候,都要靠借錢度日,直到後來開始拍戲,家境才慢慢好轉。

他最愛成都的“五牛”煙,江津的“跟斗”酒。

這兩樣東西,是他從窮苦日子裡帶來的,香菸幾毛錢一包,老白乾都是散裝的那種高度白酒。

當他成名之後,依然沒能改掉這兩樣廉價的“奢侈品”,別人送的五糧液,也全被他拿去換成了二鍋頭。

他們當中,沈伐可謂是最幸運的一個。

在1988年登上春晚的舞臺,諧劇《零點七》將四川方言喜劇推向全國。

同時,由他主演的《王保長》在整個西南地區很是火了一把,接著推出《王保長》系列。

沈伐從小生活在重慶嘉陵江邊上,父親是個鐵匠,一家人從來沒有過藝術細胞。

到他那裡,卻對曲藝非常感興趣,小學就玩金錢板,中學開始喜歡話劇、舞蹈,在曲藝界,他可謂是“根正苗紅”了,接受著專業的表演訓練,十幾年如一日,為後來的諧劇表演打下堅實基礎。

在1963年遇上巴蜀諧劇創始人王永梭,視其為偶像,對他不斷模仿,偷師學藝,十年之後,王永梭已經不能再登臺,沈伐卻拜師王永梭,接受王永梭的指導。

王永梭給沈伐安排的第一個戲是《十二點正》,王永梭手把手教,一段一段幫他排,第二天覺得不合適,又重新來過。

這個節目後來在春晚上被改名《零點七》,在全國大獲成功。沈伐也就成了巴蜀諧劇的第二代掌門人,並且被評為第八屆“巴蜀文藝”終身成就獎得主,享受國務院特殊津貼。

其主演的諧劇《王保長》演出就高達3000餘場,還拍攝成了電視劇,更是家喻戶曉。

三、巴蜀諧劇先驅者——王永梭

巴蜀諧劇創立於1939年。

在1938年的時候,王永梭還是川軍團某團的一個小官兵,在隆富師(隆昌和富順)管區組織抗日宣傳活動中,創作了自稱為“拉雜劇”的曲藝節目《買膏藥》。

並在次年川軍參與的元旦遊藝晚會上正式演出,並得到劇作家曹禺的高度評價,至此,巴蜀諧劇有了自己的雛形。

王永梭小時候體弱,常撒尿在床上,長得像個猴子。

6歲那年,弟弟妹妹先後出麻子,病勢兇險,她母親就向菩薩許願:

“只要孩子們醫得好,我就為你掛紅放鞭炮……”

誰知,掌上明珠似的弟弟妹妹都沒醫好,倒是他這個“小秧雞”悠悠然活了過來。

從此,母親對任何菩薩都不理不睬,因為他們一點都不靈!

正所謂老天不讓你走,絕對要喊你幹大事!

王永梭雖然不受父母寵愛,但是天資聰穎,對文化藝術興趣濃厚。

有一次安嶽舉行全縣中學生學藝觀摩會,以《國難當前,學生應負之使命》為題目作比賽。

王永梭就以“顆顆緋長江,處處成國恥;一腔少年血,誓偕倭蠻死”的豪情壯志應付,短短二十字,就想交卷下去玩。

前排女生看見其卷面都沒幾個字,小聲嘀咕:

“喲,這麼快?莫不是交白卷吧!”

誰知這首詩卻歪打正著,贏得教師和社會名流組成的評委們一致誇讚,毫不猶豫地把第一名給了他。

17歲初中畢業,同父異母的姐姐鼓勵他繼續深造,王永梭投考遂寧農業高中,一下子成了該校的“狀元”郎。

但是左湊右湊,學費怎麼也湊不夠,只得在家當起了待業青年,知情者無不為之惋惜。

滿腹才華,他卻甘願在安嶽、合江做小職員,後來又到川軍團當文書,工作之餘,那些過剩的精力都放在了最喜歡的話劇、川劇等等業餘舞臺上,為後來的諧劇表演點滿技能。

他演起戲來,可以說是不要臉也不要命。

當年流行一首叫《鐮刀舞歌》的曲目,王永梭夥同四個大男人扮成村姑,揮刀割草,在留聲機音樂的伴奏下又唱又跳。

王永梭飾演的“么姑”很害羞,女伴就用頭巾幫他遮住眼睛,“瞎了”的王永梭也就放開膽子,揹著個大背篼跳得昏天暗地。

結果一頭撞下萬年臺,嚇得觀眾魂飛魄散,好在事先安排好的助手把他接了個結實,又一把把他推回舞臺。

等到曲終人散,王永梭望著高高的萬年臺下,是白花花的石地板,冷汗直冒,要是萬一沒接住,小命就搭上了。

於是有人就笑他:

“別人演戲是不要臉,王永梭演戲,既不要臉,也不要命!”

當他飾演《驚夢》中的唐明皇,原本的劇情是安祿山造反進皇宮,驚慌失措、衣冠不整的皇帝把帽子嚇掉了,披頭散髮。

可是“草臺班子”只借來了道具服,沒有借來假髮,而王永梭又是剃個光頭。

演到這一刻,他就在那裡“穩起”。

臺下的票友就不幹了,急忙大呼:

“趕快把帽子取了,脫了、扔了……”

這一取,就只剩下了一個“光頭皇帝”,惹得觀眾鬨堂大笑,他又趕忙把帽子戴了回去,幾扯幾弄,帽子散架,臺下笑得炸了鍋……

正是他這樣“不要臉”的表現力,王永梭一生創作了100多個諧劇,方言詩200首。

他善於用諧劇刻畫人物,用方言朗誦詩敘述故事,自編自演,語言通俗易懂,故事情節生動有趣,廣受巴蜀人喜愛。

生平事蹟被錄入《中國當代名人庫》《中國文藝家專輯》《中國戲劇家名錄》《世界華人喜劇界名人錄》《中國川曲藝術家名錄》……

因為他的存在,巴蜀的喜劇文化得以生根發芽,開花結果,他1915年生,1990年去世,一生致力於巴蜀的戲曲文化藝術,廣收門徒。

1980年在北京連演了18個專場。

在成都、重慶、溫江等地先後舉辦“王永梭諧劇”培訓班,專業學生和業餘學生多達上百人,其中沈伐、凌宗魁、塗太中、張廷玉、李永玲、夏曼雲、叮噹都取得了不俗的成就。

其得意門生塗太中和沈伐,同樣為巴蜀的諧劇文化作出了巨大貢獻。

塗太中弟子遍佈,裡面的王寶器、鐵公雞、花喜鵲都在川渝地區頗有人氣,組成了“塗家班”。

如果說巴蜀諧劇造就了無數輝煌,那麼、王永梭無疑是這份輝煌背後的奠基人,他就像一棵樹,綠葉繁茂,開滿枝丫。

四、巴蜀喜劇的衰落與反思

隨著教育事業普通話的普及,方言這一本土文化也在悄然發生改變,很多土話都漸漸失去流傳。

如果你對你家孩子說“叮叮貓”,孩子會問你那是啥玩意兒,但你說蜻蜓,他就秒懂了。

而方言諧劇卻離不開土話,如果缺少了土話的陪襯,方言劇也就大打折扣。

或許是感受到了傳統文化的流逝,許多巴蜀方言喜劇人都在苦苦思索,要麼轉型做中規中矩的演員,就比如趙亮和王迅,這兩人在影視行業可以說已經逐漸拋棄了方言劇,偶爾說幾句四川話,總是讓人倍感情切。

還有一大部分人又離不開方言劇,就不得不繼續耗著。

在2005年,著名巴蜀笑星廖健也另闢蹊徑,以音樂的形式表達方言文化,他的那一首《素芬》可以說火了一把,把一份簡單的愛情表現得詼諧幽默,唱出來讓人捧腹大笑。

緊跟熱度,他又創作了《鬥地主》,緊跟當時最愛玩的這一娛樂方式,然而熱度比不上《素芬》,後來再怎麼創作,都不能有多大起色,這條路子也就行不通了。

那一時期最為優秀的巴蜀喜劇人聚在四川電視臺的《明星茶館》,苟延殘喘,他們很想讓巴蜀諧劇能走下去,田長青、閔天浩、王寶器、鐵公雞、矮冬瓜、叮噹、萬喜、媛鳳、巴登等人都在其中,每天挖空心思編排方言劇。

然而這個節目卻僅僅侷限於巴蜀地區,外界知之甚少,那些節目也很難有上稱之作,再也無法達到曾經的輝煌。

時間再往後走,他們也是逐漸銷聲匿跡,很難聽聞他們出現經典之作。

巴蜀諧劇的衰落,除了地域的侷限性,更多的是失去了創新性,缺少了對生活的觀察。

任何一部好的藝術作品,它都離不開生活,李伯清之所以能讓自己的風格獨樹一幟,和他對生活的觀察與總結是分不開的。

劉德一如是,龐祖雲沈伐一樣如此,他們能展現出一段經典,都是在生活中長期沉澱下來的結果,他們的節目總是讓人百看不厭。

在川渝地區,他們就好比鼎盛時期的周星馳、成龍、李連杰……

而觀察後來的巴蜀喜劇人,他們可謂真的是表演,為了演而演,失去了生活的內涵,雖然我們也有捧腹大笑的時候,但是卻難以讓人印象深刻。

包括現在抖音等自媒體平臺的那些方言劇表演,雖然人氣頗高,但始終抓不住喜劇的核心,久而久之,審美疲勞在所難免。

當一種文化被名利與流量左右,就失去了對完美藝術的追求。

然而當我們對比東北的喜劇表演,又發覺他們居然可以長盛不衰,新鮮血液不斷湧現,他們的成功又來自哪裡?

除了趙本山和郭德綱團隊的大力扶持,更多的是他們有一群不斷尋求突破的人,不僅僅侷限於表演,我們總會在他們的表演中感受到一絲絲生活的影子,或者有一種新穎的表達方式。

藝術離不開生活,也離不開利益的滋養,但藝術完全為名利而來,只會走入死衚衕。

即便方言文化有一種被取代的趨勢,我們也應該在這夾縫中尋求一線生機,這個生機就是對世界與人生的感悟,否則就真的完了。