廣東省文物考古研究所 朱博文

也許在你的想象中,考古學家的工作日常是這樣的:在某種神秘力量的指引下得知古墓的位置,以精密的物探裝置迅速鎖定地下的重要埋藏;在與外界隔離、內部環境可控的工作艙內,配備了種種尖端儀器和工具,有條不紊地進行發掘。土壤被層層揭去,一件件精美的金飾、銅鼎、密色瓷魚貫而出,人們沉浸在收穫的喜悅當中……

事實上,這樣“高大上”的發掘場景可能只存在於三星堆這樣的極少數頂級遺址。在中國,大部分的考古現場可能是這般景象:經歷了人工踏查、探鏟鑽探、開挖探溝等艱苦的前期勘探,選定區域、敲定發掘方案並申請證照後,才能佈設探方,開始發掘。由於人手短缺,每個發掘現場經常只有寥寥數位專業考古工人員,有限的預算一般也只能請到村裡留守的大爺大媽們來幫忙幹活。發掘使用的工具介於農民和泥瓦匠之間,高階一點的裝置大概只有測繪儀器和無人機,其他儀器一般只在有重要發現時才有機會出場。文物也不會手鏟挖挖、刷子掃掃就都自然出現,在此之前,需要清理表面植被、按照地層逐次向下發掘。到達了包含古代人類活動所留下遺蹟、遺物的文化層,對遺蹟、現象的觀察判斷,往往也比單純的清理、提取器物更為重要。

由於許多工地連臨時大棚也無法搭建,風吹日曬、蛇蟲鼠蟻的加持自不必說,如果這裡恰好是在我國考古發掘專案中佔比極高的、配合基本建設進行的搶救性考古發掘,考古工作可能需要在施工的轟鳴聲中開展。工作地點若是遠離人煙,又會面臨新的問題:不僅飲食補給困難,洗澡甚至都是一兩週一次的奢侈行為。工作條件和生活上的困擾之外,還要面對在把發掘做好的基礎上,來自文物安全、工期和經費、夜間加班、人際關係等方方面面的壓力。無奈的是,即使付出了辛勞汗水,也並不總有機會收穫高光時刻:許多遺址略顯平淡,不僅在學術上影響甚微,出土的文物也量少而儲存不佳,極端情況下還可能面臨“當空軍”的尷尬。

當然,這不是一篇寫給高三同學的考古專業勸退文。考古發掘或許與大眾想象的有所不同,但考古學的意義與價值仍使這項工作充滿魅力。透過研究出土的古人活動留下的遺蹟、遺物等實物資料,能夠獲得許多有價值的資訊,提供給我們一個觀察古代社會的鮮活視角。就考古出土的文物而言,雖不總是金光燦燦或意義重大,但種類、材質也是豐富非常。如果恰好遇到了較為理想的埋藏環境,就有機會獲得一些意想不到的發現。

傳說中的“黑科技”也並非不存在。在學科交叉融合的大趨勢下,自然科學中一些現代科技分析手段被應用於考古學研究中,不僅使一些特殊遺存的研究成為可能,也為常見材質文物的研究提供了新方向。數十年來,科技分析大大充實了考古學家的“武器庫”,創造了科技考古這一考古學的分支學科,也豐富了動物考古、植物考古、生業考古、考古測年等分支的技術手段。作為考古學中的現代感、科技感擔當,現代分析技術的介入讓實驗室成為發掘現場、整理室和資料室之外的一處新的考古研究空間。

具體而言,現代科技手段在考古出土文物分析研究中是如何發揮作用的呢?我們不妨從一枚蛋的出土說起。

誰生的蛋?

雲貴高原北部一處峽谷河畔的階地上,考古發掘正在進行當中。周圍的探方里,幾座漢代豎穴土坑墓的清理已到了清理人骨和陪葬器物的關鍵階段。斜陽下,負責這次發掘專案的考古學家站在隔樑上,指揮工人工作的同時,也在思考今天的進度和明天工作計劃。突然,他敏銳地注意到,墓內的一件正在清理的破碎陶罐中露出了一小片白色。是陶罐的內容物儲存下來了?職業敏感讓他立即接手親自清理。小心翼翼地剔除附著土後,一個白色橢圓球體逐漸顯露出來,大小和弧度都讓他想起今天早餐吃過的那枚水煮蛋。

這真的是一枚用於陪葬的雞蛋嗎?仔細想想,漢墓中出土陪葬的蛋雖然罕見,但在豫陝等地並非沒有先例,魏晉乃至隋唐的墓葬中也有蛋類出土的記錄。在“事死如生”觀念的指導下,陪葬的蛋可能與糧食、肉類乃至酒液一樣,是作為食物供墓主人在冥界享用。與其他食物相比,禽蛋經孵化後會有新生命破殼而出的特質或許也寄託了生者的禱祝,希望逝者的靈魂也能破繭重生。在漢代以前,這片土地上居住著所謂的西南夷,武帝之後才有大量漢人遷居於此。如果這枚蛋真的代表了來自華夏核心地帶的葬俗,不正是墓主人身為當年移民的明證嗎?

從蛋殼破損處來看,蛋黃蛋白這些內容物顯然已經不存在了,蛋的內部已經被泥土填充。就尺寸而言,這枚蛋略小於今天常見的雞蛋,倒是跟所謂土雞蛋接近。當然,一個嚴謹的考古學家不會只因為看起來像就斷定它是雞蛋,也許是其它禽鳥的蛋呢?由陪葬品討論葬俗,進而探索墓主人的族屬和文化背景之前,還須先正本清源,搞清楚到底是誰生的蛋,這才是第一要務。專業的事還需專業的人來做,他在腦海中略作檢索,隨即撥通了他認為最適合開展這項研究的科技考古學者的電話。在被交給專業人士之前,這枚蛋也得到了一個“M1:1”的臨時標籤。

洛陽西晉墓出土的表皮染紅的蛋殼。唐墓中還出土過表皮染黑的蛋殼,可能是煉丹道具。

作為一個相對新興的分支學科,科技考古從業者也有著不同的學科背景:一種是出身於化學、生物、物理等門類,後以古代樣品分析為研究方向;另一種則是在接受考古學系統學術訓練的基礎上,學習自然科學理論及分析技術。基於自然科學對分析檢測的需求,以分析化學、光譜學、材料學、分子生物學等為代表的學科對科技分析技術已經有了較為成熟的應用。科技考古學者可以將適宜的技術方法移植到文物樣品的分析中來。有了堅實的基礎自然事半功倍,但古代文物樣品的特殊性也會對分析造成一些困難,如埋藏過程中原有組分大量流失、環境中雜質的引入導致樣品成分複雜。前期的大量試錯與改進,也是建立成熟的文物樣品分析方法的必由之路。

那麼,得到這枚“M1:1”的科技考古學者會如何展開他的研究呢?

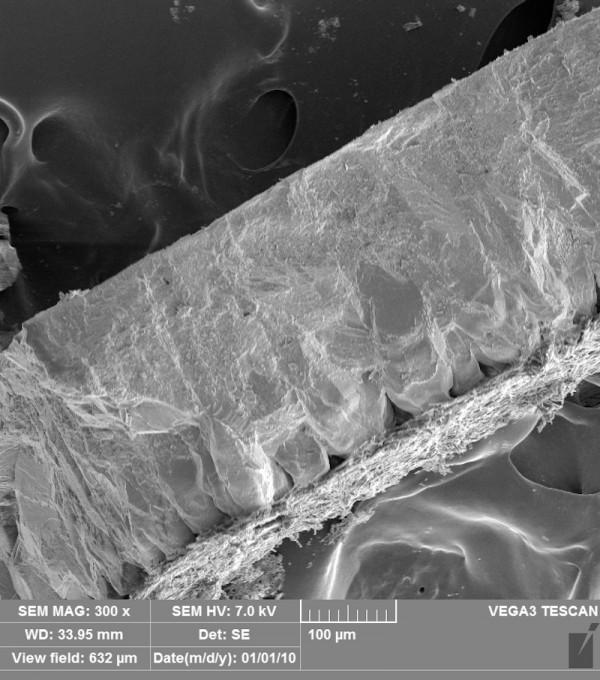

古代蛋殼能夠儲存至今以屬不易,自然不能奢望蛋黃蛋白也能留下,因此能供我們研究的物件主要是蛋殼。人類判斷事物屬性時大多先基於視覺觀察,顯微觀察則是肉眼觀察的一種有效延伸。古生物學家過去常藉助巖相顯微切片觀察古代禽蛋的化石,以輔助動物分類學研究。相對傳統的光學顯微,掃描電子顯微鏡則是一種革命性的技術手段。它利用聚焦的高能電子束來掃描樣品,透過光束與物質間的相互作用來激發各種物理資訊,以光電訊號的轉換來成像觀察物質的表面微觀形貌,放大倍數可達三十萬倍以上。與能譜等其他分析裝置聯用時,還能實現顯微觀察的同時獲得樣品的元素組成資訊。

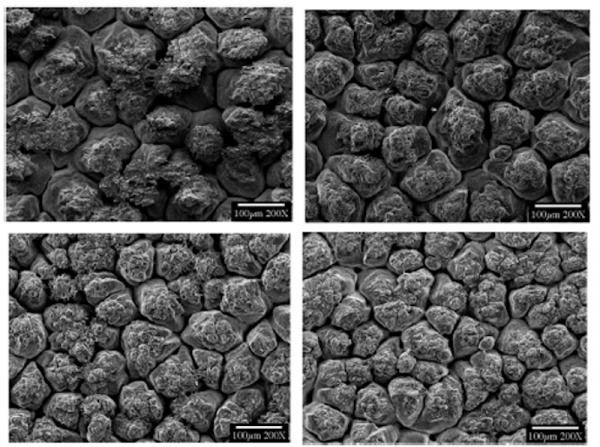

鑑於蛋殼本身並非導體,而掃描電子顯微鏡的工作原理需要被測物能夠導電,觀察前需先對蛋殼進行噴金或噴碳處理。放入樣品倉後經過抽真空與加壓,即可實時地放大、變焦、測量、拍攝。由於影象是電訊號轉化而來,不能記錄顏色資訊,觀察到的畫面只能是黑白的。基於掃描電子顯微觀察研究古代蛋殼的報道頗為豐富,基於對蛋殼微觀形貌特徵的記錄以及對厚度、孔隙率的測量,可以有效區分出不同種類的蛋,也可透過與現代蛋的對比實現種屬的初步鑑別。“漢蛋”的蛋殼有著與現代雞蛋類似的結構,但就厚度而言明顯比現代雞蛋殼要薄。這並不直接意味著它不是雞蛋,畢竟現代人為了使作為商品的雞蛋在生產、運輸、儲存過程中不易破裂,下過相當大的工夫選育蛋殼厚而結識的蛋雞品種。

在掃描電子顯微鏡下放大三百倍的“M1:1”橫截面,時間已經侵蝕掉了它的殼膜、表皮等有機質結構,無機成分的柱狀層也部分受損。

包括雞蛋在內的大多數禽蛋蛋殼都包含有機與無機兩類成分,除了以碳酸鈣為主的無機部分,蛋殼的內外膜及表皮中還包含了約佔蛋殼質量百分之三到百分之六的蛋白質、糖蛋白和蛋白多糖等有機質。來自不同生物的蛋白質有著不同的氨基酸組分特徵,這種特徵可以成為自證身份的特殊編碼,多糖亦與之類似。如果你的樣品還幸運地保留了有機質的部分,那麼質譜蛋白全譜分析和指紋分析、紅外光譜、色譜-質譜聯用等有機分析方法都是可行的選項。約翰·斯圖爾特(John Stewart)等人就利用前者取得了成功經驗,他們對英國約克郡的兩處盎格魯-斯堪的納維亞帝國(卡紐特王朝)時期遺址出土的蛋殼進行了分析,結合掃描電子顯微鏡觀察,從中成功篩分出雞、鴨、鵝的蛋。

“M1:1”紅外吸收光譜中1420 cm-1、875 cm-1、712 cm-1的吸收峰標示了無機成分碳酸鈣,1635 cm-1附近醯胺I帶的C=O伸縮振動峰則提示了蛋白質的存在。

我們還不太能確定“M1:1”算不算是幸運兒。從紅外光譜分析結果來看,蛋殼中尚有蛋白質類有機質的殘餘,氣相色譜-質譜聯用分析得到的氨基酸組分特徵也與現代雞蛋的測試結果頗為相似。能保留有機質當然算是幸運,但如果這些有機質其實是由埋藏環境中引入的汙染,那可能就踏入了另一種不幸的境地。即使它未受汙染,但接近畢竟不代表相同,要想給“誰生的蛋”這個問題以確切的答案,恐怕還是要依靠DNA 測序技術這個終極武器。遺憾的是,掌握這一生物特徵終極密碼的出土樣品測試方法的機構並不多,想借助這一稀缺的分析資源往往意味著長久的等待。讓我們先來看看別人的成功案例:奧斯卡姆(Charlotte Oskam)等人從紐西蘭南島出土的恐鳥蛋殼中提取到了線粒體DNA,DNA測序證實出土的蛋殼分屬三種不同的恐鳥,這也驗證了提取古代蛋殼中殘留DNA 並進行測序方法的可行性。

什麼時候的蛋?

在對“誰生的蛋”開展研究的同時,我們還可以著手解決另一個問題:這是什麼時候的蛋?

如果你經常去博物館參觀,大概經常會遇到那些第一眼看到某件文物就興奮地問“這值多少錢”的觀眾。考古學家當然不會這麼思考問題,他發掘出一處遺蹟或一件遺物,首先開始思考的可能是它的年代。我們需要確定不同考古學文化和遺存在時間上的相對早晚關係,或是直截了當地瞭解遺蹟、遺物確切的紀年。作為其他研究開展的基礎,年代學必將永遠身處最重要的考古學問題之列。

在缺乏絕對年代測定技術的年代,除了少數出土了墓誌或磚銘的紀年墓能夠確定絕對年代外(其實這些紀年也可能與墓葬真正的修造年代有偏差),考古學家們主要是透過最基礎也最核心的兩大考古學理論——地層學和型別學——來判斷相對年代。

簡單來說,考古地層學認為不同時代的人類活動會形成不同的堆積,這種堆積可以是一個地層(文化層),也可以是墓葬、灰坑、房址等遺蹟。考古學家根據土質、土色區分不同堆積,並根據疊壓、打破及平行關係確定不同堆積形成的先後次序。在大多數情況下,晚的堆積會疊壓或打破早的,透過現象確定堆積的相對年代,不同堆積中出土的遺物也可以據此推定早晚關係。型別學則主要研究遺蹟和遺物的形態變化過程,找出其先後演變規律,從而結合地層學判斷年代。常用於研究陶器、瓷器等使用週期短、變化較明顯的器物,透過對出土實物的外形進行歸納、分類、比較研究,以“分型分式”“排隊”等方式探索相對年代。

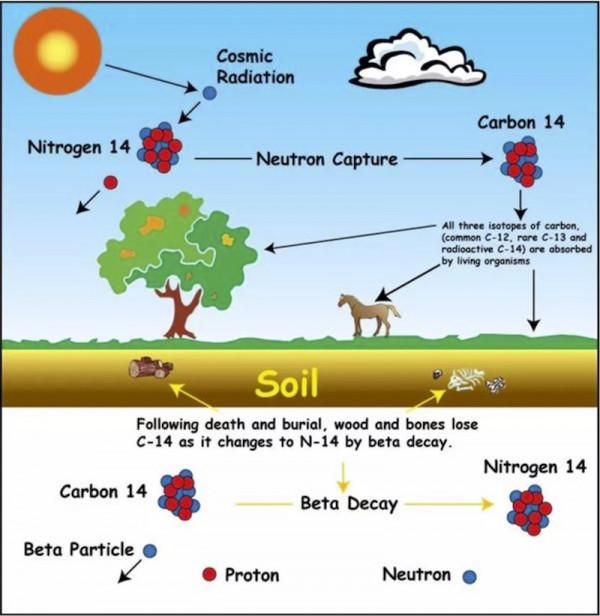

非專業人士看完上述介紹後可能會比較迷惑,即使你對這兩種理論有所瞭解,恐怕也多少會覺得用這種方式研究年代不僅困難且難免主觀。其實前人也是這麼想的,所以人們一直在探索一種能夠測定絕對年代的技術方法。直到1949年,碳同位素測年技術(碳14)的提出,給這個問題的解決帶來了曙光,今天我們最常用的加速器質譜測年技術(AMS)正是對常規碳同位素測年法的補充和發展。

碳14是碳的一種具放射性的同位素,動物的呼吸、植物的光合作用都會與外界進行碳交換,而生物一旦死亡,交換就會停止,體內的碳14就會開始減少。這樣的特點加上長達五千七百三十年的半衰期,使透過測量樣品內剩餘碳14的含量,即可推算出其停止生命活動至今已經過了多少年。

大氣中碳14的產生、迴圈與衰變。雖然碳14測年有著充分的理論支撐,但仍存在外界汙染干擾測定結果的可能,因此樣品的選擇和取樣的方法都有較為嚴格的要求。

許多含碳的物質都可以作為碳14測年的樣品,蛋殼也是其中之一。從以往的成功案例來看,許多用於測年的蛋殼都來自於比我們的“M1:1”大上好幾號的鴕鳥蛋。以寧夏靈武的水洞溝遺址為例,這處在我國舊石器考古研究中具有非凡意義的遺址點出土的鴕鳥蛋殼就曾進行過碳14測年,測得的年代範圍為距今26930±120 年,這與用遺址中採集的木炭樣品測得的結果相近。在另一項對蒙古及中國戈壁沙漠地區出土鴕鳥蛋殼進行的測年研究中,研究者發現同一層位出土蛋殼的年代要早於陶器。也許那時的先民會到處尋找鴕鳥蛋殼,以至於蒐集到了早於他們生活年代的蛋殼?無論怎樣,這都提示我們測年還是應當使用多種、多個樣品以互證。

當然,碳14是應用最為廣泛的考古測年方法,但不是唯一的。熱釋光、光釋光、不平衡鈾系熱電離質譜、異亮氨酸差向異構、氨基酸消旋等方法也可用於古代樣品絕對年代的測定,其中不少也都有使用蛋殼作為樣本的報道。

生蛋者與食蛋者

回到河畔的“M1:1”出土地點,在蛋被取走之後,考古學家繼續清理它所在的陶罐中的淤土。一些細小的骨骼逐漸被揭露出來,直到露出頭骨,考古學家確定這些骨頭來自一種大家都不陌生的動物——老鼠。難道是老鼠鑽進罐子裡偷吃陪葬的雞蛋,吃太撐出不來,困死在裡面了?大概這對蛋和老鼠來說都是一個悲傷的故事。的確,出土的蛋中承載的資訊不止記錄著生蛋者的故事,如果它還沒孵化就不幸被吃掉了,蛋殼上還有可能留下食蛋者的資訊。

對蛋來說,人類也是捕食者。這是“南海一號”南宋沉船中出水的一罐蛋,發掘者推測這是船員為航海時方便攜帶而醃漬的一罐鹹鴨蛋。

先來說說生蛋者自己吃什麼。來自南非開普敦大學的席爾恩丁(Schirnding)等人提取並分析了非洲出土的一批鴕鳥蛋殼中的碳同位素,將結果與該地區植物的碳同位素分餾方式進行對比,根據不同植物在光合作用中分餾碳同位素的方式有明顯差異的原理來判斷這些鴕鳥當年最喜歡吃哪些植物。

來自德國圖賓根大學的安德魯·坎德爾(Andrew Kandel)則更關心食蛋者。他購買了一批鴕鳥蛋去給動物園裡飼養的褐鬣狗送福利,將鬣狗們吃剩的蛋殼收集回來觀察,發現鬣狗牙在蛋殼上留下的痕跡與他手頭一批出土鴕鳥蛋殼上的非常相似,從而驗證了他的猜測——鴕鳥蛋在很久之前就是這些犬科動物先輩的饕餮美味了。

透蛋見人

儘管有動物考古、植物考古、環境考古等分支,但考古學最關注的還是人類的活動。作為一種相對低成本且高質量的蛋白質與礦物質來源,許多地區的古人利用蛋的方式和我們今天一樣,那就是吃。雖然被奉獻給墓主人的“M1:1”可能不慎被老鼠偷吃了,但此君在世的時候應該也頗有機會吃到與蛋有關的菜色。

要想穩定地獲取蛋作為食物,光靠採集肯定不行,還得自己養殖。比徹姆(Beacham) 等人用掃描電子顯微鏡觀察美國西南部Salmon遺址出土火雞蛋殼的微觀結構,基於禽蛋受精和孵化的過程會導致椎體層變化這一原理,從樣品中篩選出受過精的蛋殼。統計結果顯示,該遺址中的火雞的繁殖能力隨著時間推移而加強,研究者認為該現象反映了Salmon 遺址的古代人類曾馴養火雞,並且飼養水平不斷提高。

當我們確定了一個人類聚落有食蛋的習慣,那麼不同時期地層和遺蹟中發現蛋殼的多少,甚至可以成為我們推斷該聚落不同時段人口數的依據。來自阿根廷的學者則更進一步,他們在發掘境內一處殖民時期的西班牙人定居點時,發現了不少美洲鴕鳥蛋殼,並對包括蛋殼在內的食物相關遺存進行了統計分析,嘗試還原這個定居點的人口和社會模式。有趣的是,著名的北京周口店猿人化石的發現地也出土過鴕鳥蛋殼。根據趙資奎等人的顯微觀察和氨基酸特徵研究,其中一些蛋殼在成為化石前曾被火烤過。有沒有可能當年的北京猿人已經在烤蛋吃了呢?

蛋好不好吃還得看怎麼做。泰瓦爾科斯基(Taivalkoski)等人採用實驗考古方法,觀察雞蛋殼在不同烹飪方式下會有怎麼樣的微觀改變,以便考古學家判斷出土的蛋殼是否曾經過烹飪。

正如今天一些巧手的藝人以在蛋殼表面雕花來展示自己的精湛技藝,史前時期也有從事蛋殼飾品工藝的手工藝人。中國、非洲南部乃至愛琴海沿岸的人們似乎都對鴕鳥蛋殼製作的飾品情有獨鍾。這些鴕鳥蛋殼被分割、打磨、修坯,還被鑽孔從而製作成串珠。水洞溝遺址二號地點出土的幾枚舊石器時代製作的蛋殼珠飾表面還有紅色痕跡,顯微觀察和拉曼光譜分析的結果提示,這些紅色可能是人工施加的顏料。同樣是在水洞溝遺址,由於出土的鴕鳥蛋殼珠飾量大且年代相近,有學者透過統計與分類,認為發達的珠飾製作甚至在該遺址催生出了三種不同的風格流派。

這次屬於“M1:1”的奇妙冒險還遠沒有結束,對這枚來自兩千年前的蛋,我們還有許多工作要做。過去的幾年中,考古這一曾長期被人們認為是“坐冷板凳”的學科獲得了前所未有的熱度。趁著這股東風,相信還將有更多有志於將科技手段應用於考古研究中的人才湧現,也會有更多有趣的技術方法被開發出來,給我們以更多觀察、研究文物的視角。有理由期待,當考古學家再挖出下一枚蛋殼時,可以做的有趣事情一定會更多。

責任編輯:於淑娟