華山的東山門處立著一塊巨石,石上刻著“華山“二字,塗了醒目的紅色油漆。

作為五嶽之一,多年來,這裡遊人如織。

這塊巨石見證著這裡的風風雨雨,其上的“華山”二字也被無數遊人定格在相機中,成為他們在華山的永恆回憶。

但大多數人不知道,這再尋常不過的“華山”二字,曾掀起兩大書法家之間長達數年的爭論。

這場戰爭沒有硝煙,亦不見刀光劍影,有的只是兩方各種證據的博弈和對自己身為創作者基本權力的捍衛。

究竟是誰的“華山”?

這不僅僅是一個關於誰能在那塊山石上署名的問題,更是一個關乎書法家尊嚴和著作權的問題。

任何一個創作者,都不會容忍自己的作品被冠以他人之名。

所以為這二字,趙養科、茹桂兩位書法家對簿公堂,官司一路從渭南市中級人民法院打到陝西省高階人民法院,判決結果歷經三次庭審、三次宣判、兩次聽證才終於塵埃落定,不可謂不曲折。

爭字之始

2001年,趙養科以著作權被侵犯為由起訴陝西華山旅遊發展總公司。

事情的起因還要追溯到1994年,那時華山管理局請人在華山東山門的一塊巨石上雕下“華山”二字,一直沒有署名。

這裡的華山管理局便是案件中陝西華山旅遊發展公司的前身。

趙養科在一次登山中偶然看到石刻,當下便認定這是自己的作品。

趙養科

“華山“二字出自《華山導遊圖》,而《華山導遊圖》中的“華山”又取自華山年曆,是趙養科於1993年題寫的。

陝西華山旅遊發展總公司未經允許將這兩個字刻在山石上,顯然是對他的不尊重。

次年,經過法院的調解和雙方的溝通,華山公司決定將“趙養科題“四個字補刻在山石上,並支付趙養科6000元的使用費。

至此,華山二字的署名問題暫時告一段落。

茹桂:那兩個字一看就是我寫的

新一輪的爭執起源於2004年。

2004年茹桂應邀參加“世界華人詠華山”活動,華陰市領導告訴他“華山”二字已刻下,希望他補寫款名。

茹桂欣然答應,但後來卻得知山石上已有趙養科的落款。

為弄清事實,他親自去察看了那塊山石,並拍下照片。

“那兩個字一看就知是我寫的。再看看石碑上的山名和落款的人名,其用筆風格風馬牛不相及,一眼即可看清。”

原來,1988年,茹桂為西安工藝美術公司題寫了“獨尊”、“華山”字樣和一些橫幅對句,用於華山山門的建設。

但後來在雕刻時,華山方面只採用了“獨尊”二字,“華山”原稿就這樣留在了當時的華山管理局。

發現此事後,茹桂寫信給華山公司,要求其更改署名,但一直沒有得到回應。

自己的作品怎能被冠上別人的名字,茹桂不滿,一紙訴狀將趙養科與華山公司告上法庭,要求對方透過報紙公開道歉並給予相應的賠償。

一個是陝西省書法家協會副主席、西安美術學院教授,一個是陝西省書法家協會會員、陝西人民出版社退休幹部,茹桂與趙養科兩人為了兩個字對簿公堂,一場長達三年的著作權之戰就此打響。

趙養科和茹桂的焦灼互告

不同於茹桂的“一看就知是我寫的”的主張,被告趙養科自信滿滿,“有證據證明是我寫的”。

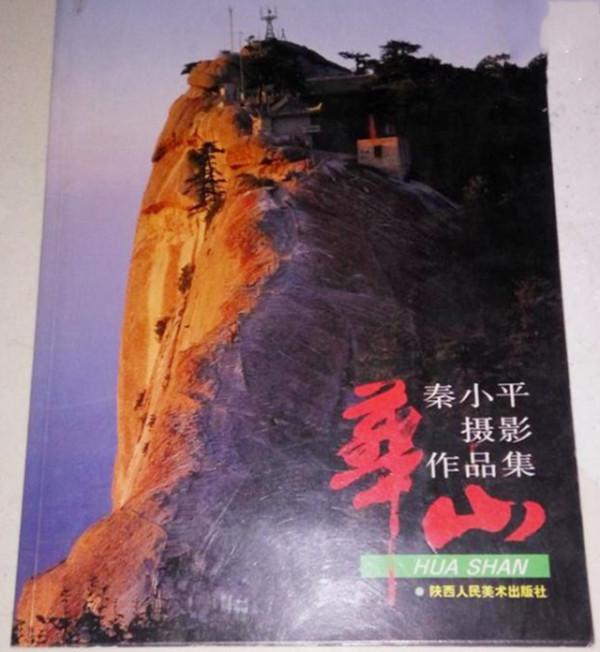

這個證據就是陝西人民美術出版社出版的華山掛曆,趙養科稱,其封面的“華山”字樣正是自己所題,同時他還向法院提交了出版社的稿費單據和付款的會計憑證。

他的另一份證據也證明,《華山導遊圖》上的“華山”二字就是《華山》掛曆封面題字。

趙養科的證據如此充足,作為原告方,茹桂反而落了下風。

但因“華山”原作早在1985年和“獨尊”二字一同被茹桂交由華山無償使用,多年過去,華山旅遊發展總公司也歷經諸多內部變革、人員流動,“華山“原稿早已不知所蹤,茹桂也無從尋找相關的證據。

迫不得已,渭南市中級人民法院主張透過筆跡鑑定來幫助確認“華山”二字的真正作者。

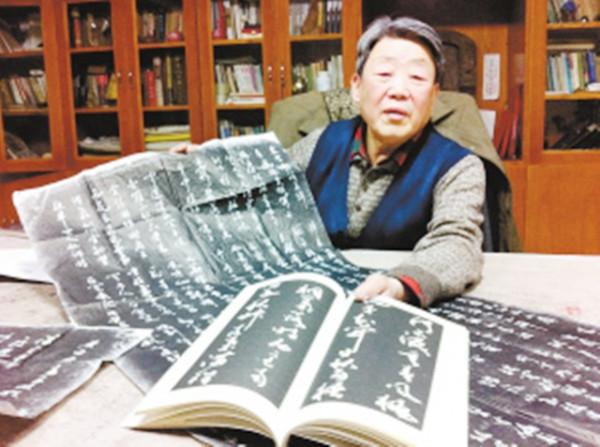

經過雙方同意後,法院要求他們各自提交多幅不同時間的書法作品作為鑑定的依據。

最終,專家確定,華山山石上篆刻的“華山”二字、1988年寫下的“獨尊”、“華山“以及《華山導遊圖》上的“華山”都是茹桂的字跡。

2006年,渭南市中級人民法院一審宣判,認定“華山”二字為原告茹桂所書,被告趙養科需透過報紙向茹桂公開道歉,並賠償其相應損失。

一波未平,一波又起。

敗訴後的趙養科心有不甘,認為筆跡鑑定不能一錘定音。

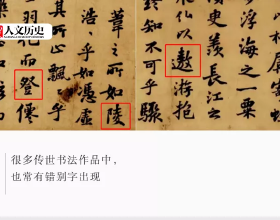

“學習中國書法通常是由臨摹開始的”,他說,臨摹可以讓人寫出相似的作品。

如果拿一個小學生臨摹的作品去和原稿進行筆跡鑑定,那麼只要這個作品臨摹得足夠相像,就有可能得出小學生就是這個原稿的創作者的結論,這顯然是不靠譜的。

本著這個想法,趙養科向陝西省高階人民法院提起上訴,案件迎來了首次轉機。

2006年9月,陝西省高院終審判決,“華山”二字署名權歸趙養科所有。

趙養科一雪前恥,拿回了自己的尊嚴。

但這尊嚴僅僅維持了幾個月,趙養科還沒捂熱便又要面對新一輪的官司。

茹桂申訴,波瀾再起

2007年,敗訴後的茹桂蒐集到新的證據,向陝西省高院提起了申訴。

本已成定局的署名權歸屬再次變得撲朔迷離,公眾的目光也再一次聚焦於這個事件。

“我現在可以斷言,趙養科當時在法庭上所出示的影印件是仿造的假證。”

證據在手,茹桂彷彿勝券在握。

為什麼茹桂能這麼篤定?他手裡到底掌握了什麼樣的關鍵證據?

茹桂手中的一個珍貴證據來自一個外省的讀者,得知訊息後,他向茹桂提供了1994年由陝西人民美術出版社出版的華山掛曆原件。

原來,當時趙養科庭審時出示的證據中沒有掛曆的原件。

據他所言,出版社找不到原始件了,只有影印件。

但與之相矛盾的是,其他掛曆的存根、存檔都還保留在出版社。

另外,茹桂將原件上的“華山”與石刻比對後,發現“字型很明顯不一樣”,這更加深了茹桂的質疑。

為了爭這一個理,茹桂不肯罷休。

申訴受理之前,他就明確表示希望法院對筆跡再次進行最權威、無瑕疵的鑑定,包括石刻上、掛曆上的字跡、趙養科所提供的影印件上的字跡以及兩人的一系列作品。

這次茹桂有備而來、氣勢洶洶,相比之下,作為勝訴的一方,趙養科倒是雲淡風輕。

對於字跡不同的“鐵證“,趙養科的想法始終如一,認為字型有差異很正常。

他拿出《秦小平華山攝影作品集》、華山旅遊發展公司的《華山導遊圖》以及一張寫有“華山“二字的掛曆,對比三者之中他寫下的”華山“二字。

雖說字型很明顯有差異,但是趙養科解釋道這很正常,他在創作時為了避免雷同,有時還會故意讓字型不一樣。

在趙養科眼中,茹桂的新證據反而是對他觀點最好的註解,只能更說明他所言的真實性。

他始終相信司法是公正的,相信法律會重事實、重證據,公正地處理這個案子。

長安茹桂

2007年5月21日,陝西省高院受理此案,決定由省高院另行組成合議庭,進行再審。

《華山導遊圖》上的“華山“二字究竟出自何方?

是陝西人民美術出版社出版的掛曆,還是陝西旅遊社出版的《華山畫冊》?

這個問題成了此次雙方爭執不下的焦點。

若是前者,那趙養科理所應當擁有“華山“的署名權;若是後者,茹桂還需證明《華山畫冊》上的“華山”為自己所書,才能取得署名權。

審理開始,茹桂也亮出了自己的底牌,即三組關鍵證據,包括掛曆和畫冊原件及相關證人的證言。

這些證據不僅證明了石刻上的“華山”二字取自畫冊,還證明了畫冊封面和扉頁上的“華山”均為茹桂所書。

這本已構成了一個完美的邏輯閉環,法院也承認這些證據的真實性和法律效力,但法院依舊要求他們進行筆跡鑑定,這是為什麼呢?

回到這場爭議開始之初,很多人難以理解,為什麼這兩位書法家為了兩個字來回折騰,甚至鬧上法庭,難道連自己寫的字自己都辯認不出來嗎?

這是因為“華山”二字經過原稿影印縮小,再翻拍放大,後又經過反覆影印放大,幾經波折才被刻到山石上,早已與原稿產生了差距。

為保證審理結果的公正,法院決定請陝西省書法協會的7位專家進行論證。

經過專家反覆比對鑑定,結合茹桂以往的多幅作品來看,山石上的“華山”二字以及《華山畫冊》上的“華山”二字,在起筆、運筆、收筆及點、劃、結構穿插的書寫習慣和特徵上,都與茹桂較為吻合,而趙養科的書寫習慣和特徵與茹桂大相徑庭。

真相終於水落石出,刻石“華山”二字及“華山畫冊”上的“華山”二字均出自茹桂之手。

後來,華山方面也在山石上刻下“長安茹桂”作為落款,原來的“趙養科題”不復存在。

到這裡,這場圍繞“華山”二字的爭鬥才算真正落下了帷幕。

久戰之下,沒有勝者

從2001年趙養科以一紙訴狀拿到署名權,到2007年茹桂奪回尊嚴,前前後後六年,足見此案複雜曲折。

以至於在最後的再審中,判決書長達28頁,法官經過一個多小時才宣讀完畢。

但經過這麼多年的長跑,即便是勝訴了的茹桂也已筋疲力盡。

贏了這場官司,他好像並沒有想象中那麼開心。

宣判後,茹桂在一群朋友的擁簇下走出法庭。

面對記者,他坦言:“我現在談不上高興,也談不上不高興。俗話說侵權容易維權難,這個案子用了這麼多年的時間,今天終於完結了。”

比起獲勝的喜悅,對於茹桂而言,或許感觸更多的是這場鬥爭結束的如釋重負。

另一邊,敗訴的趙養科也不顯挫敗,反而非常平靜。

或許是因為對這個結果依舊不服,宣判那天,趙養科沒有出庭。

雖然法院已經認定“華山”是茹桂所書,但於趙養科看來,在沒有原稿和直接證據的情況下,署了名就應該是他的。

不過這場戰爭同樣也耗盡了他的精力,“折騰了好幾年,太勞神了”。

為了這個案子四處蒐集證據、出庭,原本平靜的生活也被打亂,他已無力再掀起新一輪的風波。

面對媒體的採訪,他連說幾次“小事一樁,心灰意冷”。

他覺得這些浮名已經無所謂了,“事情總有要完的時候”,無論是他還是茹桂,都應該放下這件事,迴歸正常的生活了。

是啊,事情總有要完的時候。

縱使趙養科心有不甘,那顆華山山石上新刻的“長安茹桂”還是不由分說地為這場署名權之爭劃上了句號。

但是,這場爭論的意義遠沒有止步於此。

“可能有很多人覺得我們這場官司沒必要打,其實在我看來,智慧財產權應該得到保護,這是現代社會法治的一個進步,用法律手段為自己的著作權尋求法律保護,這是大家的法律意識在增強,是一個很好的現象。”

趙養科說。

對於茹桂來說,這場官司的意義又何嘗不是這樣呢?

茹桂後來將獲得的賠償全部捐給了陝西省慈善協會,用於抗震救災。

他根本不在乎這些錢,他只是要爭一個理。

也曾有好心人勸說茹桂,說他沒有必要為了這兩個字爭來爭去,勞心傷神。

但哪一個創作者能夠接受自己的作品下署的是別人的名字呢?

創作從來都不是一件容易的事情,簡短的“華山”二字,一筆一劃,均凝結幾十年功力。提、按、頓、挫,種種皆是無聲之音、無形之相。

從趙養科2001年狀告華山旅遊發展公司起,“華山”二字之爭最根本的目的從來都不是為了浮名虛利,其後隱藏的是他們對自己作品的保護,對藝術尊嚴和生態健康的保護。

他們對自己的創作,對社會道義和法律正義始終赤忱。

懷著對自己作品的信心,他們一次次提起申訴,一遍遍拉長戰線,反覆對比、反覆回憶、四處蒐集證據,只為掙一個公道。

書法不過一技耳,然立品是第一關頭。

此案雖已完結,但創作者們對自己尊嚴的保護永遠沒有止境。

這是書法之幸,亦是藝術之幸。

然有時在商業利益面前,藝術和尊嚴似乎不值一提。

久戰之下,案件中似乎沒有勝者。

可以說,趙養科和茹桂都是此事的受害者,他們衝在前線數年,最終落得個心神俱疲。

總之,趙養科和茹桂的“華山”之爭不是兩個字或者兩個人的事,也不應只成為公眾茶餘飯後的笑談,終結於華山上佇立的那塊山石和其上嶄新的“長安茹桂”。

作為當年案件的兩位當事人,依舊沒有放棄自己的書法之道,他們的作品,依然在市場上流行。

而當年的一切,就塵埃落定,不再升起漣漪。