上海師範大學人文學院 虞雲國

藉著宋元南戲《荊釵記》的敷演,王十朋才得以在民間聲名遠播。那齣戲裡雖也寫了王十朋拒絕万俟丞相(借指万俟卨)逼贅的反抗鬥爭,但主要表彰他忠於愛情的形象,藉以傳達底層民眾的價值判斷,認定他無愧是正人君子。

在宋代歷史上,王十朋並不是范仲淹、司馬光、李綱、文天祥那樣一等的大人物,但其生前身後卻都被視為士大夫官僚的優秀代表。在其生前,無論士大夫,還是轎伕走卒,都已紛紛美譽“天下之望,今有王公”,連朱熹也認為,“今人物渺然,如明公者僅可一二數”(朱熹《與王龜齡》)。王十朋去世之際,大儒張栻說他“大節元無玷,中心本不欺”,“忠言關國計,清節暎廷紳”(《故太子詹事王公輓詩》),將其視為士君子的典範。

一

紹興二十七年(1157年),王十朋高中狀元,走上仕途,這年他已經四十七歲。學界有人把宋代稱為科舉社會,且不論這一提法是否妥當,就家族發展與維繫而言,讓家族子弟以科考取官無疑是最佳選擇,唯有如此,貧寒庶族才得以由此起家,官僚大族方可能賴此傳世。王十朋出身農戶,其前八世都無仕宦記錄。十七歲起,他正式從師攻讀經學詩文,決心走科舉入仕之路;二十九歲那年初試失利;其後,他邊聚徒講學,邊苦讀備考,歷經十五年屢敗屢戰,才得以金榜題名,足見其科第之路走得並不順暢。

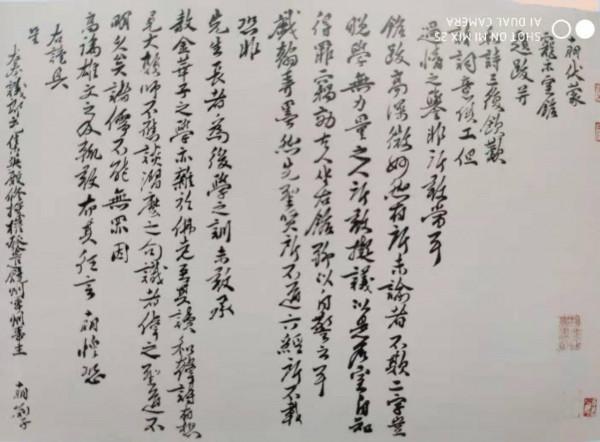

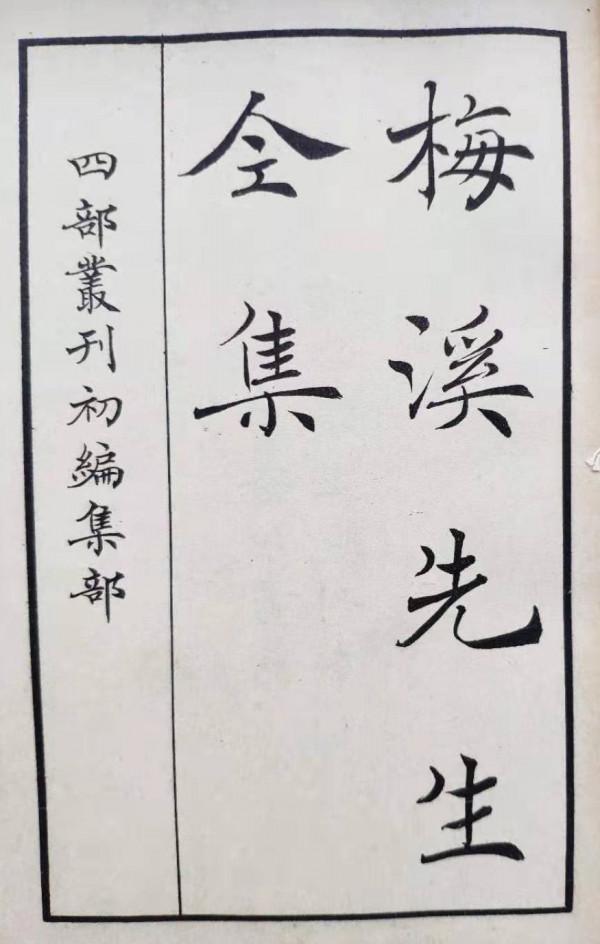

應該指出的是,近三十年的寒窗苦讀,王十朋並不只是將其當作獵取功名的敲門磚,而是始終把讀書求道放在首位:“讀書不知道,言語徒自工。求道匪雲遠,近在義命中。吾儒有仲尼,道德無比崇。”(《畋畝十首》。下引王十朋詩文皆據四部叢刊本《梅溪王先生文集》)在他看來,讀書求道必須目標明確:“學者求道,如客在途,不有所止,將安歸乎。大學之道,在於知止。意誠心正,乃悟斯理。”(《止庵銘》)王十朋所說的“求道”,與北宋中葉開始形成的新儒學有著密切的關係,也包括了士大夫人格修養的自我完善。在他看來,自我修養不僅指學識文章,更重要的是思想道德,即所謂“性情乃良田,學問為耘鋤”(《和韓詩·和符讀書城南示孟甲孟乙》)。

在人格修養中,王十朋尤其強調忠孝氣節。隨著士大夫階層在宋代的崛起,傳統的忠義觀注入了更多的時代內涵,名節觀念日漸獲得朝野士大夫的認同。這種氣節觀包涵著三個層面:一是對外敵表現為民族大義;二是對君主的規諫表現為以言抗爭的精神;三是對權勢表現為獨立不阿的操守。如果說,王十朋宣示“古者父母讎,義不共戴天”揭明的是第一層面,那麼“一朝出幹祿,得失戰胸宇。曲意阿有司,諛言狥人主,貪榮無百年,貽謗有千古,丈夫宜自貴,清議重刀斧”(《畋畝十首》),則充分強調了後兩個層面。

還在困頓場屋時,王十朋就已自我覺悟:既然身為士大夫,就決不能“知進而不知退”(《舫齋記》)。即便一再下第,他始終堅持獨立人格,“權門跡不到,顏巷自安貧”(《至樂齋讀書》);欣慰自己“猶勝炙手輩,奔走趨公廳”(《和韓詩·和答張徹寄曹夢良並序》)。在仕宦與名節之間,他堅守住了底線:“我豈不欲仕,時命不吾與,曷不枉尺求,權門正旁午。非道吾弗由,茲心已先許。”(《畋畝十首》)惟其如此,儘管半生蹭蹬科場,王十朋卻堅信“富貴有天命,安貧士之常”,表示即便難學孔子,也將效慕顏淵:“居九夷而不陋者,夫子也,予不敢學。居陋巷而能樂者,顏回也,竊有慕焉。”(《和韓詩·和縣齋有懷四十韻》並序)進入宋代以後,“孔顏樂處”與“孔顏之樂”日漸提升為一個經典話題。對崇奉新儒學計程車大夫來說,這一話題崇尚的不僅是一種生活方式,最根本的還是一種價值觀念。而在王十朋看來,同時也是構成君子之道的要素之一。他指出:

君子之道有三。其未達也,修其所為;用其既達也,行其所當用;不幸而不遇,則處其所不用。修其所為,用則能盡已;行其所當用,則能盡人;處其所不用,則能盡天。(《君子能為可用論》)

在王十朋的心目中,君子“不幸而不遇,則處其所不用,則能盡天”,毋寧說是對“孔顏樂處”的學理性感悟,在科舉入仕之前,他也確實已修養成為這樣的有道君子。他在同一文章裡自述其志道:

君子之學,求於為己而已,初無心於求用也。學既足乎已用,自藏於中,可以安人,可以安百姓;無所施而不可用者,君子因其可用之資,遇其當可用之時,著其能為用之效。至若人之不我用也,君子必歸之於天,而有所不顧恤焉。

這段君子之道,再結合前引他說的“非道吾弗由,茲心已先許”,不啻是王十朋身居草萊走向廟堂前的初心。

二

王十朋大魁天下那年,恰是秦檜死後的首次進士考試。他在廷試策裡“指陳時事,鯁亮切直”,抨擊“有司以國家名器為媚權臣之具”,矛頭直指已故權相秦檜,並鯁直建言宋高宗,應“正身以為本,任賢以為助,博採兼聽以收其效”(《宋史·王十朋傳》)。宋高宗在秦檜死後,打出“更化”的旗號,標榜“躬攬權綱,更新政事”,親擢王十朋為狀元,表揚他的對策“議論純正”(汪應辰《文定集·王公墓誌銘》)。

賜第之際,王十朋也不免對皇帝感恩戴德:“太平天子崇儒術,寒賤書生荷作成。”(《丁丑二月二十一日集英殿賜第》)但同時更多的是戒勵自己:“益堅儒業,恪守官箴,勉來事之可為,慕古人而有作。”(《及第謝宰相》)他還與同榜進士互勉:“致身許國宜相勉,莫學平津但取容。”(《遊天竺贈同年》)表示決不像西漢平津侯公孫弘那樣曲學阿世。王十朋的第一任職務是紹興府僉判,宋高宗說意在讓他“知民事”;到任以後,他在官府廨舍上懸榜“民事堂”,聲言“它時上問蒼生事,願竭孤忠慷慨論”(《民事堂並序》),意思說,將來皇帝問起蒼生疾苦,我一定竭盡孤忠,慷慨論事。入仕之初,王十朋自以為“遇其當可用之時,著其能為用之效”,就定下了立朝為官的底線與原則,竭盡孤忠,致身許國,堅持儒業,關心民事,仿效先賢,恪守官箴。

宋高宗表面上雖聲稱“更化”,但對外依舊固守自己與秦檜聯手打造的“和議體制”,對內則君權獨攬,繼續任用秦檜餘黨。王十朋卻“以必復土疆、必雪讎恥為己任,其所言者莫非修德行政任賢討軍之實”(朱熹《王梅溪文集序》)。輪對之際,王十朋不僅呼籲宋高宗對外起用忠義人才,切實加強戰備,“以寢敵謀,以圖恢復”;而且非議朝政:“今權雖歸於陛下,政復出自多門,是一檜死百檜生。”(《宋史·王十朋傳》)對王十朋的直言,宋高宗外示包容,內心卻是討厭他的,這從最終打發他出朝歸裡,提舉宮觀閒職,就足以說明一切。然而,對自己“遊宦三年兩度歸”的結局,王十朋卻坦然以詩明志道:

去年此日對清光,

聖德能容一介狂,

言略施行非不遇,

身雖疏外亦何妨。(《十月朔日偶書》)

他用一個“狂”字來自評犯顏直言,秉持的還是在《君子能為可用論》裡論述的君子之道:“行其所當用,則能盡人;處其所不用,則能盡天。”王十朋初入仕途的四五年間,恰是宋高宗在位的最後幾年。儘管這位“中興聖主”有意宣揚“十朋乃朕親擢”,意在籠絡,但王十朋不僅從不“諛言狥人主”,反而總是敢言直諫。至於對湯思退那類受到重用的得勢大臣,他更是“權門炙手非吾事”,寧可“只合丘園作散人”(《剪拂花木戲成二絕》)。即便宋孝宗即位,召他出任侍御史,他依舊“歷詆奸幸,直言無隱”(《宋史·王十朋傳》)。隆興北伐失利,他堅決反對撤罷主戰派領袖張浚,未被宋孝宗採納,便決意自劾去國,寧可再次出京還鄉,拒絕了權吏部侍郎的任命。由此可見,王十朋出仕以後,以君子之道言其所當言,行其所當行,確實做到了保持大節,堅守初心。惟其如此,儘管其位未至執政,但正色立朝的節概政聲卻讓當世時賢都肅然起敬,稱頌他“在朝廷,則以犯顏納諫為忠,仕州縣,則以勤事愛民為職”(朱熹《王梅溪文集序》)。王十朋的所作所為,正如劉子健分析中國君主官僚政治的本質時所指出:

一方面是一個不幸的事實一一這些有理想的知識分子官員總是寡不敵眾;另一方面,也是很重要的一點,他們所處的政治地位使他們能夠為了國家社稷的利益堅持鬥爭。他們當中的許多人雖然出身低微,但始終忠實於自己的社會階層,常常置個人的安危於不顧,堅持遵循儒家思想的原則效力於國家。(《宋初改革家:范仲淹》)

就在出朝鄉居的隆興二年(1164),王十朋對學士大夫應該如何權衡考量進取科第與退保名節的關係,有過一番深刻的思考:

學者方未第,志在乎得耳。得則喜,失則非,故以登科為化龍,為折桂,春風得意,看花走馬,晝錦還鄉,世俗相歆,豔曰:仙子,天上歸也。是特布衣之士詫一第以為天香耳。若夫學士大夫所謂香者,則不然。以不負居職,以不欺事君,以清白立身,姓名不汙幹進之書,足跡不至權貴之門,進退以道,窮達知命,節貫歲寒,而流芳後世,斯可謂之香。

他的取捨是堅定而明確的:“科第之香,孰如名節之香。”(《天香亭記》)對一個正直的官僚士大夫來說,在名節與仕途之間必須作選擇時,名節應該置於首位,為此去國還鄉也在所不惜。在名節的底線上,王十朋初心不改,言行一致,確是難能可貴的。

三

王十朋之所以能顧惜名節而不屑爵祿,一再辭官還鄉,出朝歸裡,以孔顏樂處為最終抉擇,完全有賴於經濟保障與物質基礎作為後盾。早在出仕之前,他對如何才能達到“天下之至樂”的境界就有過論說:

一簞食,一瓢飲,顏回之樂也。宅一廛,田一區,揚雄之樂也。是固無心於軒冕,亦不放志於山林,得乎內而樂乎道也。吾今遊心於一齋之內,適意乎黃巻之中,師顏回,友揚雄,遊於斯,息於斯,天下之至樂也。(《至樂齋賦》)

簞食瓢飲的顏回之樂,是“孔顏樂處”倡導的一種精神歸宿,但王十朋把揚雄擁有“宅一廛,田一區”的家產,作為這種最後歸宿的經濟基礎,卻是饒有深意的。在他看來,“師顏回”是必須堅持的價值底線,“友揚雄”則構成固守底線的物質前提。唯有這樣,才有足夠的底氣去履踐孔子與顏淵所主張的“用之則行,舍之則藏”,才能不違初心,“進退以道”,不汲汲於軒冕爵祿而傲然辭官,飄然出朝。

據《雲谷雜記》,司馬光為相時,經常詢問士大夫“私計足否”,被問者怪訝,司馬光解釋說:“倘衣食不足,安肯為朝廷而輕去就耶?”周煇在《清波雜誌》裡也曾援引某位鉅公的話說:“人生不可無田,有則仕宦出處自如,可以行志,不仕則仰事俯育,粗了伏臘,不致喪失氣節。”倘將前引王十朋的見解與這些涉及恆產與氣節關係計程車大夫議論參證對勘,無疑有助於探尋他們堅持初心的底氣究竟何在。

據王十朋自述:“吾家之西北原有田二頃,蓋先業也。”(《代笠亭記》)他有詩自道家計說:“蒼頭稍知耕,赤腳頗能釀。有田俱種秫,我日坐亭上。”(《率飲亭二十絕》)王家二百畝地種的都是“秫”(即糯稻),其家既有為其耕作的“蒼頭”(佃農),也有為其釀酒的“赤腳”(僱工)。根據田畝數,王家似應歸入宋代鄉村上戶中的二三等戶。除此之外,他家還有房產與莊園,莊園有湖邊莊與郭莊,王十朋分別有詩《題湖邊莊》與《題郭莊路》,郭莊則是新闢的別業。

在傳統農業社會里,一定量的耕田是整個家族的財富之源。王家兄弟三人,王十朋居長。其父死後,三兄弟對家產有過大致的分割,但仍採取家族經營的方式。王十朋自稱“拙於治生,每以田園勞二弟”,自慚“田園勞爾輩,愧是素餐人”(《用前韻酬昌齡弟》)。南宋江南饒有田產的鄉紳家族為求發展,往往會在耕與讀上自我協調,適當分工:讓在科舉取士上更具潛力的子弟讀書習儒,讓在營生治產上較為擅長的子弟操持家計。

正是有了這份“有田聊代祿”的殷實家業,在科場奏捷前的二十餘年間,王十朋才得以心無旁騖地攻讀儒學,輾轉科場;在走入廟堂後的立朝論政期間,仍能不改初心地敢言直諫,盡忠謀國。正如王十朋在《題湖邊莊》詩裡所吟詠的,他有著足以安身立命的優越退路:“他年待掛衣冠後,乘興扁舟取次居。”宋孝宗初期,王十朋在侍御史任上自劾辭官歸鄉里居時,有詩《家食遇歉,有飯不足之憂,妻孥相勉以固窮,因錄其語》說:

去歲官臺省,僥倖食君祿。

有口不三緘,月奏知幾牘。

聖主倘不容,寧免遠竄逐。

歸來固已幸,富貴非爾福。

東皋二頃田,得雨尚可谷。

表明先人留下、兄弟經營的“東皋二頃田”,足以讓他維持孔顏樂處的生活底線。

王十朋經由科舉從在野鄉紳變為在朝士紳,但支援其士大夫價值系統與人格養成的家族基礎、經濟前提依然完好地儲存著。正是有賴於“薄有田園歸去休”(《送蔡倅》),儘管南宋政治生態明顯逆轉,但王十朋這樣有志計程車大夫仍有可能持守新儒學提倡的君子之道,一展其“正大之學,忠憤之氣,愛君憂國之誠,仁民愛物之念”(王聞禮《梅溪王先生文集跋》)。

像王十朋這樣由科第出仕的宋代士大夫,出於“以天下為己任”的自我擔當,總是企望“遇其當可用之時,著其能為用之效”。只有當現實政治再度“處其所不用”時,他們才會進退以道,窮達知命,重新迴歸孔顏樂處,“處困窮而為聖人樂天之事”(《君子能為可用論》)。好在他們不僅僅在精神人格上已經修煉成這樣的底氣,在物質生活上也具備這樣的退路。

還應該指出,儘管南宋政治生態明顯逆轉,但經濟制度卻未有顛覆性的改弦更張,以耕地為主體計程車大夫合法家產仍獲得保護。即便秦檜專政的黑暗年代,在打擊與迫害異見政敵時,也未見有後來明清專制帝國所做的那樣,藉助國家強力籍沒科舉官僚私有家產的極端措施。而只要士大夫官僚獨立擁有的生存資源未遭專制權力的徹底摧毀,王十朋那樣堅守名節、不改初心計程車大夫就仍能保有孔顏樂處的最後一片淨土。

虞雲國新著《從錢塘到中州:虞雲國說宋朝》即將由中華書局出版

責任編輯:黃曉峰

校對:欒夢