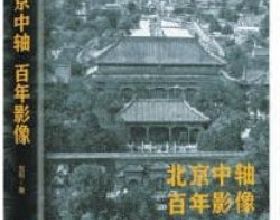

北京作為“東方文明的交匯點”,其所展現的宏大與輝煌,對歐洲充滿著巨大誘惑。而南達永定門,北到鐘鼓樓的中軸線,以其跌宕起伏的建築形象和縱橫捭闔的空間氣度掌控了整個城市,給海外使者留下了深刻印象。

馬可·波羅眼中的大都城

13世紀末,馬可·波羅在歐、亞、非三大洲進行了長達25年的探險旅行。這位義大利旅行家至少在元大都(今北京)度過了9年時光。由於馬可·波羅在元大都有過這麼一段不尋常的閱歷,對大都相當瞭解和熟悉,因此在他回到義大利故鄉後,經他口述,別人幫助整理而成的《馬可·波羅行紀》自然留下了他對大都城的許多美好回憶。我們今天仍能從他繪影繪聲的描述中,依稀看到元代中軸線的景象。

根據《行紀》記載,元大都“街道甚直,此端可見彼端,蓋其佈置,使此門可由街道遠望彼門也。各大街兩旁,皆有種種商店屋舍。全城中劃地為方形,劃線整齊,建築房舍……每方足以建築大屋,連同庭院園囿而有餘……方地周圍皆是美麗道路,行人由斯往來。全城地面規劃有如棋盤,其美善之極,未可言宣。”

這一段與古代文獻記載頗為吻合。大都城的街道,縱橫豎直,互相交錯,都有統一的標準,相對的城門之間,都有寬廣平直的大道。南北向主幹大道的東西兩側,等距離平行許多東西向的衚衕。大街寬約25米左右,可容9車並行,衚衕寬約6到7米。“自南以至於北謂之經,自東至西謂之緯。大街二十四步闊,小街十二步闊。”馬可·波羅認為,大都城市的中心為鐘樓,《行紀》記載:“城之中央有一極大宮殿,中懸大鐘一口,夜間若鳴鐘三下,則禁止人行。鳴鐘以後,除為育兒之婦女或病人之需要外,無人敢通行道中。”

作為中軸線上最重要的建築,馬可·波羅對元王朝的皇城與宮城都有細緻的描繪。《行紀》記載皇城:“周圍有一大方牆,寬廣各有一哩。質言之,周圍共有四哩。此牆廣大,高有十步,周圍白色,有女牆。”皇城的南面開闢有五門,“中門最大,行人皆由兩旁較小之四門出入。此四門並不相接,兩門在牆之兩角,面南向;餘二門在大門之兩側,如是佈置,確保大門居南牆之中。”宮城位於皇城中部偏南,“南面亦闢五門,與外牆同”。

在大都城中軸線上,元代皇帝登極及正旦、祝壽朝會的正殿,稱為“大明殿”:“大殿寬廣,足容六千人聚食而有餘,房屋之多,可謂奇觀。此宮壯麗富瞻,世人佈置之良,誠無逾於此者。頂上之瓦,皆紅黃綠藍及其他諸色。上塗以釉,光澤燦爛,猶如水晶。致使遠處亦見此宮光輝,應知其頂堅固,可以久存不壞。”馬可·波羅感嘆:“君等應知此宮之大,向所未見。”大明殿“臺基高出地面十掌,宮頂甚高,宮牆及房壁塗滿金銀,並繪龍、獸、鳥、騎士形象及其他數物於其上。”

這些記載與國內文獻在一定程度上是吻合的,元末陶宗儀《南村輟耕錄》一書中有對元朝典章文物制度的記錄,記載大明殿:“乃登極正旦壽節會朝之正衙也……高九十尺,青石花礎,白玉石圓磶,文石甃地,丹楹金飾,龍繞其上。”《行紀》所述宮殿頂瓦塗以彩釉,也與後來考古發掘元宮所得材料一致。

在歐洲對遠東的認識研究中,馬可·波羅是後古典時代被引用最多的作者之一,而《行紀》中對元大都的生動描繪,喚起了歐洲人對東方文明的嚮往,也點燃了他們向東方不斷探索的熱情。

他“發現”了北京中軸線

新航路開通後,伴隨著歐洲傳教士與使者的進入,中國的政治制度、道德宗教、文化藝術被陸續介紹到歐洲,向歐洲人展示了一個博大精深、充滿魅力的東方文明體系。中華文化以前所未有的廣度和深度,激起一場席捲歐洲主要國家的“中國熱”。作為國都所在,北京成為歐洲使者描繪記錄的重點。

從1598年利瑪竇首次入京開始,到1700年,百年間進入北京的耶穌會士有數十人,其中有些留下了在京觀察、生活的文獻,成為西方世界瞭解北京的第一手珍貴材料。

1598年、1601年,義大利人利瑪竇前後兩次進京,並在北京生活了十餘年。作為明末清初中歐文化交流的開拓性著作,《利瑪竇中國札記》對歐洲文學、科學、哲學、宗教及生活等方面都產生了深遠影響。此書中,利瑪竇已經注意到北京的城市中軸線,他記載:“皇宮建築在南牆之內,像是城市的一個入口,它一直延伸到北牆,長度貫穿整個的城市並且一直穿過城市的中心。城市的其餘部分則分佈在皇宮的兩側……其建築的雅緻和優美由於它細長的線條而顯得突出。”這可能是第一位關注到北京傳統中軸線並明確提出中軸線作用的“海外人士”。

1654年,荷蘭使者約翰·尼霍夫出使中國。他不僅記錄了當時出使經過與中國的風土人情,還繪製了許多水彩圖稿,這些資料被整理為《荷使初訪中國記》,成為18世紀流行歐洲的中國景象參考指令碼,諸多藝術家與建築師以他書中的中國影象為藍本,營造想象中的中國風情。尼霍夫記載紫禁城:“這個皇宮為正方形,方圓十二里,但需步行三刻鐘,位於北京城的第二道城牆之內……這個皇宮的東、西、南、北方向各有一個大門,所有建築物沿十字形中軸道路分佈,很整齊地被分成幾個部分。”

在尼霍夫所繪《北京皇城平面圖》中,可看到由圍牆所環繞的紫禁城中央有一條清楚凸顯的主軸線,在這條南北向軸線上佈置有諸多宮殿。除了這條南北向的縱軸線外,還有一條東西向的橫軸,呈現出十字交叉的平面佈局,南北軸線與東西軸線交叉處為開闊的廣場。

尼霍夫等人雖然獲准進入中國皇城,但不準隨意行動。所以書中北京皇城平面圖並非其親眼所見、實地測量繪製,與皇城真正面貌有很大出入。但從尼霍夫書中版畫所呈現的中國皇城,可看出他已真正理解中國城市佈局的方格原則,且指出了京城這條由南到北的宏偉中軸線的重要性。這幅京城圖與真正北京城面貌相差甚多,卻也把握了北京都城規劃中的關鍵要素,包括方格佈局、位於中心位置的宮城、皇城與中軸線等。

五百年前的“北京通”

順治五年(1648年),葡萄牙籍傳教士安文思到達北京,此後在北京度過了29年的漫長歲月。與尼霍夫蜻蜓點水似的遊覽不同,安文思對北京相當熟悉,這裡猶如他的第二故鄉。1688年安文思於巴黎出版了《中國新史》,書中對北京城市中軸線有非常詳細的記載。

在安文思的認識中,“皇城內有二十座宮殿,它們從北到南呈一直線”。對中軸線上的諸多建築,安文思進行了較為詳細的描述,如正陽門及棋盤街,安文思記載:“在皇城外層和南城牆之間,乃主要城門所在之地,有一個屬於皇宮的大場地,按如下方式設計:當你進入城門,就遇到一條寬而整齊的街道,它本身與城牆一般長,在你穿過它之後,即進入一個四周有大理石欄杆的方形廣場。”棋盤街以北,為大清門、T字形宮廷廣場:“(大清門)有三扇大門及三個很長、很大的拱形圓頂,其上是一個非常漂亮的廳(這裡描述的應是大清門的歇山頂)。這些門除皇帝本人出城外從不開放。在這第一座殿的那邊(應為北邊),是一個寬大的庭院,兩邊飾有由兩百個柱支撐的廊,從門口觀看顯得宏大和悅目。這個庭院寬有兩箭之距,其長超過兩倍火槍射程,北接著名的長安街,橫跨兩廳門。這兩廳門得名於它們所在的街道,頭一座門叫作長安街東門,另一座門叫作長安街西門。”

安文思雖在記載中將明清名稱混用,在建築分佈描述上也有一些瑕疵,不過他還是把握了皇城、宮城中軸對稱的建築特點,沿中軸線逐一介紹皇城、宮城的主要建築。此時其還未全然瞭解京城佈局的人文、政治、風水等思想內涵,但指出了其系統化、有秩序的城市規劃意圖。

與中世紀歐洲政治分裂、戰事頻繁、兵禍連綿相比,中國在與歐洲幾乎相同面積的土地上實現了政治的穩定與政權的統一,整體上較歐洲和平、繁榮。來華的使者與傳教士將北京比作“希望之城”,成為西方精英文化中的理想城市。中國城市規劃中軸線的理念,經過傳教士的傳播,對歐洲的城市規劃產生了深刻影響。歐洲各大城市在近現代化的程序中,紛紛尋找與建立象徵城市新形象的城市軸線。

北京作為“東方文明的交匯點”,其所展現的宏大與輝煌,對歐洲充滿著巨大誘惑。而南達永定門,北到鐘鼓樓的中軸線,以其跌宕起伏的建築形象和縱橫捭闔的空間氣度掌控了整個城市,給海外使者留下了深刻印象。

馬可·波羅眼中的大都城

13世紀末,馬可·波羅在歐、亞、非三大洲進行了長達25年的探險旅行。這位義大利旅行家至少在元大都(今北京)度過了9年時光。由於馬可·波羅在元大都有過這麼一段不尋常的閱歷,對大都相當瞭解和熟悉,因此在他回到義大利故鄉後,經他口述,別人幫助整理而成的《馬可·波羅行紀》自然留下了他對大都城的許多美好回憶。我們今天仍能從他繪影繪聲的描述中,依稀看到元代中軸線的景象。

根據《行紀》記載,元大都“街道甚直,此端可見彼端,蓋其佈置,使此門可由街道遠望彼門也。各大街兩旁,皆有種種商店屋舍。全城中劃地為方形,劃線整齊,建築房舍……每方足以建築大屋,連同庭院園囿而有餘……方地周圍皆是美麗道路,行人由斯往來。全城地面規劃有如棋盤,其美善之極,未可言宣。”

這一段與古代文獻記載頗為吻合。大都城的街道,縱橫豎直,互相交錯,都有統一的標準,相對的城門之間,都有寬廣平直的大道。南北向主幹大道的東西兩側,等距離平行許多東西向的衚衕。大街寬約25米左右,可容9車並行,衚衕寬約6到7米。“自南以至於北謂之經,自東至西謂之緯。大街二十四步闊,小街十二步闊。”馬可·波羅認為,大都城市的中心為鐘樓,《行紀》記載:“城之中央有一極大宮殿,中懸大鐘一口,夜間若鳴鐘三下,則禁止人行。鳴鐘以後,除為育兒之婦女或病人之需要外,無人敢通行道中。”

作為中軸線上最重要的建築,馬可·波羅對元王朝的皇城與宮城都有細緻的描繪。《行紀》記載皇城:“周圍有一大方牆,寬廣各有一哩。質言之,周圍共有四哩。此牆廣大,高有十步,周圍白色,有女牆。”皇城的南面開闢有五門,“中門最大,行人皆由兩旁較小之四門出入。此四門並不相接,兩門在牆之兩角,面南向;餘二門在大門之兩側,如是佈置,確保大門居南牆之中。”宮城位於皇城中部偏南,“南面亦闢五門,與外牆同”。

在大都城中軸線上,元代皇帝登極及正旦、祝壽朝會的正殿,稱為“大明殿”:“大殿寬廣,足容六千人聚食而有餘,房屋之多,可謂奇觀。此宮壯麗富瞻,世人佈置之良,誠無逾於此者。頂上之瓦,皆紅黃綠藍及其他諸色。上塗以釉,光澤燦爛,猶如水晶。致使遠處亦見此宮光輝,應知其頂堅固,可以久存不壞。”馬可·波羅感嘆:“君等應知此宮之大,向所未見。”大明殿“臺基高出地面十掌,宮頂甚高,宮牆及房壁塗滿金銀,並繪龍、獸、鳥、騎士形象及其他數物於其上。”

這些記載與國內文獻在一定程度上是吻合的,元末陶宗儀《南村輟耕錄》一書中有對元朝典章文物制度的記錄,記載大明殿:“乃登極正旦壽節會朝之正衙也……高九十尺,青石花礎,白玉石圓磶,文石甃地,丹楹金飾,龍繞其上。”《行紀》所述宮殿頂瓦塗以彩釉,也與後來考古發掘元宮所得材料一致。

在歐洲對遠東的認識研究中,馬可·波羅是後古典時代被引用最多的作者之一,而《行紀》中對元大都的生動描繪,喚起了歐洲人對東方文明的嚮往,也點燃了他們向東方不斷探索的熱情。

他“發現”了北京中軸線

新航路開通後,伴隨著歐洲傳教士與使者的進入,中國的政治制度、道德宗教、文化藝術被陸續介紹到歐洲,向歐洲人展示了一個博大精深、充滿魅力的東方文明體系。中華文化以前所未有的廣度和深度,激起一場席捲歐洲主要國家的“中國熱”。作為國都所在,北京成為歐洲使者描繪記錄的重點。

從1598年利瑪竇首次入京開始,到1700年,百年間進入北京的耶穌會士有數十人,其中有些留下了在京觀察、生活的文獻,成為西方世界瞭解北京的第一手珍貴材料。

1598年、1601年,義大利人利瑪竇前後兩次進京,並在北京生活了十餘年。作為明末清初中歐文化交流的開拓性著作,《利瑪竇中國札記》對歐洲文學、科學、哲學、宗教及生活等方面都產生了深遠影響。此書中,利瑪竇已經注意到北京的城市中軸線,他記載:“皇宮建築在南牆之內,像是城市的一個入口,它一直延伸到北牆,長度貫穿整個的城市並且一直穿過城市的中心。城市的其餘部分則分佈在皇宮的兩側……其建築的雅緻和優美由於它細長的線條而顯得突出。”這可能是第一位關注到北京傳統中軸線並明確提出中軸線作用的“海外人士”。

1654年,荷蘭使者約翰·尼霍夫出使中國。他不僅記錄了當時出使經過與中國的風土人情,還繪製了許多水彩圖稿,這些資料被整理為《荷使初訪中國記》,成為18世紀流行歐洲的中國景象參考指令碼,諸多藝術家與建築師以他書中的中國影象為藍本,營造想象中的中國風情。尼霍夫記載紫禁城:“這個皇宮為正方形,方圓十二里,但需步行三刻鐘,位於北京城的第二道城牆之內……這個皇宮的東、西、南、北方向各有一個大門,所有建築物沿十字形中軸道路分佈,很整齊地被分成幾個部分。”

在尼霍夫所繪《北京皇城平面圖》中,可看到由圍牆所環繞的紫禁城中央有一條清楚凸顯的主軸線,在這條南北向軸線上佈置有諸多宮殿。除了這條南北向的縱軸線外,還有一條東西向的橫軸,呈現出十字交叉的平面佈局,南北軸線與東西軸線交叉處為開闊的廣場。

尼霍夫等人雖然獲准進入中國皇城,但不準隨意行動。所以書中北京皇城平面圖並非其親眼所見、實地測量繪製,與皇城真正面貌有很大出入。但從尼霍夫書中版畫所呈現的中國皇城,可看出他已真正理解中國城市佈局的方格原則,且指出了京城這條由南到北的宏偉中軸線的重要性。這幅京城圖與真正北京城面貌相差甚多,卻也把握了北京都城規劃中的關鍵要素,包括方格佈局、位於中心位置的宮城、皇城與中軸線等。

五百年前的“北京通”

順治五年(1648年),葡萄牙籍傳教士安文思到達北京,此後在北京度過了29年的漫長歲月。與尼霍夫蜻蜓點水似的遊覽不同,安文思對北京相當熟悉,這裡猶如他的第二故鄉。1688年安文思於巴黎出版了《中國新史》,書中對北京城市中軸線有非常詳細的記載。

在安文思的認識中,“皇城內有二十座宮殿,它們從北到南呈一直線”。對中軸線上的諸多建築,安文思進行了較為詳細的描述,如正陽門及棋盤街,安文思記載:“在皇城外層和南城牆之間,乃主要城門所在之地,有一個屬於皇宮的大場地,按如下方式設計:當你進入城門,就遇到一條寬而整齊的街道,它本身與城牆一般長,在你穿過它之後,即進入一個四周有大理石欄杆的方形廣場。”棋盤街以北,為大清門、T字形宮廷廣場:“(大清門)有三扇大門及三個很長、很大的拱形圓頂,其上是一個非常漂亮的廳(這裡描述的應是大清門的歇山頂)。這些門除皇帝本人出城外從不開放。在這第一座殿的那邊(應為北邊),是一個寬大的庭院,兩邊飾有由兩百個柱支撐的廊,從門口觀看顯得宏大和悅目。這個庭院寬有兩箭之距,其長超過兩倍火槍射程,北接著名的長安街,橫跨兩廳門。這兩廳門得名於它們所在的街道,頭一座門叫作長安街東門,另一座門叫作長安街西門。”

安文思雖在記載中將明清名稱混用,在建築分佈描述上也有一些瑕疵,不過他還是把握了皇城、宮城中軸對稱的建築特點,沿中軸線逐一介紹皇城、宮城的主要建築。此時其還未全然瞭解京城佈局的人文、政治、風水等思想內涵,但指出了其系統化、有秩序的城市規劃意圖。

與中世紀歐洲政治分裂、戰事頻繁、兵禍連綿相比,中國在與歐洲幾乎相同面積的土地上實現了政治的穩定與政權的統一,整體上較歐洲和平、繁榮。來華的使者與傳教士將北京比作“希望之城”,成為西方精英文化中的理想城市。中國城市規劃中軸線的理念,經過傳教士的傳播,對歐洲的城市規劃產生了深刻影響。歐洲各大城市在近現代化的程序中,紛紛尋找與建立象徵城市新形象的城市軸線。

來源:北京日報副刊