中國是歷史學最為發達的文明,沒有之一。

從文字史來看,有官修二十四部皇皇正史,有私人著述數量豐贍的野史,有大量地方誌、風物誌、遊記,還有更大規模的、較難歸類卻有史料價值的各類文人筆記。

其次是實物歷史,國內考古發現的,流徙國際的,官方和私人傳世的等等,歷史實物蔚然大觀,層出不窮。一些重要考古發現,問世就造成顛覆性、轟動性效果,也力證了我們生活在一個“文物大國”“歷史大國”之中。

其三,可稱為口述歷史或親歷歷史,如民間傳說,如家譜。最後,綜合以上,還有不斷被重組、刪改、增減的“新創歷史”。

史料豐富,好處是人人熟知歷史,街談巷議、茶餘飯後,任何歷史話題都有熱情的參與者,高明時現。不好處是因內容並不統一,甚至相悖、相反,導致中國的歷史又顯得混亂和支離破碎。

即便今天,科技手段日新月異,資訊傳遞如此發達,面對歷史,我們有時還會茫然,發出“吾生也有涯,而知也無涯”的感慨。

所以,文字史有時是認知歷史的一個障礙,因為文字本就是人“書寫”的。

從已知的考古實證來看,文字的大量產生、應用是在商代。此前雖然也有零星的文字或類似的圖案符號等,但第一沒有商代多,第二沒有商代體系完備,第三沒有商代成熟,第四沒有商代影響巨大。

問題是,在商代以前,文字的確已經出現。那麼,文字是誰發明的?

有人會說:“倉頡造字”呀——當心,你可能又被文字史“忽悠”了。

“倉頡造字”為何不可信?作為從無到有的工程體系,文字絕非某個人的能力所能承擔的,不管這個人是不是四隻眼或有其他神異的能力。這就如同說“歷史是人民創造的”(當然也包括文字)——這話乍聽沒錯,仔細推究卻站不住腳。結合漢字初創時的功能和目的,最早的歷史固然跟人民無關,最初的文字也絕不“屬於人民”。

“用來溝通訊息的工具和載體”,這是今天對“文字”的定義,但它沒法解釋“造字”的諸多疑問,例如:

最初溝通的主客體是誰?

最初傳遞的又是什麼資訊?

最初文字又是以何種方式進行傳遞?

不說答案,說歷史事實:

在中國古代,民間慣例,凡婚娶必先批八字。八字不合,作罷;相合,也不是馬上舉辦儀式成親,而是男方將女方八字恭敬寫好,在宗祠中、祖先神位前先放一段時間。期間,男方家若好事連連,親事進入下一流程,直至禮成。反之,男方家若出現不祥之事,八字再合,婚事也須告吹。

拋開繁文縟節、“迷信”因素等,重點是,恭書八字是給誰看呢?是的,給祖宗看的!作為溝通人和鬼神的工具載體,這才是文字最初的、唯一性的功能。

那是誰來書寫呢?翻遍史書,想來想去,只有一種可能。這類人,叫“巫”。

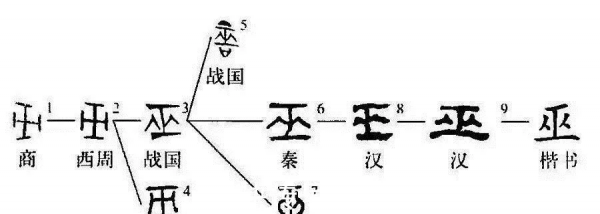

你來看這個“巫”字,一個“工”和兩個“人”,“工”字上下兩橫,代表天地,中間一豎,表示上下通達。這裡的“人”是一種特殊職業,也是一個特別的族群,即溝通天、地、人的人,他們就是巫。

在人類早期(不僅是中國),人們認為巫具有與神鬼溝通的能力,甚至可以調動神鬼之力為人類消災趨吉,諸如祈雨、醫病、預言、降神及驅鬼、除祟等。同時,巫通過當時條件下掌握的知識,既為部族傳續舊的文明,也為部族創造新的文明。

從某種角度說,巫是當時唯一擁有文化的個體、職業或族群,其集“神職人員”和“知識分子”於一身,地位甚至高於部落首領和後來一段時期的“王”。

所以漢字的產生,漢字的最初功能,繞不過巫去。

從漢字產生看,這是巫創造的溝通人、神之間的一種契約。其神聖性,我想是世界上任何一種其他的載體不能比擬的。

再說“造字”。倉頡其人假如存在,假如是指具體某個人,刨除被張冠李戴、移花接木的因素,那也應該是特定群體的首腦或代表。這個群體,大約也只能是巫。

古代“巫”“覡”並稱。巫為女性,能力強,本事大,為主腦;覡為男性,能力弱,本事小,故附從之。那麼,假如倉頡實有其人,她應該是女性才對。順理成章,最初的漢字,很有可能是由女性創造。

——這也是歷史,是沒有文字記載,甚至可能被篡改,但可以透過邏輯推匯出來的歷史。