01

唐德宗貞元末年,朝廷宦官用低價強行收購市場上的商品,賣炭翁的故事只是眾多悲劇中的一個。

白居易的詩歌《賣炭翁》記錄的是一次朝廷暴力赤裸裸的侵犯私人產權的行為。

因為白居易的這首詩歌,我們知道有這樣一個小小的商販,在無數人謳歌讚美的大唐,他的權利被侵犯,他的財產被剝奪。

重新閱讀這首中學課本上的詩歌,我們會有一個發現:賣炭翁自始至終是沒有出聲的。

朝廷官宦耀武揚威,大呼小叫,向他宣讀朝廷的檔案和規定,賣炭翁是沉默的。

無論是在厚厚的歷史中,還是在詩歌的描繪里,賣炭翁沒有出聲的機會,他只有沉默的權利。

02

私有財產神聖不可侵犯。

這一認知,構成了文明的底線。

正是因為我們知道私有財產會受到法律的保護,我們每天才敢出門工作而不必擔心回來時家裡已經被洗劫一空,我們才敢投資和創業,才敢去商場購物而不用擔心隨時隨地就被人打劫。

但是這種絕對的產權觀念也會時不時地受到挑戰。

例如,風能進,雨能進,國王憑什麼不能進呢?如果皇宮裡是為了國家的利益,難道不能拆掉你的房子,難道不能徵收你賣炭翁一車炭嗎?

有一種理論認為,產權不是絕對的,而是相對的。傷害不是單方面的,而是相互的。

你家的牛衝進我家的地裡,吃了我家的小麥,可以說是你家的牛侵犯了我家的小麥,也可以說是我家的小麥傷害了你家的牛。

法官應該怎麼判?應該考量的是社會成本。

科斯的看法別具一格,他說所有的傷害都是相互的,我們得用新的眼光來看待這些案例:不是一方在傷害另一方,而是雙方為了不同的用途,在爭奪相同的稀缺的資源:牛跟小麥爭的是那塊地,如果讓牛吃小麥,那牛就傷害了小麥;如果禁止牛吃小麥,小麥就傷害了牛。

——《薛兆豐經濟學講義》

那麼,按照科斯的產權觀念,法官該怎麼判呢?

到底是誰在侵權,誰在受害,科斯認為這取決於社會總成本。而法官要根據社會的總成本和整體利益來安排財產權邊界。簡單講,科斯的觀點是:放牛人和農夫雙方,誰避免糾紛的成本低,那法官就判定是誰的責任。比如,牛肉市場價格高昂,而小麥市場價格便宜,那麼如果把放牛人和小麥主人看作一家子算賬,就應該讓牛吃小麥。因為這樣安排的總收益最大。稀缺的資源必須放在最有價值的用途上。

——李松《奧派經濟學十講》

美國經濟學家羅伯特·弗蘭克的超級暢銷書《牛奶可樂經濟學》中也列舉了眾多的案例來支援科斯的這種產權觀念。

比如說,如果你要繞遠路,法官就支援你穿過私人領地走近路;如果你非法佔有一塊土地超過十年,法官就承認你的權利。

為什麼呢?因為這樣判案符合「讓社會利益最大化」的原則。

但是,科斯和弗蘭克所代表的這種產權理論是非常危險的,甚至是恐怖的,雖然它得到了諸多法學家和經濟學家的支援。

我曾經寫過一篇 請點選《從電車難題看一毛不拔的個人權利》,其中已經詳細闡述了我的觀點。個人的合法權利是不可侵犯的,雖一毛亦不可拔。

在賣炭翁的故事裡,我們不知道宦官們為什麼要強買強賣。可能是為了給自己斂財,也有可能是為了給國家籌措軍費、增加國家財政收入。

假如說,宦官強買強賣的行為是為了讓“社會利益的最大化”,那賣炭翁豈不是活該?白居易的詩歌,豈不是不識大體的無理取鬧?

按照這種“產權是相對的,而不是絕對的”,“所有的傷害都是相互的”的理論來看。

賣炭翁的炭,就像一個人家裡的土地一樣,並不絕對的屬於他自己。甚至屬於誰都無關緊要。重要是在誰手上使用,才能讓社會利益最大化。

這是完全忽視個體利益並無限誇大國家利益的理論。

再舉一個例子,我們知道漢武帝的時候為了跟匈奴打仗,對老百姓橫徵暴斂,大量沒收富人財產,比賣炭翁面前的官宦還殘忍。

漢武帝的行為,在歷史上一貫是受到儒家的嚴厲批評的。

但是現在也有自媒體人為漢武帝翻案,他們說漢武帝雄才大略,趁著國家有錢,抓住時機把匈奴趕得遠遠的,用一代人的犧牲換幾代人的和平。

這樣的抱負,不是那些鼠目寸光的有錢人能夠理解的。如果不解決問題,等匈奴打過來,你還有錢嗎?你還有命嗎?

所以,他們認為漢武帝侵犯私有財產的行為是正確的。

這種觀念和請點選《從電車難題看一毛不拔的個人權利》 裡的殺死一個人拯救五個人的選擇有點相似。

只要做一個逐級放大就可以看出這種說法根本站不住腳。

如果說用一代人換來幾代人的和平是雄才大略,那麼用兩代人的犧牲換來五代人的和平,是否也算雄才大略呢?

如果是,用三代人換來幾代人的和平算不算呢?三代人也算的話,四代人呢?五代人呢?N-1代人呢?

只要學習過中學的歸納演繹法,我們就會發現這些自媒體人完全就是在胡扯。

無論多麼雄才大略的皇帝。都不能構成侵犯私人產權的理由。

因為,若手段不正當,則結果無意義。

03

許多人認為,絕對的產權觀念太過保守、太過頑固、甚至落伍了。

弗蘭克在《牛奶可樂經濟學》一書中還舉出了這樣一個案例:

1904年11月13日,普洛夫一家的幾名成員,在張伯倫湖划船,不料碰上了暴風。為了躲避風雨,他們把帆船停泊在一處私人碼頭,該碼頭的主人叫普特南,住在湖中的一座小島上。普特南派僕人去叫普洛夫一家人駛離碼頭。他們照做了,可不久後,帆船又碰到了暴風。有幾個人受了傷,但都還活著。事後不久,普洛夫一家人對普特南提起訴訟,1908年,佛蒙特一家法院判他們勝訴。為什麼普特南不讓普洛夫一家人使用自家碼頭違反了法律呢?

私有財產法准予業主對自己產業的用途享有極大的決定權。但這不是一種絕對的權力。佛蒙特法院認為:否定普洛夫一家人享有暴風避難權所付出的成本,遠遠大於普特南對自家碼頭享有絕對控制權所帶來的收益。

當關系別人生死的時候,是產權高於生命,還是生命高於產權?

讓我們來思考一下:

張三一家遇到危險,跑到你家門口了,你有權拒絕收留他們嗎?

李四快要餓死了,跟你乞討麵包,你可以見死不救嗎?

王五快要凍死了,要求住進你家,你可以拒絕嗎?

答案當然是肯定的,正如這個案例中法官的判決當然是錯誤的。

街頭每一個向我們乞討求助的人都可能快要餓死了窮死了,我們是不是都有義務幫助他們呢?

如果我們每個人都有這種義務的話,那會產生一個可怕的結果。就是當我們自己遇到極大困境的時候,就可以去侵犯別人的產權。

比如說寒冷的夜晚可以闖進別人家。因為如果我凍死街頭的話,是不符合社會利益最大化的;活不下去的時候也可以去搶劫,因為我餓死的話,也不符合社會利益最大化。

這是一種強盜的邏輯,這也是西方白左聖母婊的邏輯。

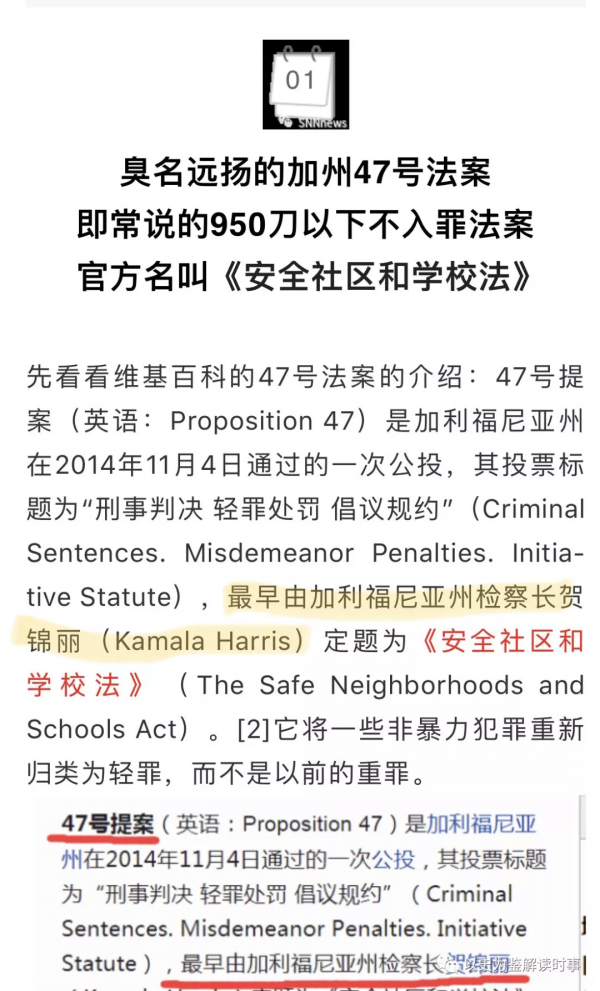

美帝副總統賀錦麗在加州推行的第47號法案,因貧窮盜竊金額低於950美金,由重罪(felony )改為輕罪(misdemeanor)。

於是,美帝加州的沃爾瑪超市出現了大量的黑人明搶事件。

04

還有一些經濟學家用拆遷的案例來反對絕對的產權觀念。

一位著名經濟學專家就經常舉例子:要拆遷的時候,如果有一百戶人家,九十九家同意,一家反對。

因為這一家人的反對就不能拆遷,這樣導致的結果,就是效率低下,經濟發展受到了極大的阻礙。

按照這種邏輯我們還是可以來推演一下:100戶人家,一家不同意可以拆的話,兩家呢?三家呢?十家二十家呢?一直到49家呢?

是不是為了社會利益最大化,都可以拆?只要是少數,就可以拆?只要是少數人的財產和權利,就可以「犧牲」掉?

不果斷犧牲少數人的利益,堅持產權原則,就沒有辦法集中力量辦大事,就會帶來低效嗎?

這種思維是錯誤的。

事實上,產權和效率並不是敵人,產權和效率是一回事。保護產權,就是保護效率。產權越是能夠得到保護的地方,就越有效率,經濟就發展的越好。

就像德索托在《資本的秘密》一書中講到的,產權能否得到有效的保護,直接決定了一個國家的貧窮富有。

假如我們大家去瓜分馬Yun的財產,所有人都一夜暴富了,這是看得見的“高效率”;但是馬化騰等其他的富豪們一看不妙,立刻移民了,或者乾脆把公司一關了事,這是看不見的效率的降低,是無數寶貴資源的浪費。

所以當我們看「效率」的時候,我們一定不要只看見一時的「高效」,我們還要看到那些看不見的,看到這一時的高效會產生多少糟糕的後果,帶來多少未來的低效、損失、浪費和風險。

一個少數人可以用來犧牲,用來當炮灰是社會,無恆產者無恆心,人們是不敢在這裡做長遠的投資的。人們不敢做長遠的投資,這個社會也就沒有未來。

你今天為了社會利益最大化,或者以其他什麼冠冕堂皇的名義把賣炭翁的炭強行低價收購了,賣炭翁下次還過來賣嗎?他還有動力生產這麼好的炭嗎?

當賣炭翁們不再生產炭的時候,宮裡的“黃衣使者們”們冬天又用什麼取暖?這樣的世界,連生產都受到了打擊和摧殘,又會有什麼效率可言?

你看到的,只是一時的高效。

05

許多人未必上過經濟學課,未必瞭解科斯的產權理論,但他們的觀念是類似的。

他們相信世界上沒有絕對的權利,沒有絕對的自由,沒有絕對的對錯,沒有絕對的真理,一切都是相對的。

他們會說,朝廷對賣炭翁的炭強買強賣,可能是錯的,也可能是對的。如果是出於一個好的目的,是為了社會利益最大化,犧牲一點小小的個人產權,又算什麼呢?

但是,如果連賣炭翁的這一車炭都可以犧牲,世界上還有什麼不能被犧牲不能被剝奪的呢?

同樣的道理,也出現在此前北京某位教授對杜甫《石壕吏》的解讀中。

該教授在一個講座影片裡面說:《石壕吏》裡面的老人,三個兒子戰死了兩個,老太太仍然願意做出犧牲。意思就是說,杜甫寫這首詩是在歌頌老婦人的愛國精神,而不是在同情她的家人被“抓壯丁”。

如果人和人之間可以打著各種冠冕堂皇的旗號彼此掠奪,不必受法律和道德的約束,那我們人類社會跟動物世界又有什麼區別呢?

白居易的這首《賣炭翁》偉大在哪裡?就是讓我們看到了對產權倫理的捍衛。

白居易用詩歌表達了他的同情、哀傷與憤怒。

在白居易寫下這首詩歌一千多年後,奧地利經濟學派的代表人物米塞斯在他的《自由與繁榮的國度》一書中寫下了這樣一句話:

「我們的文明以及一切文明的基礎是私有財產制度。」

米塞斯是正確的,奧地利經濟學派所堅持的這種絕對的產權觀也是正確的。

最後,用一句話來總結,那就是:沒有產權,就沒有文明,也沒有自由。

請關注本人微信公眾號以史為鑑解讀時事