第九屆茅盾文學獎獲獎作家合影,從左到右依次為金宇澄、李佩甫、王蒙、格非、蘇童。王繼國攝/光明圖片

第十六屆中國文化藝術政府獎文華大獎頒獎儀式 高紅超攝/光明圖片

在黨的十八大報告中,出現了一個讓人們眼睛一亮的詞語:“美麗中國”。這個詞語是古老的,它呈現在一代代中國文人的詩意想象中;這個詞語又是嶄新的,因為十八大將最宏偉的政治目標和人民願景賦予其中。自十八大以來,美麗中國的豐富內涵便一步步成為現實。回望近十年來的當代文學,又何嘗不是緊踏著美麗中國的節拍,描畫著美麗中國的真實圖景,從而收穫了令人欣慰的文學之“美麗”呢?

1.現實主義精神更加深化,現實主義文學的表現空間也開拓得更加寬闊

現實主義仍然是當代文學的主流,作家們以極大熱情講述中國故事,從而讓文學更親近現實,更貼緊本土。近十年來是中國改革開放攻堅期,鉅變的現實為講述中國故事提供了越來越豐富的資源。如何講好中國故事,既能衡量作家的現實熱情,也取決於作家的現實主義功底。最能說明這一點的是在脫貧攻堅戰中湧現出的一大批文學作品。黨的十八大以來,脫貧攻堅被擺在治國理政的突出位置,經過八年持續奮鬥,取得了脫貧攻堅的全面勝利。有不少作家直接參與脫貧攻堅戰,並創作出一批反映脫貧攻堅的優秀作品。長篇小說有趙德發的《經山海》、滕貞甫的《戰國紅》、陳毅達的《海邊春秋》、楊遙的《大地》、溫燕霞的《琵琶圍》等,報告文學有李迪的《十八洞村的十八個故事》、阿克鳩射的《懸崖村》、盧一萍的《扶貧志》、紀紅建的《鄉村國是》、季棟樑的《西海固筆記》、秦嶺的《高高的遠古堆》、關仁山的《太行沃土》、蔣巍的《國家溫度》等。在舉國上下抗擊新冠肺炎疫情這一重大事件中,文學同樣交了一份令人民滿意的答卷。李春雷的《鐵人張定宇》、程小瑩的《張文宏醫生》、熊育群的《鍾南山:蒼生在上》、劉詩偉和蔡家園的《生命之證》、何建明的《上海表情》、黃春華的《我和小素》等,都在社會上引起廣泛反響。詩人們更是謹記“歌詩合為事而作”的古訓,以詩歌記錄人們在抗疫期間的心靈律動,為人們構築起一座堅強的精神堡壘。

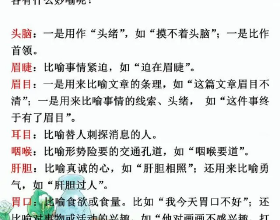

現實主義精神更加深化,現實主義文學的表現空間也開拓得更加寬闊,這是十八大以來文學創作的突出特點。在這期間,先後進行了第九屆和第十屆的茅盾文學獎評獎,茅盾文學獎以倡導現實主義為主旨,我們從這兩屆茅盾文學獎的獲獎作品中就可以看到這一點。這些獲獎作品基本上遵循著以現實主義精神去觀照世界,在表現方式上又呈現出明顯的多元化和差異性。梁曉聲的《人世間》以個人精神史的結構反映出改革開放的時代軌跡;格非的《江南三部曲》跨越百年社會變遷,探詢人的精神世界;李佩甫的《生命冊》從農民與現代性的關係入手,書寫半個世紀來的中國城鄉發展史;王蒙的《這邊風景》以樂觀姿態對特殊年代新疆多民族生活進行了清明上河圖式的描畫;陳彥的《主角》在改革開放大潮中塑造出一個從鄉村弱女子成長為舞臺主角的演員形象,具有獨特的文學典型性。這些都得益於作者洞察現實和歷史的敏銳目光,以及現實主義的敘述能力。同時,這些作品的多元化和差異性也是很明顯的。徐懷中是軍旅文學的一名老兵,他在軍旅文學大合唱中一直帶有一些“不安分”的音符,這種音符是一種浪漫情懷和對美的憧憬,正是這種“不安分”孕育出《牽風記》。金宇澄的《繁花》則是用滬語泡出的一壺濃茶,飄逸著上海弄堂的日常情趣。徐則臣作為年輕的“70後”,從《北上》可以看出這一代作家所具備的現代主義文學素養,這又分明是他親近傳統現實主義文學經典的結果。蘇童和李洱都是當年先鋒文學的主力作家,但他們在各自的作品《黃雀記》和《應物兄》中充分吸收了現實主義文學的寫實優勢,同時自如施展他們處理文學資源的先鋒性。總之,我們從茅盾文學獎獲獎作品中看到了現實主義文學與現代主義文學的有機融合與相互對話,或者說,這是現實主義和現代主義的渾然交響。

現實主義深化意味著思想的深度和銳度。報告文學和紀實文學作品的優秀與否,不在於作者是否抓住了一個重大題材,而在於他面對寫作物件時是否有思想的發現。如何建明的《革命者》,內容是在上海前赴後繼的革命者們的事蹟,但作者透過對這些我們並不陌生的革命史的再一次敘述,重新闡釋了革命者的意義,警示我們今天仍然要堅持革命者的精神。陳啟文的《為什麼是深圳》則是借深圳的改革經驗探討一個如何認識中國的大問題。報告文學作傢俱有特別強烈的生態意識,他們直接干預現實的生態和環保問題,寫出了一批有分量的生態題材作品,如肖亦農的《毛烏素綠色傳奇》、胡冬林的《山林筆記》、李青松的《薇甘菊——外來物種入侵中國》、胡平的《森林紀》、任林舉的《虎嘯:野生東北虎追蹤和探秘》等。

思想性更是長篇小說的靈魂,在思想性的開掘上作家們也留下了可喜成果。如王躍文的《愛曆元年》透過年輕人愛情危機的故事,為人們創造出一個倡導愛的世界的新詞——“愛曆元年”;楊志軍的《巴顏喀拉山的孩子》以藏區牧民生活為題材,用孩童的視角展開描述,蘊藏著作者對自然環境、人性倫理、生命存在的深刻反省和理性思考;魯敏的《奔月》透過一個失蹤者的故事去質疑現代城市的冷漠。毫無疑問,以上這些思想點都給人們帶來新意和啟迪。

現實主義文學最重要的藝術目標是塑造獨特的文學人物形象,但受現代小說的過度影響,一些作家不再把塑造文學人物形象作為自己追求的藝術目標。這一現象在近年來的創作中有所改觀,一些新的文學人物形象在作家的筆下誕生了。如阿來的《雲中記》中的藏族祭司阿巴,這是一個由生態意識凝聚成的人物形象,他對大自然的整個生命體系有著一種哀憐之情;胡學文的《有生》以大膽的文學想象塑造了祖奶這一民間接生婆的人物形象,她的靈魂裡包蘊著所有關於生命的民間信仰;朱秀海的《遠去的白馬》中的趙秀英是一位革命戰爭中的支前隊長,是在革命歷史題材小說中經常見到的人物,但作者將其塑造成一個閃耀著革命的神聖光芒的文學形象;周瑄璞的《多灣》塑造了一個始終跟不上現代化節奏的鄉村女性形象季瓷,但她身上堅韌和堅貞的精神又顯得彌足珍貴。

現實主義的深化和開拓也表現在小說觀的突破和更新上。王安憶始終在小說藝術上精益求精,她的《一把刀,千個字》寫一位淮揚菜廚師,精湛的廚藝和釅釅的知識分子情懷完美地融入敘述之中;東君的《浮世三記》以反故事的方式尋求突破,又處處表現出一種對文學的敬畏之心。

2.作家們把更多的筆觸伸向了人們的精神世界,大大豐富了文學的精神內涵

文學抵達現實的縱深處,在很大程度上是指作家對精神現象的關注和揭示。文學是能夠撫慰人的心靈的。進入現代社會以來,人的精神問題受到越來越多的關注,作家們把更多的筆觸伸向了人們的精神世界。這說明了作家以積極的姿態回應現實,作家們的這種努力也大大豐富了文學的精神內涵。

詩歌是最具精神性的文體,在大眾傳媒時代的背景下,詩人們仍然透過沉下心的現實關懷和對總體性的追求,開墾出一片精神的沃土。比如,工人詩歌和打工詩歌的興起,就在於詩歌真切地傾吐出打工者的心聲。又如,張執浩試圖重新建立起詩歌與個人、時代、民族、國家的關係,他的《無窮小》從個人生活經驗切入,直抵人類生存的複雜體驗;他的《高原上的野花》在日常性中探尋人性乃至神性。最近幾年,詩人們不約而同地寫起了長詩,這其實是一種追求更豐富的精神內涵的反應,因為詩歌的長度本身就意味著難度,也意味著一種總體性的建構。近些年的長詩代表作有張學夢的《偉大的思想實驗》,劉立雲的“戰爭三部曲”《黃土嶺》《金山嶺》《上甘嶺》等。張學夢的長詩頗得政治抒情詩的神韻,透過對“人類命運共同體”的凝視,讓個人與時代和諧共振。劉立雲的“戰爭三部曲”被詩評家稱為“歷史之詩”,“是人與歷史的重逢,是詞語和時間的交鋒”。

追求豐富的精神內涵在散文寫作中也顯得非常突出。李修文的《山河袈裟》講述一群小人物的故事,他彷彿置身其中,感知他們的生命溫度,展現他們的高貴和尊嚴,他那真誠的文字裡充溢著對人民性的倫理情感。周曉楓的《巨鯨歌唱》書寫的是個人成長印記,傳達出對衰老、死亡、嫉妒、孤獨等生命體驗的感悟,以敏捷的思維拓展了散文的邊界。

有不少作家一直關注精神現象。如蔣韻在小說中經常表現救贖的主題,她在《晚禱》中寫一個非常有愛心的姑娘要為她小時候的一次無意過失而進行自我懲罰,以這種方式來救贖自我。她在《你好,安娜》中所寫的幾個年輕人相互糾纏的青春歲月和愛戀既關乎承諾,也關乎救贖,是一種讓人的精神獲得淨化和洗禮的敘述。張煒的《艾約堡秘史》也是一部關於救贖的小說,他為經濟時代的“當代英雄”尋找一條自我救贖之路。對人性的叩問和對人心的探詢,是很多作家的基本主題。東西的《迴響》以一樁案件偵破為線索,將案件推理與人物心理軌跡作為互文關係來推進情節,從而觸及人性情感最隱秘處,所謂迴響,是紛繁現實投射到人的內心時,作者心生悲憫和大愛的反應。

尋找主題,也是精神性的重要入口。遲子建的《煙火漫卷》可以說是她的一次自我精神的尋找。她非常自如地將尋找主題與她溫暖、善良的日常敘事糅合在一起。過去她的精神依託主要在故鄉,這一回她終於尋找到了內心沉睡著的城市精神。孫惠芬在《尋找張展》中也確定了尋找這一主題,從而將一個關於中學生教育的題材寫出了新意。

3.越來越多的中國作家在寫作中具有了一種世界文學的眼光和人類命運共同體意識

自從一百多年前中國新文學誕生,“世界文學”這個詞語一直刺激著中國作家的大腦。中國社會開啟改革開放以後,我們有了“走向世界文學”的焦慮,到今天,我們逐漸增強了文化自信,焦慮變成了行動,要努力實現“中國文學海外傳播”。中國作協主席鐵凝說:“文學本無國界,只要全世界的作家都有自己的一塊文學土地,連線起來將無邊無際,豐富無比。”2015年,鐵凝獲得法國文學與藝術騎士勳章,這也標誌著中國文學與世界各國各民族的文學的對話和交流越來越廣泛、深入。同樣可以佐證的是,越來越多的中國作家在寫作中具有了一種世界文學的眼光。

說到世界文學的眼光,應該關注王樹增的《抗日戰爭》,這部作品採用宏大的歷史視角,站在世界反法西斯戰爭的高度,全面真實地揭示了中華民族在山河破碎、艱難困苦、犧牲巨大的歷史現實下如何同仇敵愾浴血奮戰,最終贏得了這場偉大的民族戰爭。書中既展現出澎湃激昂的愛國熱情和對抗戰英烈慷慨赴死的禮讚,也有對法西斯兇殘暴行的揭露和批判,字裡行間飽含著作者嚴肅冷峻的深刻思考。鄧一光的《人,或所有計程車兵》是一部可以與世界各民族的戰爭小說進行對話的中國文學作品。作者具有宏闊的胸襟,他將香港保衛戰以及中國抗日戰爭視為二次世界大戰因果鏈中環環相扣的存在,從和平思維的角度去思考戰爭與和平的問題,其思考的深度和視域在中國當代戰爭小說中都是非常稀有的。範穩的《重慶之眼》寫的是重慶大轟炸,但範穩並沒有停留在揭露和控訴侵略者的罪行上,而是透過重慶大轟炸以及對後人的影響,來反思戰爭與和平之間、國家和人民之間複雜、辯證的關係。因此他在小說中設定了兩條線索,一條是重慶大轟炸的歷史呈現,一條是今天人們向日本政府起訴戰爭賠償的訴訟。兩條線索不僅將歷史與現實聯結起來,而且透過現實的訴訟直戳歷史的核心——世界和平只能是世界人民共同奮鬥的結果。鍾求是的《等待呼吸》試圖在蘇聯解體和東歐劇變的國際大背景下理解中國的改革開放,他讓一位中國年輕人在國際政治風雲變幻的時刻愛上一個姑娘的同時也愛上了《資本論》,現實不僅在考驗愛情的堅貞性,也在驗證《資本論》的真理性。

莫言獲得諾貝爾文學獎以後,激發了文學批評界對中國當代文學的評估和認識,並將重點放在從世界文學的視域來思考和總結莫言的創作與中國經驗,大家認為,以莫言為代表的一批當代作家正是在西方現代派與中國本土性構成緊張關係的情況下,找到了屬於自己的文學道路,他們的創作證明:中國當代最優秀的作家都立足於中國大地,同時具備了面向世界的眼光。自獲諾獎後,莫言在創作上更為嚴謹,也更為成熟。他的中短篇新作集《晚熟的人》便體現出他小說觀念的新變,他以赤誠之心迴歸本鄉本土,在敘述上由奔放進入收斂,更顯思想的深沉,在他對故鄉特殊情感的書寫中傳遞出的是對人類共同性的嚮往。

吉狄馬加的《裂開的星球》和胡丘陵的《戴著口罩的武漢》是兩首對新冠肺炎疫情進行反思的長詩,兩位詩人不約而同地站在全球化的立場上對人類面臨的各種危機進行反思,前者從大處著眼,氣象宏闊;後者從人民生活細微處入手,氣韻綿長。兩位詩人憂人類之所憂,關注人間疾苦和人民福祉,共同表達出生命家園意識和人類命運共同體的社會理想。

阿來的《雲中記》是將地震置於人類與自然的關係之下來理解的,他就像熱愛人類一樣熱愛大自然。小說寫祭司阿巴回村子祭奠地震中死去的亡靈,同時也是在與大自然對話。小說不僅具有明確的生態意識,而且開啟了生態人道主義的敘述。朱秀海的《遠去的白馬》具有神聖性的藝術魅力,就在於主人公趙秀英身上,對革命的堅定信念和人性之善之美是完美結合在一起的,朱秀海透過這一人物的塑造重新闡釋了革命人道主義。王蒙以其豐富的人生閱歷和深刻的歷史認知,凝聚成一種樂觀的人道主義,這在他的長篇小說《笑的風》中得到最充分的表現。王蒙從開始創作起,就以重視人的價值和維護人的尊嚴作為小說的基本主題,同時他是以一種積極和樂觀的態度去觀察世界、歷史和人生的,樂觀性也是他堅定的理想主義在人道主義精神上的具體呈現。

十八大以來的中國文學是豐富多彩的,它所呈現的文學發展態勢是積極樂觀的。我們有理由相信,中國當代文學描繪的美麗中國將會更加迷人,它將是世界文學中的一道壯麗風景。

(作者系中國當代文學研究會副會長,瀋陽師範大學特聘教授)