問世間,情為何物,直教生死相許。

1934年,熱衷革命,常年奔波宣傳民主自由的27歲女大學生突然患病,臥病在床。一段時間之後,她又被查出患有骨結核,被告知此後餘生可能永臥病榻。

這一訊息猶如晴天霹靂,瞬間炸響在這位女大學生的腦海。

而這,也將意味著她永遠失去了正常人的生活,不能求學,不能成家,甚至再也不能繼續革命了。一時間,她的革命思潮降至冰點。

然就是在這一時刻,一個男人突然出現在了她的生命之中。他令她如沐春風,他告知她:“不管你態度如何,我是鐵了心一輩子非你不娶的!”

這一句看似簡單的話,卻十分沉重,因為它代表著這個男人的決心。也是這一句話,重新點燃了她的生命。

那這個男人為何如此愛這位女大學生?或者說她究竟有什麼魔力呢?不妨先讓我們看看她的生平事蹟。

01

這名女大學生名叫袁震,1907年出生於湖北光化縣的一個書香世家。其父袁理堂乃是當地人人傳頌的少年才子,曾任縣教育局局長,並創辦了光化縣第一所女子中學。

在這樣家庭氛圍中成長的袁震,無疑成為了一名“新女性”,她不再裹著小腳,揹著《女誡》,而是開始追求真理、進步。特別是在“五四運動”爆發後,她的決心更堅定了。

1921年,14歲的袁震在經受五四狂潮的洗禮後,毅然決定離開家鄉,去往大城市求學。好運永遠眷顧努力的人。正是在這一年,她如願成功考入了武昌女子師範學校。

可一個年紀尚小的女孩子遠離家鄉,父母會放心嗎?其實這裡還牽扯到一個人物,那便是袁震的叔父袁書堂。

早在辛亥革命前,袁書堂就已經來到省城武昌,故當袁震來到武昌之後,袁理堂第一時間便聯絡到了弟弟袁書堂,請他幫忙照顧一二。

彼時,袁書堂正追隨董必武、陳譚秋等革命先驅從事革命活動。眾所周知,革命,是會掉腦袋的。也是因此,袁書堂不敢多接觸侄女袁震,僅是同意為她尋得一間好住處罷了。

然而多次接觸下來,袁書堂才發現,原來自己的侄女也不是一般人,她不但熱衷革命,還接觸了許多愛國、先進分子。這讓袁書堂格外的高興。為了培養侄女的革命思想,袁書堂不僅為她訂了許多進步書籍,還向她介紹了正在女子師範大學任教的陳譚秋。後來在陳譚秋的引薦下,她又結識了董必武。

三人行,必有我師。在這些革命先驅的影響下,袁震的思想更加活躍了,並開始參加宣傳革命的進步活動,為大革命做出了不少貢獻。

1925年,18歲的袁震終於畢業了。

本來,袁震是想去武漢大學繼續求學的,但因拿不出鉅額學費,只能退而求其次,一邊在武昌女子師範大學任教,一邊在外自學。與此同時,為了迎接即將到來的第一次國內革命戰爭,她還做了許多革命工作。

然而在蔣介石與汪精衛的運作下,1927年,大革命失敗了。

緊接著,白色恐怖接踵而至,一些共產黨員和進步人士只能被迫轉入地下。一瞬間,袁震失去了與所有共產黨員的聯絡。可儘管如此,袁震絲毫沒有減弱對革命的熱忱,她一邊繼續求學,一邊嘗試尋找共產黨。

三年後,袁震所付出的努力終於有了成果,她成功考上了聞名全國的清華大學,去到了正處於革命風暴中心點的北京。也是在這裡,她遇到了她的真命天子吳晗。

02

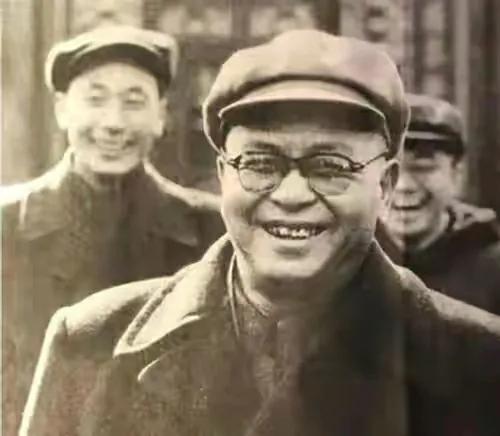

吳晗,1909年出生於浙江義烏,自幼聰慧。1927年,吳晗考入杭州之江大學。1930年,經燕京大學教授顧頡剛介紹,吳晗去到了北京,在燕京大學圖書館中日文編考部任館員。

而當吳晗在圖書館內埋頭研究學術時,他絕對不會想到,一個之後讓他牽掛半生的女人,也來到了北京。

1930年,袁震由湖北抵達北京,成功進入了清華校園。這一年,袁震23歲了。當時,像她這個年紀的女孩都已經成家了,而她卻一心想要研究學問。這不禁引起了同學們的好奇,都想來一睹她的風采。

清華大學固然不缺優秀人才,但袁震彷彿心不在此,直至其1934年畢業前夕,都未尋得能託付終身的良人。

儘管年齡一年比一年大了,袁震對自己的婚事一點也不著急,仍一心撲在學業之上。然而,就在畢業前夕,噩耗來臨了。

1934年,因學習太刻苦和生活太艱難,袁震不幸染上肺病。如果僅僅如此也就罷了,可偏偏因為她臥病太久,清華大學不得不取消了她的學籍。求學四年竟換來如此結果,袁震的心情可想而知。

在此後的日子裡,袁震一直臥病在床,情緒低落。

一天,袁震的好友蔣恩鈿來醫院看望,身邊還帶著一位風度翩翩的男子。當袁震詢問之後她才知道,原來這位就是清華大學歷史系中的佼佼者、胡適的門生吳晗。

“吳先生,聽說胡適之先生都聘請你去北京大學任教,你去嗎?”袁震含笑問道。

“胡適之先生的學問人品我是欽慕的,可我是清華培育的,首先應該為本校效力呀!”吳晗答道。

就這樣,袁震與吳晗聊了起來,聊到開心之處,倆人更是哈哈大笑,袁震之前低落的情緒也一掃而空。

不知不覺已至黃昏,蔣恩鈿與吳晗也該離去了。離去前,吳晗更是不忘誇讚袁震:“你真不愧是一個才女,令吾輩汗顏也!”

自此一別後,吳晗對袁震留下了深刻的印象。他實在想不到,一個身患重病的人對生活的態度竟然還是如此豁達。不知怎的,他腦海中再也抹不去這位堅強女人的身影了。此後,他更是每隔幾天都會去看望袁震。

袁震亦是如此,她也牢牢記住了這位翩翩才子,每次分別,她都希望明天還能再看到吳晗。漸漸地,一種莫名的情愫在袁震心中產生了。她自己也十分明白,這就是愛情。

本來,袁震是想找機會表露心意的,然而意外還是發生了。

突然有一天,袁震被告知自己患有骨結核,餘生也許永遠要在病床上度過了。訊息傳來,袁震絕望萬分。明明自己剛剛遇見喜歡的人,上天卻給她開了這麼大一個玩笑。絕望至極的她,決定仔細考慮自己與吳晗的關係。

此後,只要吳晗來看望,她不再如之前那般侃侃而談了,而是選擇冷眼觀望,敷衍了事。

吳晗是多麼聰明的一個人,自然知道袁震心中的想法。也是為了使袁震不再煞費口舌,他直接說出了心中的想法:“不管你態度如何,我是鐵了心這一輩子非你不娶的!”

聽完吳晗這短短的一句話,袁震落淚了。她不是不愛他,而是命運所趨,實在不想拖累這位清華才子。當然,她也知道吳晗不是輕浮之人,說過的話就等於撒下的種子,再勸也是白搭。終於,袁震接受了吳晗。

在此後的日子裡,吳晗幾乎每天都會來醫院看望袁震。因為袁震是被固定在一個高高的病床之上,所以吳晗只能站著與她交流,且一站就是好幾個小時。

為此,袁震也曾心疼地說:“你就坐著與我談吧。”

沒想到吳晗幽默地說:“你不是主張男女平等嗎?我只有站著,才能和你平等相處。”

話中盡顯溫柔。

03

才子若遇佳人,自是美談。可偏偏,袁震是個失去了自理能力的“佳人”。訊息傳至校園,所有人都震驚了,有不解的,也有嘲笑的。但這段感情的美好,或許也只有當事人能懂了。

可吳晗的苦惱遠不僅如此。

不知怎的,遠在義烏鄉下的老母親也得到了這個訊息,竟還不遠萬里來到北京,欲要拆散他們。如若不是吳晗表明決心,揚言非她不娶,或許這段感情也至此為止了。

與此同時,“盧溝橋事變”也爆發了。

1937年,隨著日本人的大肆侵略,北平各大校院開始外遷。吳晗也應雲南大學之邀,即將去往昆明任職。此時對於吳晗來說,袁震的歸宿是他最大的煩惱。他也曾想過帶袁震一同前往,但一想到彼時混亂的局勢和袁震的身體,他最終還是放棄了。

臨行前,吳晗在袁震塌前依偎良久,袁震則情深意切地對其說道:“你放心地去吧,我一旦能下地行走,一定會想方設法飛到你身邊的!”

就這樣,帶著對袁震無盡的愧意,吳晗去到了昆明。

在昆明,吳晗仍不忘遠在北平的袁震,每隔幾天都會寫一封情真意切的書信,鼓勵她戰勝病魔,勇敢生活。

而袁震也將吳晗的信當成治病良藥,每讀一遍,她就感覺自己的生活充滿了希望。甚至連回信,也成了她最為快樂的事。

這一封封飛越重山的書信,就這樣把兩顆隔離千里的心,緊緊地連在了一起。

1939年春,經歷四年病痛折磨的袁震,終於可以重新站起來了。這一絲細微的變化,令袁震興奮無比。因為這就代表著,她終於可以去昆明見吳晗了。

這年5月,袁震在姐姐和妹妹的攙扶下,從天津乘船去到了越南海防。而吳晗,則早就等候在這裡了。兩人會面,皆喜極而泣。

在昆明的日子裡,吳晗悉心照料著大病初癒,生活尚不能自理的袁震。儘管忙得不亦樂乎,但吳晗的心情卻格外欣慰。且每天晚飯過後,他都會攙著袁震出去散散步。兩人在鄉間的小路上,在夕陽的餘暉中,與天地同樂。

1939年10月,吳晗與袁震的愛情之花也終於開出果實,他們在簡樸的小屋之中舉行了“盛大”的婚禮,向世人展示了愛情的偉大和力量。

婚後,為了吳晗的事業,袁震放棄了自己的追求,開始一心一意充當吳晗的助手。

而吳晗也終不負妻子的重望,成為了全國著名的歷史學家。

對於妻子對自己的幫助,吳晗也曾不止一次說過:在我的每一篇文章裡都有袁震的心血。

有妻如此,夫復何求。