張文武 梁琦 張為付

依據我國目前實施的差異化城市戶籍管理政策,在中小城市已經逐步放開落戶限制的背景下,推動500萬人口以上大城市、特大城市的戶籍改革是帶來增長效率提升的重要途徑。圖為2020年5月12日,航拍鄭州西三環農業路高架。 視覺中國 圖

城鄉間勞動力的大規模轉移和流動是我國經濟發展最顯著的特徵之一,勞動要素的空間最佳化再配置對全要素生產率的提升做出了突出貢獻,也是中國特色社會主義講求實事求是的漸進式改革所取得之重要成果。然而,以戶籍制度、高房價為代表的流動障礙仍然在勞動要素最佳化配置的過程中扮演者“扭曲者”的角色,造成了不容忽視的影響。

在中國經濟由高速增長階段轉向高質量發展階段的攻關期,推進更深層次的體制機制改革,防範一切可能存在的重大風險,成為新時代中央政府政策清單中的重要選擇。在此背景下,如何進一步改善勞動力流動的政策市場環境,降低勞動要素錯配,提升勞動生產率,成為勞動力市場供給側結構性改革關注的重點。

戶籍制度、房價與勞動生產率

儘管改革開放後的勞動力轉移和流動配置對我國經濟發展做出了巨大貢獻,但城鄉發展戰略差異、市場分割等導致的勞動力市場扭曲和勞動要素錯配也是公認的客觀事實。

已有文獻就勞動力錯配、勞動力市場扭曲程度及其對經濟增長效率的影響等展開了較為深入的討論。相關研究表明,我國部門、城鄉和城市間均存在不同程度的勞動市場勞動力市場扭曲,若消除勞動扭曲,勞均產出可增加19%至23%。但遺憾的是,目前鮮有勞動力錯配的影響因素及作用機制方面的系統研究,尤其是缺乏與我國特有的戶籍制度和當前城市典型的高房價特徵相聯絡的成果。

要理解我國勞動力市場扭曲的根源,無法迴避與快速城鎮化伴隨的戶籍制度和高房價。戶籍的存在構成了流動勞動力享受所在地方基礎設施、公共服務的制度門檻,高房價則形成了財富篩選而非能力篩選的成本門檻,透過家庭遷移、社會保障等關聯性約束條件影響勞動力的自由流動。

儘管從經濟學意義上看,房價的變動可以歸結為市場機制的競爭性結果,但在我國 “國有”和“集體”雙重土地所有制的複雜情形下,房價的決定和上漲相當程度地摻雜了人為干預的份額,異地遷移的勞動力並不能享受土地流轉的指標待遇,區域之間綜合土地回報率差異等多種因素導致的高房價便構成了橫亙在勞動流動道路上的非客觀性障礙,造成了勞動力應該遷移而未能遷移,應在某地長期就業卻又必須在逢年過節之際返回家鄉的“候鳥式”遷移現象。這或許在一定程度上反映了我國勞動力流動面臨多重障礙的現實。

就勞動生產率提升而言,可持續就業的效率必然高於間斷和週期性的短期務工。在此背景下,如何進一步改善勞動力流動的政策市場環境,降低勞動要素錯配,提升勞動生產率,成為勞動力市場供給側結構性改革關注的重點。

勞動力市場扭曲及解釋

學術研究上,一般利用生產率的離散和效用折損表示勞動力市場的扭曲狀況。利用城市統計和國土資源統計等資料,我們得到了全國206個城市勞動力市場的扭曲情況。

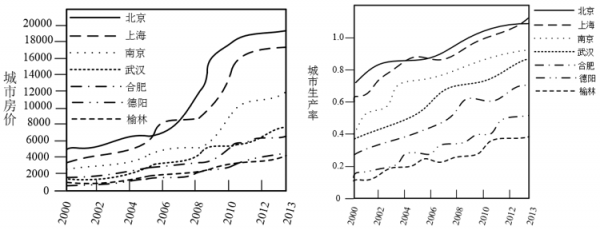

圖1. 城市效用和城市生產率離散分佈

從圖1可以看出,無論是城市的折損效用還是城市生產率,均存在一定程度的扭曲現象,但是相比較城市效用的離散分佈,城市生產率的離散範圍更廣,方差也更大,顯示出勞動力要素錯配帶來的生產率扭曲程度高於對城市福利的影響。從增長動力的角度來理解,城市戶籍制度和高房價的存在首先對全要素生產率的提升形成阻礙。在經濟增長進入提質增效階段的大背景下,要素的自由流動和最佳化重組是短期內解決結構性矛盾的重要途徑,而改革進入深水區後的制度“旋渦”和房產特性造成的地方市場分割將造成“最後一公里”的前沿損害。

從時間趨勢上看,自2000年開始,戶籍制度和城市高房價所造成的效用扭曲和生產率離散並不存在一個明顯改善的趨勢,從整時間段來看反而是方差擴大的過程,說明城市間勞動力市場扭曲程度表現為增加的態勢。這可以從勞動要素供給和需求兩端給予一定的解釋。

從勞動要素的供給側角度看,我國適齡勞動力規模增速放緩的“人口紅利”衰減面臨“結構轉換”和“質量替代”的雙重過渡,無論是勞動要素的空間重構還是行業重構,勞動要素的提供者均面臨以生存發展環境為剛性約束的成本曲線。長久以來城鄉分割的管理體制造成了以戶籍為依託的公共服務體系隔離,加之住房改革帶來的房價快速上漲,形成了加倍的流動障礙,導致勞動市場扭曲的增加。

從勞動要素的需求側角度看,產業結構的轉型升級促使我國正在形成以服務業為主體的經濟體系,對勞動要素的需求逐漸從第二產業為主過渡到服務業為主。在經濟體系結構變遷的過程中,受趕超式發展戰略的影響,以城市為中心的產業佈局和資本深化的發展模式使得就業創造面臨路徑依賴,住房價格上漲的土地供給約束以及戶籍屬地管理體制對勞動力市場形成了較為明顯的需求導向性,市場的倒逼機制必然導致扭曲。

戶籍制度和高房價如何影響城市生產率——反事實分析

戶籍制度和高房價對城市生產率的影響無法從實際效應的角度予以直觀展示,但我們可以透過假定放鬆戶籍限制、假定控制房價上漲的方式進行反事實分析。

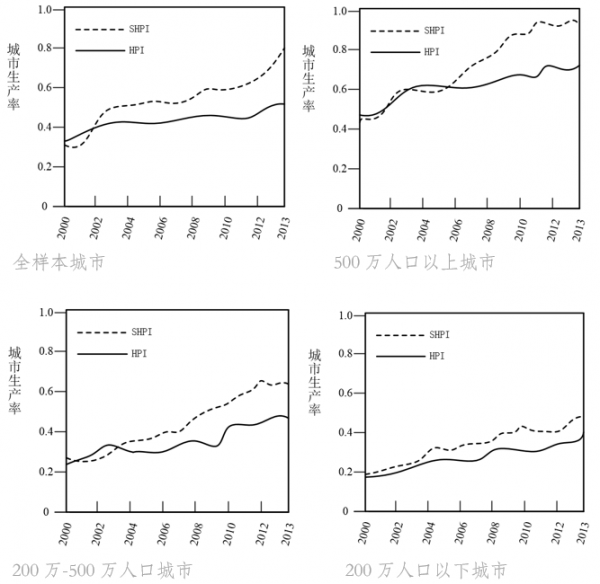

圖2. 戶籍制度限制城市生產率的反事實分析

圖2顯示,無論是對全樣本城市還是分組城市,降低戶籍限制均使得城市生產率有不同程度的提升,說明戶籍制度所形成的勞動力流動障礙對要素配置最佳化和全要素生產率改善具有一定抑制作用,造成了市場的扭曲。從具體數值上來看,1998至2015年期間,消除戶籍限制可以帶來全樣本城市平均生產率11.2%至21.6%的提升(以中等戶籍限制為標準,下同),這表明戶籍制度改革可以大大有益於經濟提質增效。

從分組城市樣本來看,消除戶籍限制帶來生產率提升在500萬人口以上的大城市結果中表現最為突出,平均提升11.6%至47.7%,小城市提升幅度最低,平均為6.8%至24.2%。這意味著,依據我國目前實施的差異化城市戶籍管理政策,在中小城市已經逐步放開落戶限制的背景下,推動500萬人口以上大城市、特大城市的戶籍改革是帶來增長效率提升的重要途徑。這一結果表明,對大城市和特大城市來講,主要不是政策層面所擔心的規模是否過大的問題,而是如何透過調整管理思路,以勞動要素的“市場競爭”替代戶籍制度的“身份甄別”,促進勞動要素結構最佳化和效率提升的問題。

結合不同城市房價與城市生產率的關係來看,存在較有意思的變化規律。圖3顯示,房價和城市生產率的絕對值呈現同向對等的關係,房價越高對應的城市生產率越高,或者說對應了由於較大的城市規模、較高生產率所決定的高收入及高生活成本(集中表現為住房的價格訊號)。

但值得注意的是,儘管樣本城市的房價和生產率從絕對值上均呈現同期增加的趨勢,但在對應時間段的增長變化卻表現為不同步甚至是相左,即房價增長速度越快的階段對應的城市生產率提升趨勢越平緩,在一定程度上反映為高房價對城市生產率可能具有扭曲性作用。

瞭解到房價與城市生產率的發展規律之間可能存在的關聯後,我們進一步得到高房價影響的反事實分析結果。

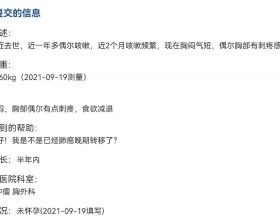

圖4. 高房價影響城市生產率的反事實分析

圖4顯示了全樣本城市、500萬人口以上大城市、200萬至500萬人口城市和200萬人口以下城市的反事實模擬結果。

就全樣本城市而言(圖4左上),2004年之前,實際房價指數(HPI)和居民消費價格指數(CPI)的差異對城市生產率幾乎沒有影響,甚至以CPI指代HPI的城市生產率還略有降低。2004年之後,高房價對城市生產率的影響逐漸加大,顯示為兩條曲線趨向偏離,尤其是房價增長越快的階段,兩者偏離的速度和幅度更甚。平均而言,實際房價指數每偏離居民消費價格指數1%,城市生產率將下降0.062至0.19個百分點。

從分組樣本城市的結果來看,除了具有與全樣本城市相類似的規律以外,高房價對城市生產率的扭曲還顯示出一定的城市規模異質性,表現為“中間大,兩頭小”現象,即200萬至500萬人口城市的房價對城市生產率的扭曲程度相較於500萬人口以上的城市和200萬以上的城市都要更大。這一現象儘管看起來似乎有些出人意料,但可能恰好在一定程度上反映了房價上漲造成勞動市場扭曲的真實來源——投機性需求導致的資源錯配。

一般而言,在市場正常執行的狀態下,房價的上漲或下跌主要依賴於經濟基本面支撐的非投機性消費需求。在一線城市處於房價調控前沿、小城市缺乏房價上漲支撐的情況下,二三線城市往往成為投機性房產需求釋放的焦點,相應的資源錯配效應也會更加明顯。

結合城市土地供應的擴充套件討論

考慮到戶籍障礙與房價之間的關聯機制以及單純利用CPI指代調控房價可能帶來的偏差,有必要結合城市土地供應進行擴充套件討論。

考慮土地供給進行調整後的反事實分析圖顯示出更豐富的資訊。圖5顯示,無論是全樣本城市還是分組樣本城市,人口和土地供應之間的偏差(即國家政策鼓勵向中小城市而非大城市加大土地供應)都造成了更大程度的要素配置扭曲(以圖中虛線即沒有土地供給偏差情形下的房價指數表示),這在一定程度上驗證了我們在理論分析中所探討的戶籍制度經由高房價而造成城市生產率損失。尤其是對大城市來講,戶籍限制所導致的流動人口“雙重身份”進一步增加了房產市場供需的緊張關係,由此推高的房價造成的要素擠出進一步加劇了資源誤置。

在我國現有的戶籍制度和用地分類規劃標準下,城市的人口容納總量和供地規模之間的差額將在相當一定時期記憶體在。城市化過程中流動勞動力的身份轉變及相應理當享受的住房、教育、醫療等方面公共權利的迴歸,是政策改革和制度設計的未來指向。另外,引入土地供給後的指標測算具有更深層次的政策含義。

一方面,城市常住人口總量仍然是現有土地供給規模和指標重要的測算依據,土地供給調整後的房價所顯示出的放大式扭曲效應,一定程度上反映了高房價強化戶籍障礙的現實,引入土地供給後的反事實檢驗反映了戶籍制度和高房價之間的密切關聯。在未來的改革中,應進一步放鬆大城市和特大城市的戶籍制度,依靠市場集聚效應的要素配置最佳化將帶來新的生產率提升。

另一方面,在加快轉移人口市民化的政策環境下,需要進一步結合戶籍政策和未來勞動力流動的形式對不同城市間實際常住人口的規模進行科學評估,進而調整基於城市人口的土地供應和跨區域的土地調配政策,並對居住登記制度及相關的土地、教育、醫療、公共設施等的供給進行相應的系統改革,為提升城市全要素生產率提供要素配置層面的解決之策。

未來如何最佳化城市發展

本研究基於反事實檢驗發現,無論是對於全樣本城市還是分組城市,降低戶籍限制和房價均使得城市生產率有著不同程度的提升,推進戶籍制度改革和房價調控,將明顯地降低勞動力市場扭曲程度。

進一步的發現是,戶籍制度和高房價對勞動力市場的扭曲還表現為較明顯的城市異質性。具體而言,消除戶籍限制帶來生產率提升在500萬人口以上的大城市結果中表現最為突出,200萬人口以下小城市提升幅度最低;高房價對不同規模城市生產率的扭曲表現為“中間大,兩頭小”的現象,200萬至500萬人的城市房價對勞動生產率的扭曲程度相較於500萬人口以上的城市和200萬以下的城市都要更大。

以上發現昭示,為最佳化勞動力資源配置,提高全要素生產率,既要持續推進戶籍制度改革,同時需要因地制宜的房產市場調控。

在中國經濟由高速增長階段轉向高質量發展階段的攻關期,推進更深層次的體制機制改革,防範一切可能存在的重大風險,成為新時代中央政府政策清單中的重要選擇。長久以來,城鄉分割的戶籍制度及其所捆綁的公共服務存在較大差異,造成大量流動人口的“雙重社會嵌入”,在扭曲勞動要素配置的同時,也積累了大量的矛盾和風險,疊加近年來較快上漲的房價,引發了社會的廣泛關注。

十九大提出要破除要素流動體制機制障礙,同時強調堅持“房子是用來住的、不是用來炒的”的定位,進一步指明瞭戶籍改革和房產市場管理未來政策設計的方向。因此,本研究的發現也意味著,中央和地方政府有針對性地制定符合城市發展特徵的戶籍改革政策和房價調控措施,對進一步最佳化勞動要素配置、提升勞動生產率具有重要的作用。

[本文作者張文武、張為付均為南京財經大學國際經貿學院教授,梁琦是中山大學管理學院教授。本文原題“房價、戶籍制度與城市生產率”,原載《經濟學(季刊)》2021年第4期,由作者進行大篇幅改寫,具體技術細節請參考原文。]

責任編輯:李旭

校對:張亮亮