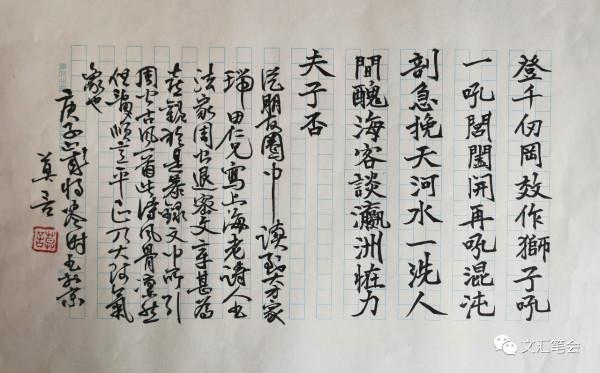

看到莫言先生的兩頁詩札,從第一句看起,覺得詩句熟悉,繼續看下去,會心地笑起來。這是莫言以楷書抄錄的周退密先生七古《八和遨公述近所患痛風狀》:

我生東海濱,非魚不媚口。

憶過鮑魚肆,鱗介靡不有。

欲攫爪伸貓,欲吞嘴張狗。

終於食鰣魚,引發痛風陡。

迷陽行卻曲,起立撐雙手。

緩若蝸牛爬,疾慚螞蟻走。

上策三十六,極限九十九。

願將千金裘,換彼太白酒。

願登千仞岡,效作獅子吼。

一吼閶闔開,再吼混沌剖。

急挽天河水,一洗人間醜。

海客談瀛洲,怪力夫子否。

然後,以行草書跋之:“從朋友圈中讀到大方家瑞田仁兄寫上海周公退密文章甚為喜歡,於是恭錄文中所引周公古風一首。此詩風骨凜然,辭順意平,正乃大師氣象也。庚子歲將盡時書於京。莫言。”

莫言以新穎的目光看待書法,以傳統的心態體味書法,結果是,他與最初感性的毛筆書寫拉開了距離,進而感知中國書法的文化內涵,開始新一輪的秉筆臨帖,領悟到傳統書法的神韻,筆端有了新的展現和新的意境。莫言楷書《八和遨公述近所患痛風狀》,是典型的文人書法,筆意相合,書文共振,風采獨具。周退密先生的五言古風,是“私人化”寫作,不激不戾,平淡中蘊含生命的波瀾。因此,莫言先生在詩中看到了“風骨凜然”“辭順意平,正乃大師氣象”。於是,他以楷書錄之。這幅楷書近作書寫難度較大,藝術成就較高,洞識到詩歌“風骨凜然”的同時,也有了“風骨凜然”的筆墨表達。莫言楷書有著獨有的語言特點,中宮緊促的結字,氣韻勃發的點畫,胎息唐楷、北碑的意緒,線質硬朗,筆勢奇崛,書卷氣徐徐而來。讀莫言先生的楷書,想到虞世南所言的一段話:“故知書道玄妙,必資神遇,不可以力求也。機巧必須心悟,不可以目取也。”

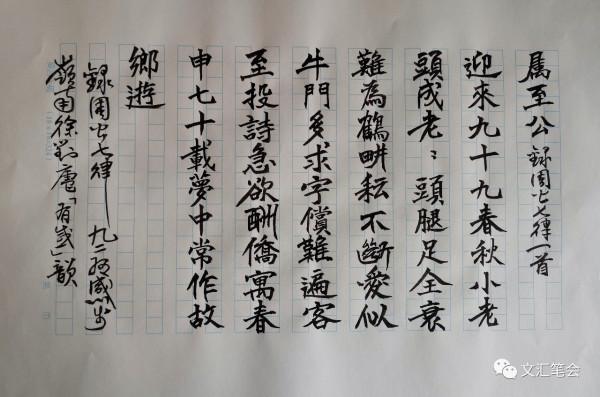

周退密是學貫中西的詩人、書法家,他的身上集合了現代知識分子與傳統文人的雙重人格,不諂媚,不諛世,安靜、平和;他的詩,語言峻潔,意致朗透,剖析自我,辭幽意長;他的書法用筆堅實,筆畫沉穩,結字穩固,又不失生動、飄逸。1914年,周退密生於浙江寧波。在上海震旦大學畢業後,先後在上海法商學院、大同大學、黑龍江大學、哈爾濱外國語學院執教。自黑龍江返回上海工作,曾在上海外國語學院教法語,並參與《法漢辭典》的編撰工作,在語言文學研究所從事比較文學研究,同時涉足法律理論。

周退密寫詩,有童子功。童年入私塾清芬館習詩文,讀儒經。1981年,67歲的周先生退休後,專注詩詞與書法,他的晚年,創造了生命的奇蹟。2020年7月16日,周退密先生在上海仙逝,享年107歲。

我寫了《周退密與詩》紀念退密老,刊發在2021年第二期《文學自由談》雜誌,同時在微信朋友圈轉發。莫言先生看到了這篇文章,對周退密五古《八和遨公述近所患痛風狀》給予高度評價,親筆抄錄。他以特殊的方式,表達了對周退密先生的紀念。

《八和遨公述近所患痛風狀》寫於2010年,周退密96歲。這一年,周退密先生在寫給我的手札中,表示自己的詩詞不求有為而為之,是一個人的聲音而已。的確,《八和遨公述近所患痛風狀》就是對生活的審視與思考,並有著超越生活本身的認知與感慨。

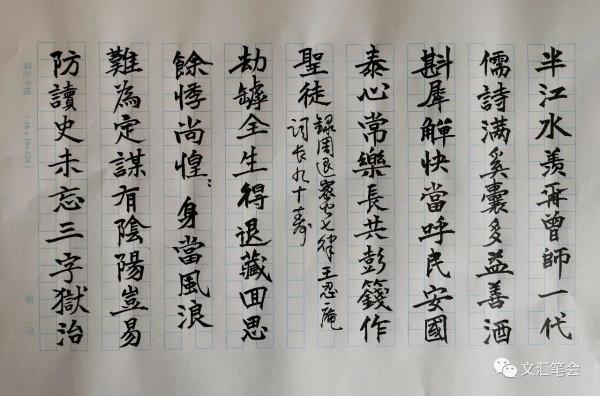

我看到莫言先生抄錄的《八和遨公述近所患痛風狀》似有所悟。邇來,莫言沉迷書法,情繫舊體詩,體現了傳統文人十足的趣味。2019年秋天,莫言訪問日本,回國後,寫了兩首七古長詩,其一《東瀛長歌行》,其二《鯨海紅葉歌》,描繪了作家一段特殊的旅程,寄託了憂時濟世的心緒,語言沉鬱激越,聲色交融,波瀾起伏,那些俗語新詞,清新爽秀,寓目難忘。

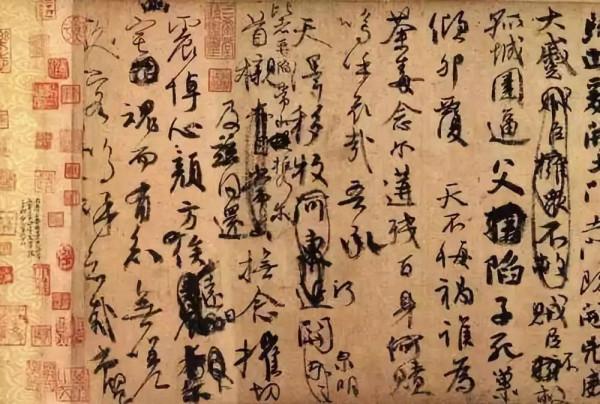

作為莫言小說、散文的讀者,再讀他的七古長詩《東瀛長歌行》,感受相同,一樣的風骨凜然,一樣的縱橫恣肆,一樣的趣遠情深,一樣的音情頓挫……《東瀛長歌行》陳述自己四赴日本的經歷和感懷。“初遊為拜顏魯公,祭侄文稿氣若虹。叔侄英豪吞雲夢,滿門忠烈蓋世雄”,莫言以對書法的摯愛之情,參觀了在日本東京國立博物館舉辦的“顏真卿:超越王羲之的名筆”的展覽。這個展覽囊括了由日本收藏的魏晉唐宋的書法名作,還從我國臺灣商借了顏真卿的名作《祭侄文稿》,一瞬間,點燃了日本觀眾對中國書法的熱情,同時,也引起國內書法家和文化名人的關注。

己亥年的第一次日本行,就是這樣開始的,也是他四赴日本的基調。二訪日本,觀賞歌舞伎演出,有了自己的認知——“漢風唐韻依稀在,重在象徵成體系”。三訪日本,印象深刻的是賞櫻,他在東京都上野和皇宮附近,觀賞一株株櫻花,看到沉醉的蝴蝶和痴迷的蜜蜂,感慨萬端,遂有了“人生百歲也嫌短,櫻花三日亦璀璨”“片刻輝煌照千山,勝他黑暗一萬年”的吟誦。長與短,黑與白,生與死,在詩句中凝結成了哲理。

四訪日本,去北海道憑弔劉連仁當年穴居的山野。“驅車百里探當別,青石碑上字字血。穴居樹棲十三載,吾鄉劉爺何壯哉。誰能為公兩次來?我是高密第一人。冰天雪地鍛錚骨,百死不改中國心。”八句詩中,隱藏著一個曲折的故事,站立著一個不屈不撓的高密人。“吾鄉劉爺”劉連仁,1944年9月被日本侵略者押赴日本做苦役,在險情密佈的煤礦挖煤,九死一生。次年7月,他躲開日本人的嚴密監視,逃進深山老林,成了茹毛飲血的“野人”。劉連仁以難以想象的生命意志,在大山深處克服了十三個酷暑寒冬,因被獵人發現,得以重返人間。劉連仁反抗壓迫、穴居山野的事蹟,很快成為重大新聞。1958年4月15日,劉連仁回到祖國,在天津塘沽碼頭,見到了自己的親人,從此有了自己新的人生。劉連仁以自己獨特的生命風采,成為別樣的英雄。

劉連仁回到高密的那一年,莫言三歲,在他的童年、少年和青年時期,劉連仁的名字一直在耳邊迴響。他尊敬這位英雄,因此有了“誰能為公兩次來?我是高密第一人”的飽滿情感和倔強表達。

在北海道的深山老林裡,面對劉連仁穴居的山嶺,莫言思接往事,浮想聯翩,一個人的苦難經歷,就是一個民族的苦難體驗,高密人不屈的性格,就是中國人頑強的秉性。他斬釘截鐵地告訴我們“豎子嘲我不愛國,吾愛國時句句火”“斜兒笑我不敢言,我敢言時驚破天”,是的,他以自己一系列的長篇小說謳歌了民族氣節,解剖了人性,指斥了現實的醜惡,展現了生命的大美……作為讀者,我的粗淺感受停留在莫言作品的外部,好在青春歲月的閱讀很單純,這些點滴認知,就是我的收穫。喜歡沉默的莫言“言時驚破天”——“君子從來不好戰,狗血唾面任自幹。人生難得一次狂,嬉笑怒罵皆文章。挺我僵直病脊樑,反手舉瓢舀天漿。後生切莫欺我老,踏山割雲揮破刀。割來千丈七彩綢,裁成萬件狀元袍……”

煉字不如煉句,煉句不如煉意,莫言七古,沒有生僻的典故,不去字斟句酌,閎肆的筆力、奔放的情緒、凝重的思考、率真的表達,有著翻江倒海之勢。

《東瀛長歌行》的後半部分寫到書法,這是不是與開篇的“兩府一都加一道,看過墨跡探文蹤。初遊為拜顏魯公,祭侄文稿氣若虹”遙相呼應呢?我想是的。莫言提及為抗聯英雄趙尚志殉國地和起兵地題字的事情,以及為另外一位抗聯英雄趙一曼殉國地題字和作詩的經過。為此,莫言在“兩塊磚墨訊”中寫道:

後經寶才兄開導勸說,我心有所動,乃開始研讀將軍事蹟與東北抗日聯軍史料,甚為感佩,尤其是趙尚志將軍那張由日本人拍攝的死不瞑目的首級照片,使我熱淚盈眶,於是不避譾陋沐手題之並賦七律一首。……不久,趙一曼烈士孫女陳紅老人親筆寫信給我,希望我能為其先祖母題殉國地碑並賦頌詩。吾知早有諸多黨政要人、社會名流為趙一曼烈士題詞賦詩,吾何德何能敢為此續貂之舉,故託寶才兄誠懇婉言拒之。但陳紅老人一再命題,使我猶豫不決。一日午間小寐,夢中似至一山坡上,見一英武女俠,身披紅綢,騎馬呼嘯而過。此正為久思成夢也。……放翁詩曰:位卑未敢忘憂國,事定猶須待闔棺。吾斗膽篡改為:位卑寫碑因愛國,字陋詩拙心赤誠。是以為記。

寫於庚子九月的文字,可謂字字血、聲聲淚。

莫言對書法充滿深厚的情感,我相信,作為“顏真卿:超越王羲之的名筆”展覽的觀眾,他看到了很遠的地方,也看到了墨跡的深處,因此才有如此的喟嘆。“猶記龍場問道後,滿腔正氣壯山河。南港巨磚闊百米,北疆豐碑高千尺。拋磚自然為引玉,創新且莫逾法度。學書偶有千慮得,寫詩誤撞驚人句。”這時,我想起王昌齡在《詩格》中所言:“夫置意作詩,即須凝心,目擊其物,便以心擊之,深穿其境。如登高山絕頂,下臨永珍,如在掌中。以此見象,心中了見,當此即用。”

“學書偶有千慮得,寫詩誤撞驚人句”,莫言謙虛了,不是“偶有”,不是“誤撞”,這是他的民族情懷、人生經歷、文學思考、社會擔當的必然結果。

作者:張瑞田

編輯:吳東昆

責任編輯:舒 明

來源:文匯筆會

*文匯獨家稿件,轉載請註明出處。