前言

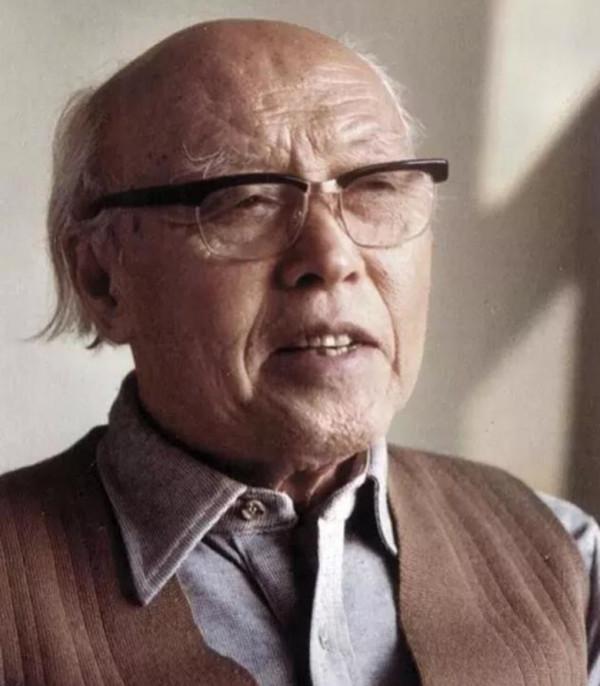

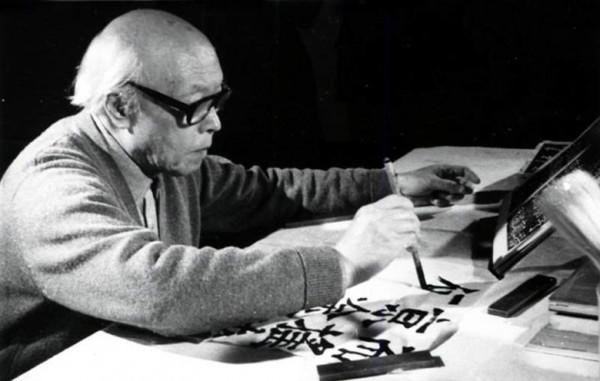

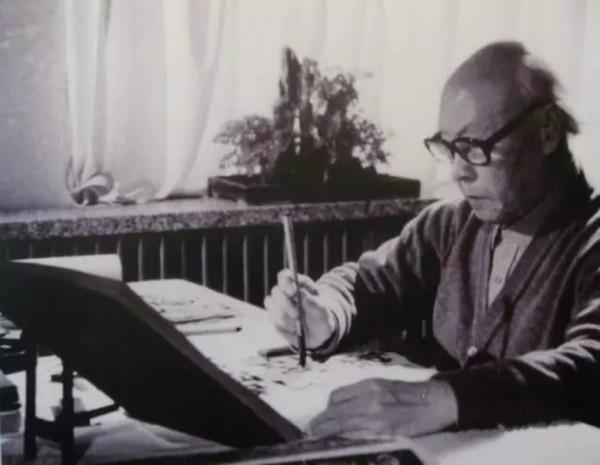

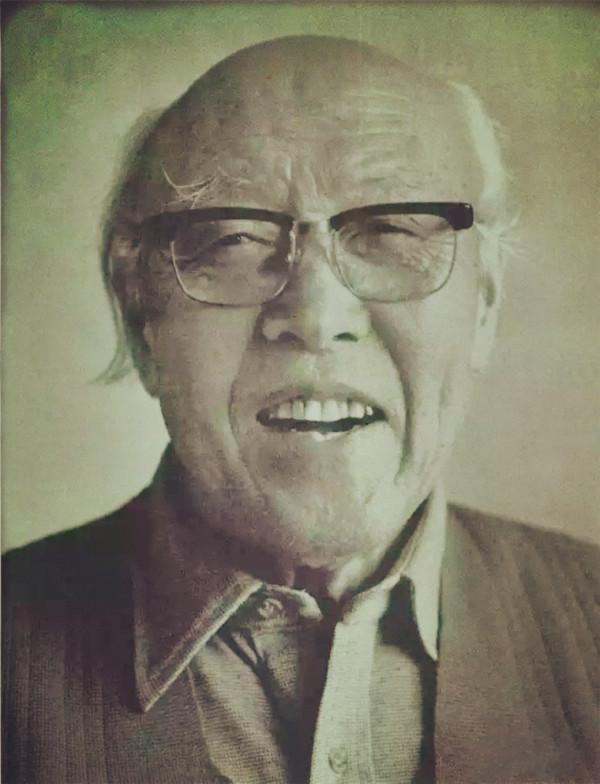

李苦禪是中國近現代著名的畫家之一,他先後師從徐悲鴻、齊白石等大家,最後形成了自己質樸、雄渾、豪放的獨特風格。

但鮮為人知的是,李苦禪當年和毛澤東主席還是同窗。

但在那個動盪的年代,二人並沒有產生太多的交集。

反而在建國之後,李苦禪家庭的困難是接踵而來,這讓不甘低頭的李苦禪開始借酒消愁。

他與毛主席之間的故事,正是從醉酒開始的……

為建國興業而效命

1919年的中國反日救亡運動,深深震動了一位山東青年,他匆匆地告別了家鄉,日夜兼程地趕到北京,投入了學生遊行與宣傳的洪流。

他,就是中國著名畫家李苦禪,原名李英傑。

李苦禪到北京不久,便考入了蔡元培先生與李石曾先生創辦的“留法勤工儉學會”。

在新思潮湧起的時代裡,這裡聚集了四面八方的有志於向西方取經的青年志士們,實不愧為窮而志學者的理想去處。

在這裡,李苦禪一般情況下是半天學習法文與繪畫,半天從事一些活計,晚間又可以去北大中文系旁聽,這樣就能學到更多的課程。

與李苦禪幹活相鄰的,是一位寡言少語的湖南青年,他高高的個子,清瘦的面龐,雙目淡漠而藏神,自報名叫毛潤之,還有一位比他年長的湖南老鄉徐特立,他們經常在一起。

經常有些南方口音的青年把他們叫走,頗為神秘,但他們認定中國要走俄國革命之路的觀點,卻不時傳到李苦禪耳邊。

李苦禪心想,看來這些湖南人的看法和李大釗先生、陳獨秀先生的想法頗為相似。

不久,在李苦禪的耳邊,又一次次地吹進赫胥黎、達爾文、馬克思與列寧等等新名字。

直到多少年以後,李苦禪才恍然大悟,那大名鼎鼎的共產黨領袖毛澤東不就是當年的毛潤之嗎!

每當李苦禪靜夜沉思的時候,當年那種激變時代的暗流,都好似在前所未有地衝蕩著他的心底。

或許正是這短暫幾月的同窗之誼的緣分,曾幾次改變了李苦禪的生活,更給了他無盡的慰藉。

1949年2月,中國人民解放軍隆重地進入了北京城,李苦禪一家興沖沖地回到了貢院的家中。

不久,他們一家又搬到了東城根大雅寶衚衕甲2號的“國立美術學院”宿舍。

這“國立美術學院”是原“藝專”,由院長徐悲鴻請毛澤東主席親自題寫的院名。

1950年4月,“國立美術學院”又與北平“國立藝專”合併,最終成立了“中央美術學院”。

而李苦禪則一直在“中央美術學院”的恩師良友——徐悲鴻院長的麾下擔任教師。

此時的李苦禪興奮異常,他聽到了中國共產黨建立新國家之後一系列興利除弊的空前壯舉。

此刻,在他心目中一個摧枯拉朽且滌盪舊弊的新中國站起來了,他決心與這個新生的祖國同呼吸,共命運。

李苦禪心想:“明君賢相子弟兵的治世終於來臨了!昔日自己為救國抗辱而盡責,當今要為建國興業而效命了!”

然而,正在他準備大幹一番的時候意外的事情卻發生了。

有一天,李苦禪突然被宣佈為“兼任教員”,這是以課時預付工資。

而且美院當局的人宣稱:中國畫不能為革命服務,而且多是些封建文人落後思想的花花草草……

這樣的言論一出,直接讓最擅長畫花鳥的李苦禪差點失業。

如果不是徐悲鴻院長堅持以花鳥畫課為學生傳授寫意畫技法,李苦禪大概連一節課也排不上了!

為了保護中國的寫意畫,為了保護李苦禪教授這位人才,徐悲鴻院長曾於1949年親自給李苦禪教授寫過教案。

還叮囑他在校所任之課為鷹、雞、茶花、荷、竹5種,而且務必將其姿態畫得極精確。

到了現在,又叮囑李苦禪仍依此案執教,這實在是這位院長所能盡的最大力量了,對於其他的,徐悲鴻也只能一籌莫展,愛莫能助了。

可李苦禪的課時實在太少了,真正落實下來的每週僅僅能上兩個課時,還是與老友王青芳先生一同上課。

再加上寒暑假無課,一年12個月只按10個月算工資。

剛開始每月才能領到80斤小米的報酬(當時以“小米”計量工資,摺合8萬元舊幣,8元錢新人民幣)。

3個月後改為每個月12元錢,但這微薄的薪水根本無法支撐這個多口之家的生活。

接踵而來的困難又一連串地壓在了李苦禪一人的肩上,親戚投奔北京,更是加重了他的生活負擔。

雖經朋友建議,徐悲鴻院長幫忙將他的妻子慧文夫人安排到中央美院醫務室工作,然而,所有的收入都加到一起也難以養得起這麼多人的吃飯穿衣呀!

迫於無奈,李苦禪為生活所迫開始變賣家產,甚至將他為妻子買的金鐲子和妻子帶來的小風琴也變賣掉了。

從此,李苦禪家中再無一銖一寸的金銀了,連老百姓通常的四塊壓箱角的“袁大頭”也早不知何時買棒子麵花掉了。

李苦禪環視家中殘舊的幾件傢俱,已絕無變賣的可能。

而箱中的古書、古畫與小古董,那時都被視為封建舊東西,極不值錢!

更何況,這點文物又都是與李苦禪風雨同舟過來的無言摯友,他又怎能捨得賤價賣掉呢!

他越想越是困惑、鬱悶,於是便不時地喝酒,不時地發火,常常一人仰天長嘆。

有好朋友勸他,把他眼下的困難處境講給那些當年抗戰時他曾救過的共產黨人聽,找他們幫助渡過難關。

聽朋友幫自己出的主意,李苦禪卻垂下了頭,眼睛充滿了淚水。

回想自己當年,幫助他們本是盡匹夫之責,為的是效命國家民族,那時自己身家性命尚且置之度外,又豈有今日助人來日圖報的心機呢!

不肯低頭的李苦禪,經常望著這個難以再變賣什麼的家愣神、發呆。

屋漏偏逢連夜雨,偏偏在這個時候,一個有關“李苦禪只會畫封建文人大白菜,是個落後分子”的謠傳給了他更大的刺激。

這讓李苦禪感到了莫名其妙地白眼和冷遇,他越來越苦悶了。

這位曾被齊白石老人謂“英也過我”、“英也無敵”,並說“若老死不享大名,世無鬼神”,推崇備至的國畫大師,陷入了深深的痛苦之中。

此時的李苦禪,只能借酒澆愁,醉倒在街上被人視為“瘋子”!

醉酒上書毛主席——“告御狀”

1950年夏末,和李苦禪有過患難之交的凌子風知道他的情況後,勸解道:

“乾脆給中央毛主席寫信吧!你與他當年在勤工儉學會不是有過幾個月的同窗之緣嗎?如今你的遭遇,上面應該是不知道吧,如果毛主席知道,一定會開恩解決你的困難的!”

但李苦禪卻覺得,同窗之事都過去30年了,這位當年的毛潤之可能忘記自己了吧!

更何況歷史上凡“告御狀”者皆有兩後果——告成了後遺症無窮,告不成則立地吃虧,回頭看看自己肩負一家大小數口人之責,實在沒有這個膽量啊!

過了幾日,李苦禪又喝了三兩悶酒,回到家中後,一股怨憤之氣直衝天靈蓋,多少天的積鬱一下子爆發出來,他再也忍耐不住了。

急急找出一卷美濃紙,提筆以狂草疾速寫了起來,眼前困難和自身的處境寫罷後,他又寫道:“毛澤東主席:如今我的困難蔣介石不管,所以找您來管……”

怨氣之下,文洩如注,於筆走龍蛇之間,一封長達丈餘的書信終於寫完了,李苦禪仔細將信卷緊、封好,在其上大書數字,“人民政府毛澤東主席收”,然後徑去郵簡投送。

一陣清風徐來,頓時驅散酷暑的熱氣,也驅散了李苦禪的酒意,酒醒後的他突然感到一種難以自制的不安,因為李苦禪不知道這封“御狀”究竟會招來什麼後果?

時間一長,李苦禪也慢慢忘了這一回事。

有一日,正在小房間中看《資治通鑑》的李苦禪好像聽到有人敲門,開啟門發現是自己的好友,還帶來一位壯年男子微笑著站在那裡。

李苦禪的好友並沒有說話,倒是隨行那位壯年男子開口的問道:“您是李苦禪先生嗎?”

“我是……....”有些不知所措的李苦禪,回答的吞吞吐吐。

“我叫田家英,”沒等身邊的人介紹,這位壯年男子便自我介紹道:“是毛主席的秘書。”

這下,李苦禪真的驚呆了,他竟忘了招呼客人進來坐下,倒是田家英開始請李苦禪坐下,自己才就近坐在了床沿上。

陸續就座後,田家英繼續說道:“您的長信毛主席收到了,他很重視這件事,主席一方面給徐悲鴻院長寫了信,一方面特意派我來調查瞭解有關情況,以便向他當面彙報”。

田家英說完,便把毛主席給徐悲鴻院長的信函的複本念給李苦禪聽:

悲鴻先生:

有李苦禪先生來信,自稱是美術學院教授,生活困難,有求助之意,此人情況如何?應如何處理?請考慮示知為盼。順頌教祺。

毛澤東

一九五〇年八月二十六日

還沒等田家英唸完,李苦禪早已激動不已,他用顫抖的手接過毛澤東的書信的副本,眼裡溢滿了淚水……

李苦禪對田家英說道:“我……我後悔啊!悔不該以私人之事書信打擾潤之先生,哦,毛主席,他先天下之憂而憂!日理萬機!只因我酒後一時衝動,打擾了他,又勞您屈尊枉駕來寒舍調查……”。

說著,說著,李苦禪早已熱淚盈眶,眼前一片模糊……

田家英急忙拉住李苦禪的手,請他坐下,接著他向李苦禪轉達了毛澤東對他的問候。

田家英說道:“毛主席很重視您反映的問題,他因為太忙不能親自來看望您,就派我來調查解決一下,您有什麼來不及在信裡講清的困難、情況,今天儘管向我反映,我一定會原原本本向主席彙報的!”

李苦禪終於得此一展鬚眉的機會,將滿腹的壓抑、種種的不平、萬般的不解滔滔盡述,傾吐無遺,而此時的田家英正靜靜地聽著、記著。

談話告一段落後,田家英對李苦禪說:

“毛主席派我來之前,讓我轉達給您講,目前國家初建,正忙於結束戰爭和生產建設,對文化事業還有一時顧不到的地方。但是,主席說了,您的寫意畫還要堅持畫下去,子孫後代還是會需要的。”

田家英略停了一下,接著說道:“至於如何具體解決您的工作和生活困難,等我回去之後一定會妥善安排。”

這樣一席話是對李苦禪多麼大的鼓勵和關心啊,這怎能不叫他激動萬分呢!

來到好友家,談話在繼續著,李苦禪的心早已翻騰不止,怎麼也平靜不下來,午餐雖然吃的餃子,但他怎麼也吃不出是什麼滋味了。

話分兩頭,在田家英的辦公桌上,擺著有關李苦禪的文字材料,他正遵照毛澤東的指示著手進一步調查解決李苦禪教授的困難問題。

在他的面前,擺著一張1939年9月3日的《晨報》,在第六版上,赫然刊登著“名畫家李苦禪”幾個字。

上面這樣寫著:

近年來北方藝壇上,創造派的先鋒,膽大心細,異質獨標,絕類離倫,優入化境者,要算這位大名鼎鼎的李苦禪先生……

李苦禪豪於飲,談吐亦鋒,有“飲如長鯨吸百川,高談雄辯驚四筵”之慨,痛快淋漓,不拘形跡……慷慨軒昂,能急人之急,熱腸左道,肝膽照人。賣畫之教書之資,到手輒盡……

看到這裡,田家英感到這位早已卓然成家的正義畫家李苦禪,而今卻在人民政府初建之日竟受到如此不公道的待遇,是如此令人痛心疾首。

田家英知道,李苦禪一再向他說明,這並不怪中央美院的諸位負責同志。

但是田家英認為,這終歸和個別同志的官僚主義和執行黨的政策不力有很大關係。

不然為什麼讓李苦禪教授到陶瓷系畫茶碗,這不是用非所學嗎?

為什麼讓這位早已聞名的畫家,到工會去管買發電影票?

為什麼不給傳統寫意畫一點點應有的位置?

又為什麼,在畫展預展時陳列的李苦禪作品,在正式開幕時卻被突然摘下?

又為什麼,讓這樣一位幾乎為民族解放而貢獻了一切的正義教授、著名畫家的社會地位與生活水準低於舊社會呢?

在徐悲鴻院長的案頭,放著毛澤東關於李苦禪之事的親筆信,又有了田家英的初步意見。

終於,這位老院長可以解決自己早想解決但無力解決的問題,他望著窗外的藍天,鬆快地舒了一口氣。

在短短20天內,李苦禪的問題就得到了初步的解決。

就以工資來說,他的月工資提升到了62元人民幣,再加上妻子文慧夫人的40元工資,雖然家庭人口多,但生活問題終於基本上解決了。

到了1952年,成為“正研究員”的李苦禪的工資已升到120元。

每次回想到這些,李苦禪真是激動萬分啊!

但更難得的是,在時人的眼中,這位前不久的瘋子,曾經竟然是毛主席的老同學。

而且這幾十元的新工資,也是毛主席親自派人為他解決問題才給他的呀,這怎能不叫這位老畫家高興呢!

他的名字像個頭陀哩

人生總會有些“前不著村後不著店”的軼事,這或許就是人生交響曲中別有一番興味的“插曲”吧,或者還是回顧人生不可缺少的!

就是這種人生的“插曲”,把李苦禪這個畫壇俊儒再一次引入毛主席的記憶之中,使毛主席在李苦禪人生的關鍵時刻再一次保護了他。

這還得從李苦禪的夫人李慧文的妹妹李慧麗說起,在李苦禪生活極為艱難困苦的50年代初,李慧麗自己考進了北京戰友文工團。

進團後進步頗快的李慧麗,常被文工團派去中南海陪中央首長跳舞,這可是每個演員的殊榮啊!

又是一個和從前一樣的週末,李慧麗又來到中南海的首長舞會上,她有幸成了毛主席的舞伴,這令她興奮不已。

毛主席請她跳舞,邊跳邊聊,不免問及家庭之事,李慧麗自不免把話題轉到了大姐夫李苦禪上書之事。

毛主席笑了:“哦!十八子苦禪,李苦禪,你姐夫我記得,他的名字像個頭陀哩!近日可好啊!”

“好啊!好!”李慧麗連忙回答道,“家裡一切都好!”

之後,李慧麗將此事轉告自己姐夫李苦禪,李苦禪感動不已。

幾年之後,那個特殊的年代到來,又有人開始在毛主席面前“提起”李苦禪的一幅畫作——殘荷。

聽到李苦禪的名字,毛主席忽然眼睛一亮,忙說道:“苦禪?苦禪?我記得建國初期他很困難嘍!還給我寫過一封好長的信哩!”

說著,毛主席還非常幽默地伸開手臂,做了個長長的比劃。

最後又問道:“那麼,現在他的工作安排得好嗎?生活過得怎麼樣啊?”

向毛主席說出此事的人自知沒趣,只好灰溜溜地走開了。

不久之後,這些話便傳到了李苦禪老人的耳中,他的眼睛再次被溼潤了,心被震動了,久久難以平靜。

他重重地坐在了躺椅上,長長地嘆了一口氣:“毛主席!潤之老同學!他還沒忘記我啊!”

毛主席又一次以他的個人魄力和威信,保護了這位老人,這怎能不叫李苦禪老人心潮澎湃呢!

1976年9月9日,毛澤東主席與世長辭了。

在廣播裡聽到老同學辭世的訊息,78歲的李苦禪老人默默舉杯,喝下了他戒了20年的酒……