知識分子 X Physics World,帶你走進英國媒體視角下的科學議題。

導 讀

許多獲得諾貝爾獎的物理學家發現,諾獎使得他們開展新的研究路徑更為自由。而英國《物理世界》的這篇文章顯示,一些諾獎得主研究焦點的轉移,往往在獲獎之前就發生了。需要特別指出的是,例舉中的布萊恩·約瑟夫森對於“心物一體”的研究在物理學界有很多爭議,被批評偏離了科學方法論,是“諾獎後毫無根據的自信”、甚至“走火入魔”。

撰文|Matin Durrani,Laura Hiscott,Margaret Harris,Michael Banks

翻譯|趙金瑜

校譯|於茗騫 洪然

● ● ●

上個月,當真鍋淑郎(Syukuro Manabe)、克勞斯·哈塞爾曼(Klaus Hasselmann)和喬治·帕裡西(Giorgio Parisi)接到來自斯德哥爾摩的 “傳說中” 的電話,得知自己獲得2021年諾貝爾物理學獎時,三人肯定知道自己的生活將永遠改變。其他較年輕的同類獎項可能會提供更多的獎金,但諾貝爾獎仍然是每個物理學家夢寐以求的榮譽。諾貝爾獎不僅帶來了聲望、讚譽和榮耀,還可讓獲獎者直接躋身於古往今來的偉大物理學家之列。

該獎項也給了獲獎者新的自由。不需要去 “證明” 自己,也不需要到處奔波去申請經費、引進裝置和學生,諾貝爾獎得主可以探索新的研究領域。不過,拓展新領域通常本來就是諾貝爾獎得主的第二天性。事實上,開拓新領域並質疑現狀的能力和信心,往往是他們獲得諾貝爾獎的首要原因。畢竟,循規蹈矩是不可能獲得諾獎的。

安德里亞·蓋茲(Andrea Ghez)因發現了隱藏在銀河系中央的巨大黑洞與萊因哈德·根澤爾(Reinhard Genzel)共享2020年的諾貝爾物理學獎。對她來說,該獎項打開了新的大門。蓋茲告訴《物理世界》:“我真的很高興能夠開展一項更雄心勃勃、更具風險的研究議程,(要沒得諾獎的話)這根本是不可能的。” 她想探索超大質量黑洞附近的引力是如何作用的,以及這些奇特但人們知之甚少的物體是如何調節星系的形成和演化的。

圖1 安德里亞·蓋茲於2020年12月在貝弗利山領取諾貝爾獎證書和獎牌,她已經在計劃進行更突破常規的研究 | 圖源:Annette Buhl

毫無疑問,蓋茲將在天體物理學領域做出更多偉大的研究——她就是在這個領域成名的。在過去,還有一些諾獎得主因在諾獎之外的工作而聲名狼藉,一些諾獎得主在獲得諾獎前就改變或被迫改變了研究方向。在這裡,《物理世界》介紹了四位諾貝爾獎獲得者,一起來看看是什麼促使這些物理學家開拓新的方向。

路易斯·沃爾特·阿爾瓦雷茨:從粒子到古生物學和金字塔

撰文 | Laura Hiscott

路易斯·阿爾瓦雷茨(Luis Walter Alvarez)於1911年出生於舊金山,在芝加哥大學學習物理學,在那裡他與亞瑟·康普頓(Arthur Compton)一起建造了一臺宇宙射線望遠鏡,這是他博士研究的一部分。隨後,他前往加州大學伯克利分校,與核科學家歐內斯特·勞倫斯(Ernest Lawrence)合作,首次獲得了質子吸收電子、轉化為中子併發射出中微子的觀測證據。他還開發了一種製造極慢的中子束的方法,並與菲利克斯·布洛赫(Felix Bloch)一起測量了中子的磁矩。

但是阿爾瓦雷茨與生俱來的好奇心和實驗方面的創造力引領著他去探索更多問題,既有物理學領域的,也有物理以外的。結束戰時軍事研究,包括在曼哈頓原子彈專案上的一段時間後,他回到伯克利,成為粒子加速器方面的專家。最重要的是,阿爾瓦雷茨在20世紀50年代引領了氫氣泡室的發展,隨後他的團隊發現了許多粒子和共振態。

不過,從發明氫氣泡室到獲得1968年諾貝爾獎之間的幾年裡,阿爾瓦雷茨開始將他的專業知識帶出實驗室並進入現實世界。1964年,他提議透過氣球將實驗裝置送到高空,來收集高能粒子相互作用的資料。這聽起來可能是異想天開,但它促成了高空粒子物理實驗(High Altitude Particle Physics Experiment),為研究大爆炸回聲的宇宙背景探測器(COBE)衛星鋪平了道路。

1965年,阿爾瓦雷茨建議研究埃及金字塔。對於物理學家來說,這個專案聽起來出乎意料,但這與他之前的工作有著關鍵聯絡:他的想法是在金字塔下方放置一個粒子探測器來測量μ子(不斷地照射地球的宇宙射線的成分之一)。即所謂的μ子斷層掃描,他希望這項技術能夠透過來自不同方向的μ子能量的差異來顯示結構中的空洞。

阿爾瓦雷茨與一個由考古學家和物理學家組成的國際團隊一起,用了幾年的時間使用這種技術來搜尋哈夫拉金字塔(Pyramid of Khafre)(吉薩金字塔的第二大金字塔),當他獲得1968年的諾貝爾獎時,該專案已經全面展開。然而在當時諾貝爾獎委員會出版的他的傳記中,並未提及他的考古成就,這也許不是壞事:當搜尋於次年結束時,金字塔的19%已經被掃描了,但沒有發現任何中空結構。

這個結果聽起來可能並不令人興奮,但對考古學家來說卻很有意義。後來,μ子斷層掃描也是搜尋其他結構的有效工具。在2014年接受《物理世界》採訪時,曾在墨西哥使用μ子研究太陽金字塔的物理學家阿圖羅·門查卡(Arturo Menchaca)回憶起與阿爾瓦雷茨的會面,並告訴他哈夫拉金字塔的專案如何一無所獲。“他憤怒地糾正了我,”門查卡說,“他已經證明金字塔內沒有任何東西。”

早在阿爾瓦雷茨獲得諾貝爾獎之前,他的金字塔專案就已經開展。由此可見,他在傳統領域的成功已經讓他有信心和聲譽去帶領團隊另闢蹊徑。當他的地質學家兒子沃爾特告訴他有關恐龍滅絕的謎團時,阿爾瓦雷茲很快就參與了進來。透過在伯克利認識的兩位核化學家弗蘭克·阿薩羅(Frank Asaro)和海倫·米歇爾(Helen Michel)的幫助,他們研究了在眾多地質地層中代表大滅絕發生時間點的沉積層。

圖2 阿爾瓦雷茲和他的地質學家兒子沃爾特站在含銥的粘土層旁邊,地點為義大利古比奧附近 | 圖源:Lawrence Berkeley National Laboratory

研究團隊發現,該沉積層的銥含量比平均水平高數百倍(譯者注:銥元素在地球地殼中罕見,但在一些小行星撞擊的地層中有峰值升高的現象),表明一次小行星撞擊導致地球上的銥元素激增,並引發了大規模滅絕事件。這是一個有爭議的觀點,阿爾瓦雷茨一直積極捍衛這一觀點,直到1988年去世。然而,在此期間積累了更多證據,特別是在墨西哥尤卡坦半島(Yucatán Peninsula)下發現了巨大的希克蘇魯伯隕石坑,“阿爾瓦雷茨假說”現在被普遍認為是恐龍消失的最可能解釋。

很難將阿爾瓦雷茨這些不拘一格的成就相互比較,因為它們的領域大相徑庭——他甚至調查了約翰·肯尼迪總統的遇刺事件。物理學家自然會因為氣泡室研究記得阿爾瓦雷茨,但對於非物理學家來說,他“恐龍因小行星撞擊地球而滅絕”的假說才激發了他們的興趣。對於阿爾瓦雷茨來說,他獲得諾貝爾獎的工作甚至不是他最知名的成就,這是多麼了不起啊。

布萊恩·約瑟夫森: 從超導體到心靈物理學

撰文 | Matin Durrani

一位可能比其他任何物理學家都更偏離傳統道路的諾貝爾獎獲得者是布萊恩·約瑟夫森(Brian D. Josephson),他在英國劍橋大學領導著獨樹一幟的 “心物一體” 專案(Mind-Matter Unification Project)。該專案旨在“從理論物理學家的角度來理解自然界中的智慧,可以粗略地描述為與大腦功能或其他一些自然過程相關的智慧過程”。

圖3 諾獎得主Brian Josephson | 圖源:CC BY SA Cavendish Laboratory/Kelvin Fagan

換句話說,81歲的約瑟夫森每天都在思考大腦是如何工作的,研究諸如語言和意識等問題,思考音樂與思維之間的聯絡。最具爭議的是,就物理學家而言,他還對超自然現象進行了推測性研究,這一領域被稱為超心理學(parapsychology)。約瑟夫森的興趣甚至涉及順勢療法(homeopathy)和冷聚變(cold fusion)——這是很少有物理學家敢涉足的兩個領域。

但約瑟夫森對意識和思維感興趣並不是什麼新鮮事。事實上,早在他獲得諾貝爾物理學獎之前,他就已經有興趣了。

約瑟夫森憑藉20世紀60年代初在劍橋卡文迪什實驗室攻讀博士學位期間所做的工作獲得1973年的諾貝爾物理學獎。在布萊恩·皮帕德(Brian Pippard)的指導下,約瑟夫森曾預測,即使兩端沒有電壓,超導電流也可以隧穿絕緣結,當施加電壓時,電流會以一個確定的頻率振盪 [1]。這種 “約瑟夫森結” 是超導量子干涉裝置(SQUID)的核心,該裝置能以極高的靈敏度測量磁場。

但剛拿到博士學位,約瑟夫森的注意力就迅速轉移到了別處。在伊利諾伊大學香檳分校為期一年的博士後研究期間,約翰·巴丁(John Bardeen)(至今唯一獲得過兩次諾貝爾物理學獎的人)試圖說服約瑟夫森繼續他在超導方面的研究。他並沒有被說服,而是決定與里奧·卡達諾夫(Leo Kadanoff)一起研究臨界現象。“但在那之後,我覺得多體理論更簡單、更有趣的部分已經完成,我開始嘗試理解大腦功能,”約瑟夫森說。

回到劍橋後,約瑟夫森結識了數學遺傳學家喬治·歐文(George Owen),後者在業餘時間研究了鬧鬼之類的事,這進一步激發了他的興趣。約瑟夫森回憶道,“他跟我講了一些超心理學,讓我對此產生了興趣,特別是因為我可以看到超能力現象和量子力學之間的相似之處。”

1974年,約瑟夫森在斯德哥爾摩領完諾貝爾獎後不久,歐文邀請他參加了在多倫多舉行的 “心靈致動(psychokinesis)” 會議,在那裡他看到了金屬彎曲的演示。“我對此進行了一些研究,但一直將其視為副業,” 約瑟夫森說道。

儘管如此,約瑟夫森的這一新興趣已經顯而易見了。他繼續在卡文迪什開設 “創造性智慧” 課程,甚至與幫助建立艾康電腦公司(Acorn Computers)的物理學家和技術企業家赫爾曼·豪瑟(Hermann Hauser)合作撰寫了一篇關於發展過程邏輯的論文。隨著時間的流逝,約瑟夫森開始受邀參加有關思維過程的會議。“然後我開始嘗試將符號學等概念與量子物理學聯絡起來。目前,我正在與一位量子物理學家合作,他正在研究數學方面的問題,” 他說道。

回顧他的職業生涯,約瑟夫森認為即使他從未獲得過諾貝爾獎,他也會開始研究心智。“獲得終身職位可能會給我研究它的自由,” 他說。不過,儘管諾貝爾獎帶來了聲望,但主流之外的生活並不容易。約瑟夫森聲稱,“諾貝爾獎並沒有阻止系裡對他的敵意。” 他還列舉了一些潛在合作者被勸阻與他合作並撤回承諾資金的事件。

他還面臨著來自遺傳學家大衛·溫特(David Winter)等人的批評,他們指責他患有“諾貝爾病”,稱諾貝爾獎給已是某一領域專家的科學家一種“毫無根據的自信”,讓他們在自己一無所知的領域發表看法。溫特認為,這種病會讓患者 “滔滔不絕地說些反科學的廢話”。他提到諾貝爾獎獲得者、化學家萊納斯·鮑林(Linus Pauling)的例子——鮑林認為,高劑量的維生素C具有藥用價值。

這樣的評論似乎並沒有阻止約瑟夫森,他認為,恰恰相反,是他的批評者矇在鼓裡。“正是像溫特這樣的人,在談論一些他們根本一無所知的話題時帶著毫無根據的自信,比如心靈感應或關於水的記憶。” 他堅稱,“在後一種情況下,謬論經常被用於排除可能性。”

事實上,約瑟夫森告訴《物理世界》,他認為他目前的工作“比我的超導工作重要得多”,儘管它還沒有被證實。“關鍵認識到精神比物質更加基礎,這將是物理學乃至整個科學發展的重要一步,就像當年從經典到量子的跨越一樣”。“當然,過去很多人都這麼認為,問題是我們什麼時候會達到‘臨界點’,‘主流團體’什麼時候會開始注意到這一點?”

拉塞爾·赫爾斯:從脈衝星到等離子體物理學

撰文 | Margaret Harris

1974年夏天,拉塞爾·赫爾斯(Russell Hulse)在為他的博士論文收集資料的過程中發現了一些奇怪的東西。赫爾斯與他的導師約瑟夫·泰勒(Joseph Taylor)一起,在波多黎各阿雷西博天文臺(Arecibo Observatory)使用著名的305米單鏡面射電望遠鏡尋找脈衝星。這是一種緻密且高度磁化的恆星,當它們旋轉時會向整個星系發射無線電波。

圖4 斗轉星移:1993年諾貝爾獎得主拉塞爾·赫爾斯曾在波多黎各使用阿雷西博射電望遠鏡觀測脈衝雙星,但不久之後轉向等離子體物理學 | 圖源:University of Central Florida

儘管僅在六年前,另一名學生喬瑟琳·貝爾·伯內爾(Jocelyn Bell Burnell)和她的導師安東尼·休伊什(Antony Hewish)才發現了第一顆脈衝星,但這些不尋常的恆星已經成為天體物理學的熱門話題。赫爾斯希望透過識別更多的脈衝星來做出自己的貢獻,但他40顆脈衝星資料中的一顆出現了問題。在他的筆記本中將其表示為:PSR 19 13 + 16,他花了好大功夫去計算它的自轉週期,還是無果。

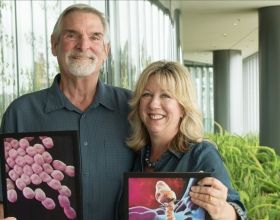

圖5天文學家、計算等離子體物理學家和科學教育者Russell Hulse | 圖源:University of Texas at Dallas

當時,赫爾斯的反應並不是 “我有新發現了!”而是如他後來回憶的那樣,“卻是一個相當惱火的 ‘又他媽哪兒出錯了?’” 赫爾斯下定決心要弄清到底是什麼技術故障導致了這個問題,他把剩餘的觀測時間集中在這顆令人困惑的脈衝星上。到了9月中旬,他有了答案:PSR 19 13 + 16是一對雙星的一半,它難以計算的週期在其伴星的引力影響下波動。

在接下來的幾個月裡,赫爾斯稱自己為 “脈衝星資料採集系統”,而泰勒進行軌道分析計算,來檢驗對這個雙星脈衝星系統如何執行的預測。他們的發現驚人地證實了愛因斯坦的廣義相對論,並首次證明了引力輻射的存在。當休伊什因發現脈衝星而分享了1974 年的諾貝爾物理學獎時(有爭議的是他以前的學生喬瑟琳沒有一起獲獎),赫爾斯一定覺得他的未來是有保障的。

然而,到了1975年,他陷入了兩難的境地。儘管在完成博士學位後不久,他就成了弗吉尼亞州夏洛茨維爾的國家射電天文臺(NRAO)的博士後,但這並不是一份永久的工作。“雖然我仍然喜歡做脈衝星射電天文學,但從我來到 NRAO的那一刻起,我就越來越擔心天文學缺乏長期的職業前景,” 他後來回憶道。“當時我完全不清楚,何時何地以及如何讓自己的職業生涯安頓下來。”

赫爾斯的個人情況加劇了他的擔憂。當時他的女友(後來的妻子)珍妮·庫爾曼(Jeanne Kuhlman)在賓夕法尼亞大學攻讀物理學研究生,並很快開始了自己的職業生涯。赫爾斯認為:“我的個人生活中的這些未知的反覆變化超出了我的承受能力”。因此,當他在NRAO的工作於1977年結束時,赫爾斯離開了天文學,到普林斯頓等離子體物理實驗室(Princeton Plasma Physics Laboratory)任職,那裡離費城的珍妮很近。

他能夠轉換領域的部分原因是他攻讀的是物理學而非天文學博士學位——這一選擇既反映了他廣泛的科學興趣,也反映了他想在兩個領域下注的願望——部分原因是在1970年中旬,搜尋脈衝星已經成了高度計算機化的任務。在普林斯頓,他的第一份工作是建立新的計算機程式碼來模擬高溫等離子體中雜質的行為。當他和泰勒因發現雙脈衝星而獲得1993年諾貝爾物理學獎時,赫爾斯已經開闢了一個新領域,成為了熱核聚變建模程式碼的開發者和維護者。

在1993年的諾貝爾官方傳記中,赫爾斯對自己的職業生涯充滿樂觀。他寫道:“我對科學的興趣從來都不是追求事業本身,而是我對‘世界如何運作’的個人迷戀。”然而,儘管說法如此——以及許多諾貝爾獎後的機會,包括德克薩斯大學達拉斯分校的客座教授職位——我們很難不把赫爾斯的職業路徑看作對學者早期研究生涯的資助和組織方式的控訴。

近45年前,由於缺乏工作保障,這位未來的諾貝爾獎得主被迫放棄了射電天文學。如今,物理學家的學術職業前景仍然具有高度不確定性。那些不願每隔幾年換一次工作(有時是換一個國家或大陸)的博士後研究人員仍然會發現他們通往終身職位的道路困難重重。赫爾斯和庫爾曼遇到的“雙事業問題”,如今仍在迫使科研夫妻做出艱難的選擇,對女性的職業生涯來說影響尤甚。自20世紀70年代中期以來,諾貝爾委員會對博士生的態度發生了變化——例如,唐娜·斯特里克蘭(Donna Strickland)與傑哈·莫羅(Gérard Mourou)共享了2018年的諾貝爾獎,以表彰她在研究生期間所做的工作。但作為一個物理學家,生活中的許多其他方面都沒有給予斯特里克蘭應有的肯定。

梶田隆章:從中微子到引力波

撰文 | Michael Banks

在過去的半個世紀裡,日本在中微子科學方面一直處於世界領先地位。20世紀80年代,日本物理學家小柴昌俊(Masatoshi Koshiba)在日本岐阜縣(Gifu Prefecture)的鉛鋅礦井下1000米處組織建造了一個巨大的中微子探測器。它被稱為神岡(Kamiokande),是一個周圍環繞著光電倍增管的巨大水箱,用於檢測中微子與水分子中的原子核相互作用時產生的閃光。

小柴昌俊利用該裝置從一個遙遠的超新星爆炸中探測到了中微子,並在此過程中成為中微子天文學的創始人之一。這項工作使他與發現了宇宙中微子的雷蒙德·戴維斯(Raymond Davis)和裡卡爾多·賈科尼(Riccardo Giacconi)分享了2002 年的諾貝爾物理學獎。

被這些幽靈般的粒子所吸引,在小柴昌俊開展他獲得諾貝爾獎的工作之時,還是物理系學生的梶田隆章(Takaaki Kajita)決定在小柴的指導下在東京大學攻讀博士學位。

圖6 中微子研究先驅梶田隆章 | 圖源:ICRR

獲得博士學位後,梶田加入了東京的宇宙射線研究所(ICRR),在利用超級神岡探測器(神岡探測器的繼任者)證明來自地球兩側的電子中微子與μ子中微子之比不同上發揮了關鍵作用。這一發現意味著,這些由宇宙射線與高層大氣中的原子核相互作用時產生的中微子在它們穿過地球時改變了 “味”(flavour),或在穿過地球時 “振盪”,因此一定具有(很小的)質量。

梶田最終因發現中微子振盪而獲得2015年諾貝爾物理學獎。他與亞瑟·麥克唐納(Arthur McDonald)分享了該獎項,後者領導了加拿大薩德伯裡中微子天文臺(SNO)的實驗,該實驗確定了太陽產生的電子中微子在到達地球時有多少會變成μ子中微子或τ子中微子。SNO的資料證實,大約三分之二的太陽電子中微子在到達地球時會發生味變。

然而在2008年,早在梶田獲得諾貝爾獎之前,他大膽地做出了改變研究領域的決定。“經過多年的中微子研究,我想做一些重要而令人興奮的新事情,” 梶田告訴《物理世界》。“幸運的是,我們研究所一直在計劃一個引力波專案,作為繼超級神岡之後的下一個重大專案。” 這個設施就是KAGRA引力波天文臺,它建在超級神岡附近的地下200米處。

梶田於2008年成為ICRR的主任,並在獲得資助和建設KAGRA方面發揮了重要作用。本質上來講,KAGRA就是一個巨大的干涉儀,鐳射束在其中被分成兩束,併發射到兩個3公里長的臂裡,始建於2010年,於2020年正式投入使用。KAGRA預計將於明年加入搜尋引力波的大部隊,梶田將擔任該專案的首席研究員。

圖7 隧道視角:梶田隆章因其在中微子方面的工作獲得了2015年諾貝爾獎,但現已轉換了領域,成功領導了KAGRA引力波天文臺的建設,該天文臺於2020年執行 | 圖源:ICRR

除了改變研究領域,對梶田來說,科學不止一面。他於2017年成為日本科學理事會(SCJ)的成員,其作用是就某些問題向政府和更廣泛的社會提出建議,現年62歲的梶田去年被其他SCJ成員提名為理事會主席。“我不知道為什麼他們中的許多人都投票給我,”梶田承認。“但我猜諾貝爾獎對投票有一定的影響!”

梶田說他加入SCJ是為了向公眾宣傳基礎科學的重要性,他認為這與從事科學研究本身一樣重要。“科學已經變得非常重要了,因為它決定了社會的方向,甚至是地球的未來,”他說:“物理學顯然是科學的重要組成部分之一。我希望物理學家也能把時間花在科學政策和其他此類活動上。”

▲ 本文為 Physics World 專欄的第50篇文章。

版權宣告

原文標題為“Life beyond the Nobel”,首發於2021年11月出版的Physics World ,英國物理學會出版社授權《知識分子》翻譯。未經授權的翻譯是侵權行為,版權方將保留追究法律責任的權利。登陸 Physics World,關注日常全球科學新聞、熱點報道和評論。Physics World 幫助學界與產業界的研究人員走在世界重大科研突破與跨學科研究的前沿。

原文連結

https://physicsworld.com/a/life-beyond-the-nobel-why-physicists-love-to-leave-the-herd/

作者簡介

Matin Durrani為《物理世界》主編,郵箱是[email protected]。Laura Hiscott為《物理世界》的評論和職業版編輯。Margaret Harris是《物理世界》的網站編輯。Michael Banks是《物理世界》新聞編輯。

”

參考文獻:

1. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0031916362913690