J.D.塞林格寫過一個短篇小說《逮香蕉魚的最佳日子》,發表在1948年1月31日的《紐約客》雜誌上。結尾裡有這麼一句:“接著他走過去在空著的那張單人床上坐下,看了看那個姑娘,把槍對準,開了一槍,子彈穿過了他右側的太陽穴。”這個句子令時任主編哈羅德·羅斯心頭一顫,他當即決定與這個時年29歲的年輕人簽下合約,約定他今後所有的短篇小說,該雜誌都有優先選擇權。

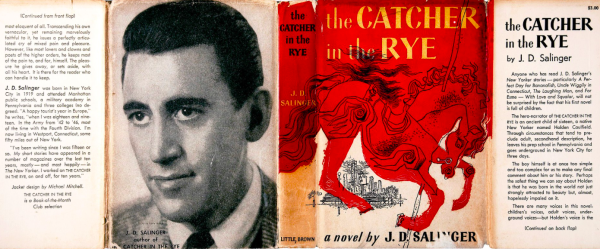

事實證明了《紐約客》的眼光。1951年7月16日,《麥田裡的守望者》橫空出世。“你要是真想聽我講,你想要知道的第一件事可能是我在什麼地方出生,我倒楣的童年是怎樣度過,我父母在生我之前幹些什麼,以及諸如此類的大衛·科波菲爾式廢話,可我老實告訴你,我無意告訴你這一切。”從第一句開始,小說就為美國文學帶來了一種全新的聲音,並迅速吸引了大批崇拜者。大導演伍迪·艾倫說:“讀《麥田裡的守望者》是一種純粹的享受。作者的責任是要款待讀者,塞林格不負眾望,從小說第一句開始就讓你無比輕鬆。”

塞林格卻是寫得並不輕鬆。開始寫《麥田裡的守望者》時,他是一名軍人。他在1942年選擇主動參軍,而且接受了空軍訓練和反間諜訓練,雖然他天生厭惡戰爭,少時就因親如家人的一戶奧地利猶太人1930年代死於集中營對戰爭深惡痛絕。期間,他只要有時間,只要能找到一個空著的戰壕,就一直在寫。甚至開著吉普的時候,他也帶著一臺打字機。他的一名戰友回憶說,在他所處的那個區域遭遇襲擊的時候,他還蜷在桌子下飛快地打字。他所在的盟軍部隊在諾曼底登陸第一天參加了猶他海灘血戰,死傷慘重。而他帶著小說前六章的手稿,挺過了使戰士們雙足潰爛的“狐狸洞”裡的冰冷稀泥和槍林彈雨,倖存了下來。殘酷的戰爭給他留下了永久的精神創傷,他主動要求住院治療。這期間,他曾去巴黎拜訪海明威,後者對他的才華大加讚賞。他與一位受過他審訊的法國女醫生結了婚,但不久就離掉了。無論如何,塞林格都拒絕因病提前退役,一直堅持到榮退。他的女兒瑪格麗特回憶說,父親收藏著自己的軍功章,他一直活得像一個軍人。

他也像軍人守護榮譽一樣守護著這本書稿。退役後,塞林格一邊克服戰爭創傷,一邊繼續寫《麥田裡的守望者》,包括戰前戰中陸續完成的工作,這本書花了他整整十年。小說出版後,美國學生一時間競相模仿小說主人公霍爾頓、學他的言語動作。其中也或許包括日後成為大作家的菲利普·羅斯,至少他目睹了這一出版盛事。時隔23年,亦即1974年,他寫道:大學生對塞林格作品的響應,說明他比任何人都更貼近時代,並且捕捉到了那時正在自我與文化之間發生著的具有重要意義的鬥爭。塞林格也是因為小說中體現的反叛精神,被認為是美國“垮掉的一代”的精神領袖。畢竟在凱魯亞克寫出《在路上》的六年前,他就已經用這部小說狠狠地戳了一下既有體制的脊樑;畢竟在“垮掉的一代”憤起前,那個叫霍爾頓的“麥田守望者”就已經完美地詮釋了“垮掉”的精髓。

彼時的教師和家長,自然是無暇預測這本書的文學史價值。除了極少數認為這是“異乎尋常的、才華橫溢的處女作”外,絕大多數都認為這本書充滿了逃學、吸菸、喝酒、性和髒話,離經叛道,它被當時美國的很多學校都列為禁書,也就不足為怪了。何況發生於上世紀八十年代初的幾起兇殺案件,還與它脫不了干係呢。1980年12月8日,查普曼在槍殺歌星約翰·列儂後,居然坐在馬路上讀《麥田裡的守望者》,他甚至在法庭上朗誦書中的經典語句,並解釋稱射殺列儂,是為保護他的純真。隨後一年,在刺殺里根總統的小欣克利的行李箱裡,人們同樣發現了一本翻爛了的《麥田裡的守望者》。如此種種,只能從一個側面證明小說產生了很大的影響,同時又推波助瀾,使得小說產生了更大的影響。

12年後,《麥田裡的守望者》漂洋過海來到了中國。當時,這部小說還只是以黃皮書的形式出版。小說真正被中國讀者熟識,卻是在20年後。那年,灕江出版社推出了後來廣為人知的施鹹榮譯本。類似“一個成熟男子的標誌是他願意為某種事業卑賤地活著”這樣的塞氏語句,被幾代人記取流傳。音樂人高曉松給自己的公司取名為“麥田音樂”;歌手王菲唱過林夕寫的《守望麥田》;大張偉坦言是這部小說造就了今日的他。這部小說更是影響,並造就了許多作家的創作。蘇童坦言:“塞林格是我最痴迷的作家”;評論家謝有順表示,當年徐星、劉索拉的寫作之所以風靡一時,主要得力於模仿塞林格式的語言和敘事方式;而評論家止庵直言,如果沒有塞林格,就沒有王朔,也沒有王小波。

如今,這部一度被認定為“禁書”的小說,已是公認的美國現代文學經典,全球銷量超過6000萬冊。而“麥田”也已經成了一種文化符號,刻在了一代代人的青春記憶裡,他們心中銘記的,也定然還有謎一樣的塞林格。《麥田裡的守望者》出版次年,他就用並不豐厚的稿酬在不通水電的新罕布什爾州康沃爾山鄉買了一棟“形同廢墟”的老宅,算是踐行了小說裡霍爾頓“用自己的錢蓋一座小木屋”的夢想。又是過了一年,他搬進了這座小木屋。這年秋天,塞林格結識了一些當地青少年,並允許其中一位女中學生對自己進行採訪。他以為採訪將發表在當地報紙的高中頁上,結果文章作為專題發表在社論版上。他覺得上了當,毅然斷絕了與那些青少年的交往,並且在自己住所的周圍建起六尺半高的圍欄。

此後,塞林格很少向新聞界發表講話,發表的作品也越來越少,很快就完全停止。他最後出版的作品是《哈普沃茲16,1924》,這是一部長約2.5萬字的短篇小說,佔據了1965年6月19日的《紐約客》整18頁的篇幅。與此同時,他的小說《康涅狄格州的維格利大叔》被改編成了電影《一廂情願》,這部電影如此糟糕,以至於塞林格再也不願意出售電影版權,即使連大導演斯皮爾伯格改編《麥田裡的守望者》的請求也未能倖免。此後,無論是電視、電影還是舞臺劇,他都拒絕轉讓版權,即便是出版相關有聲讀物,也一律不同意。

然而越是如此,塞林格就越是受關注。尤其是在1961年登上《時代》雜誌封面之後,跑到小鎮上找他的記者越來越多。不過對他來說,他必須要像母雞保護小雞一樣保護自己的隱私。為此不惜與人頻頻打官司。這著實讓“塞林格迷們”費腦筋。要知道,和所有渴望出人頭地的寫作者一樣,他年輕時也是一門心思想出名。塞林格1919年1月1日出生於紐約一個猶太商人之家,少年時代在幾所預科學校學習,後到一所軍事學院寄宿。他雖然從小聰慧,在學業上卻是平淡無奇。18歲時,他被父親派到歐洲,學習進口乾酪、火腿的業務,但他的興趣顯然在歐洲藝術上。回到美國後,他上過兩所大學,均未畢業。他愛上了劇作家尤金·奧尼爾的千金,而她卻嫁給了足夠當她父親的卓別林。直到就讀於哥倫比亞大學夜校部時,他的才華被良師發掘。期間,他誇耀自己的文學才華和抱負,並寫信給《故事》雜誌的編輯炫耀。但成功一旦來臨,便很快對他失去了吸引力。他告訴《星期六評論》的編輯,他已經“膩味”了印在《麥田裡的守望者》封皮上的自己的照片,要求在隨後的版本中刪除,還命令經紀人燒掉所有粉絲的信件。

雖然如此,塞林格還是於1953年出版了小說集《九故事》,以文學批評家馬爾科姆·布拉德伯利的評斷,如果說《麥田裡的守望者》“反映的是在一個充滿爾虞我詐、虛偽和壓制的世界裡主人公想拼力追溯責任的起源、作出超越阻隔和區別的嘗試,”那麼《九故事》則是“把兒童的世界看成是真實的世界,而成人的世界則只是一個正從內部毀壞的、把人類之愛永遠犧牲於卑劣的骯髒處所”。此後,塞林格還分別於1961年、1963年出版了《弗蘭妮和祖伊》和《抬高木樑:木匠們;西摩:小傳》。這兩部頗具神秘主義色彩的小說,很是挑戰讀者腦力。

彷彿《麥田裡的守望者》裡那個養金魚的小孩——霍爾頓的小說家哥哥D.B.寫的“故事動人極了,簡直要了我的命”的短篇小說《秘密金魚》裡的主人公,他怎麼樣都不肯讓人看他的金魚,因為那魚是他自己花錢買的,隱居後的塞林格也是,有傳聞,他寫下了海量著作,卻拒絕發表,不給任何人看。

“塞林格迷”們自然也特別關注,塞林格是否還寫了其他作品。在沒有任何實證的情況下,各種說法亦是層出不窮:他後來一直到死都沒寫過一個字;他就像斯蒂芬·金小說《閃靈》中的那個作家一樣反覆寫著相同的句子;他還像果戈理臨終前那樣大量寫作,隨後就付之一炬。見證人的敘述多少給了人們一些希望。在出版於1998年的回憶錄《我曾是塞林格的情人》中披露和塞林格在上世紀70年代持續10個月的情緣的女作家喬伊斯·梅納德就曾見到整架整架的筆記本,裡面記錄了他精心構築的龐大而古怪的格拉斯家族的故事,她相信塞林格至少有兩本新小說鎖在一個保險櫃裡。瑪格麗特說,塞林格對他的文稿建立了一套精密的歸檔體系。紅色標記表明這本書可以按目前的樣子不做修改發行,藍色標記表明這份手稿必須再經過編輯。她的記述也從一個側面暗示了塞林格可能還有未發表的作品。塞林格卻似乎只求不發表任何東西所帶來的“絕佳的安寧”,他無視一些學者的“懇求”:“請您向我們保證,如果您一直以來真的在寫的話,它們將終有一天印成鉛字——至少在我們有生之年。”在僅有的一次和《紐約時報》記者的簡短對話中,他聲稱“我喜歡寫,我愛寫,可我只為自己寫,純屬自娛”。

是否真是如此,就只有塞林格自己知道了。我們所能知道的是,他花了比大多數人擁抱世界更多的時間和精力去逃避名聲,結果卻是如《紐約時報》評論說的那樣,更是增加了他的名聲。人們紛紛猜想他為何隱遁。有人說塞林格已經“入禪”;有人說這是“江郎才盡”的表現;有人猜測,二戰期間從事的反間諜工作的經歷使他喜愛“潛伏”;有人認為,他故弄玄虛,刻意製造神秘感以形成某種“傳奇”效應;有人揣摩,他是在履行霍爾頓的心願:“一間在某處自己造的小屋,在那裡度過餘生,‘遠離’和別人該死、愚蠢的對話。”;還有人說,是人們對年少輕狂的考爾菲德的誤讀,在某種程度上導致了塞林格的內疚。他的“拒絕”,是為了避免再次誤讀以及對原作的扭曲。

如此種種,眾說紛紜、莫衷一是。依我看,我們不妨把塞林格的隱遁,看成是一種“守望”的姿態,這是他一生堅守的信念。誠如有評論所說,他的守望正是對人們的一個提醒,提醒著庸常的人們停下來想想自己最初的夢想和信念。無論如何,《麥田裡的守望者》出版70年後的今天,恰是我們閱讀或是重溫這部“青春史詩”的最佳日子。我們不妨一邊讀,一邊自問:當我們青春年少,我們在多少年後是否還能如霍爾頓那樣“守望”自己的夢想?抑或我們早已長大,在日復一日庸常的生活中,我們是否還在“守望”自己的夢想?

來源:澎湃新聞