在過去,稻穀收割完之後,常用的脫粒方法一般有兩種,一是將穀穗平攤在場地上,用一種叫“連枷”的脫粒農具進行拍打;二是手握穗莖,在石塊上,或木板做成的“打穀桶”上用力摔打,使籽實脫落下來。

這兩種動作,在我的家鄉山西平定方言中,叫“殳”,或者叫“殳打”。

殳,別看這個字筆畫簡單,我敢說你未必認識。

那麼,“殳”字怎麼讀?什麼意思?又有什麼來歷呢?

今天咱們就來聊一聊這個熟悉又陌生的字。

“殳”字怎麼讀

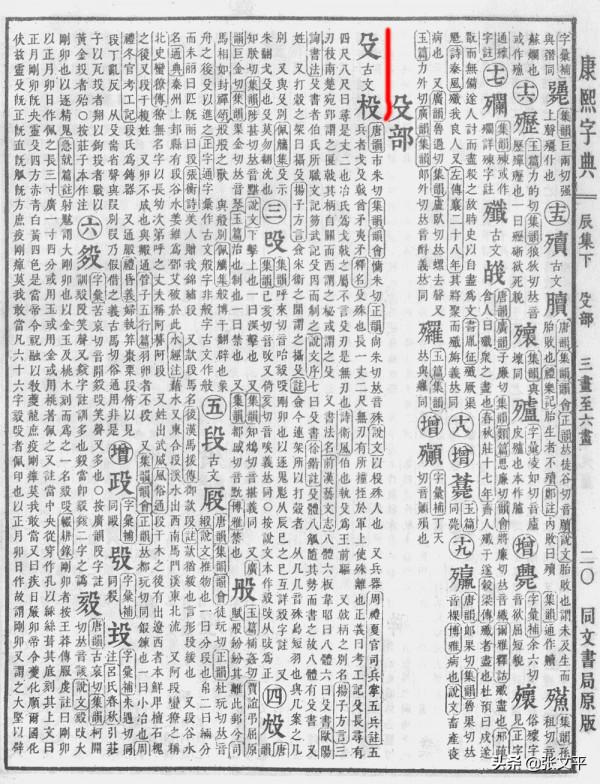

“殳”字的讀音,東漢許慎《說文》和唐本《唐韻》均標註為“市朱切”,宋本《集韻》和元本《韻會》均標註為“慵朱切”,明本《正韻》則更為明確:“尚朱切,音殊。”

《說文》《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》都是古代按韻編排的字書,用各種注音方法,直觀地給單字或注音、或釋義,大致類似今天的《新華字典》。

中國古代沒有拼音,為了幫助人們識字,古人發明了很多注音方法,如讀若法、直音法、反切法等,其中“反切法”的影響最大、使用範圍最廣。

所謂反切,簡單來說,就是把兩個容易識別、極為常見的字,合在一起,第一個字取其聲母,第二個字取其韻母和聲調,然後二者相切,這個生字的讀音就拼出來了。

比如,上文提到的“市朱切”等,就是反切注音法。

“市”的聲母是sh,“朱”字的韻母是u,聲調為平聲,二者相切,拼音為shū(音同“書”)。

“殳”字在現代普通話中,也讀作shū(音同“書”)。

可是一些地方方言,“殳”這個字的讀音,與普通話的區別較大。

比如在山西平定方言中,不但是“殳”這個字,許多在普通話中發shu(音同“書”)音的字,比如“術” “叔” “秫”等,都讀作suok(發音大致同“縮”)。這裡的-k,是塞音韻尾,屬不送氣音,發時無需出聲,只要將舌頭放在準確的位置上,並協助喉嚨把尾音“吃掉”就可以了。

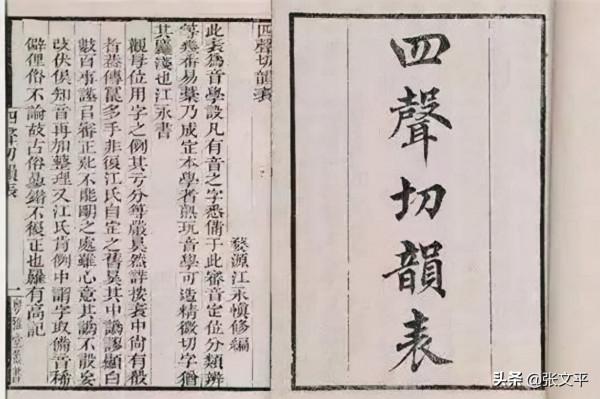

這種急促且短、一發即收的發音方式,在山西方言中極其常見,是為“入聲”。

入聲,是傳統音韻學中一個根深蒂固的術語,要想學好古代漢語,要想寫好古典詩詞,不懂入聲這個概念,怕是不行的。

可是,現代普通話,乃至絕大部分官話方言中,入聲已經消失不見了。官話區的人不經訓練,難以分辨入聲字,所以官話使用者較難判斷唐詩宋詞中的平仄韻律,也就會產生“很多古典詩詞既不合轍押韻,又索然寡味”的錯覺。

“入聲”究竟是什麼?學界爭論較多。

有的學者說它是古漢語的四種聲調(平、上、去、入)之一,但又不像其他聲調那樣以音高作為聲學依據,而是以短促為其主要特徵。

有的學者說它不是一種聲調,而是由於音長較短及收音之不同,這一點與其他三聲是不一樣的,即所謂的“入聲非聲”。

也有學者說它有韻和調兩種內涵,兩種入聲“形影不離”。

對於我們普通讀者來說,大可不必理會這種專業性的學術爭論。我們只要把握住入聲的兩個主要特徵就可以了:一是發音短促,二是塞音結尾。塞音韻尾有三種:[-p]、[-t]、[-k],聽起來有一種急促閉塞的頓挫感。

就是因為這種頓挫感,古代詩人特別喜歡用入聲字做韻腳,作品讀起來就更加鏗鏘有力。

在今天,南方地區的吳語、粵語、贛語、閩語等方言還保留著入聲;北方地區如河北省、山西省、河南省、內蒙古自治區等地的晉方言區還保留入聲;江淮官話、一部分西南官話地區也保留入聲。

“殳”是什麼

《左傳》雲:“國之大事,在祀與戎。”在古代,對於一個國家來說,祭祀與打仗這兩件事是非常重要的。

從古到今,打仗打的都是裝備。特別在冷兵器時代,一支部隊的裝備是否精良,很多時候就是戰爭勝負的決定性因素。

而“殳”,則是先秦時期一種非常重要的實戰武器裝備。儒家經典《周禮》,以及春秋戰國時期的著名軍事著作《司馬法》等典籍都將之列為五兵之首。

所謂“五兵”,是指古代五種兵器,不同的歷史時期,所指不一。

商周時代,車戰盛行,戰車上一般裝備有五種制式武器,是為“車戰五兵”。

這五種車戰兵器,據東漢鄭玄《周禮注》:“五兵者,戈、殳、戟、酋矛、夷矛也。”

《周禮·考工記》也記載了“車之五兵”是戈、殳、戟、酋矛、夷矛(按,夷矛和酋矛是兩種長度不同的矛,夷矛較長),分別插在戰車輿側的固定位置,供甲士臨戰使用。

殳,不僅僅用於車戰,對於步卒來說,同樣也是必不可少的武器裝備。

鄭玄《周禮注》雲:“步卒之五兵,則無夷矛,而有弓矢。”步戰時,殳、戈、戟、矛、弓矢組成戰陣,配合使用,是為“步戰五兵”。

正如《司馬法》所云:“弓矢圍,殳矛守,戈戟助。凡五兵者,當以長圍短,短以救長”,五種步戰兵器的這種裝備方式,是當時一種戰陣組合的需要,具有長短兼備、遠近結合的特點。

至於這五種兵器的器形如何?戈、戟、矛、弓矢皆有實物及其圖形傳世,歷來對這四種兵器的看法基本一致,而殳獨缺如。

由於沒有實物及相關資料,從西漢以來,千百年間,殳為何形,始終不明。

歷朝歷代文獻典籍對古殳的記載也是頗多出入,甚至迥異。

有的文獻說,殳是一種用於撞擊的無刃長柄兵器,即三米來長的棍棒。

如《周禮·夏官·司戈盾》注:“殳如杖,長尋有四尺。”

東漢劉熙《釋名・釋兵》:“殳,殊也。長一丈二尺,無刃,有所撞挃於車上,使殊離也。”

清朝王晫也認為:“殳,即杸也,禮書作八觚形,或曰如杖,長丈二尺而無刃,主於擊。”

也有文獻說,殳是一種有砸擊和刺殺兩種功能的有刃兵器。

如《左傳·昭公二十一年》:“張丐抽殳而下……扶伏而擊之,折軫。”軫,即車軫,古代指車箱底部四周的橫木。能把固定在車底部的車軫擊折,可見殳是一種帶有金屬器頭的重兵器。所以先秦典籍《六韜·軍用篇》有“方首鐵棓” “重十二斤”的記載,棓,讀作bàng(音同“棒”),本意指棍棒,這裡是指方形鐵頭的殳。

另外,《韓非子·外儲說右上》載:“楚王急召太子……太子遂驅車至於茆門……廷理舉殳而擊其馬,敗其駕。”這裡是說廷理(古代官名)用殳刺戮太子的馬,並破壞了他的車駕。

還有文獻說,殳是一種儀仗禮器。

如晉代崔豹《古今注·輿服》:“殳,前驅之器也,以木為之。” 前驅之器,是說古代官吏出行時用作前導的一種儀仗。

《新唐書·儀衛志上》:“元日冬至大朝會……又有殳仗,步甲隊,將軍各一人檢校,殳仗左右廂千人,廂別二百五十人執殳,二百五十人執叉。”這是一種執殳拱衛國君的傳統儀仗形式。

有的文獻甚至說,殳不是兵器,而是一種農具,即今天仍在使用的脫粒工具“連枷”。

西漢《揚子方言》:“僉,宋衛之間謂之攝殳。”晉代郭璞注:“僉,今之連架,所以打穀者。”僉,讀作qiān(音同“前”),西漢時期,宋國、衛國(大致在今天河南、山東一帶),把“僉”叫作“攝殳”,到了晉代,改叫“連架”。

連架,即今之連枷,一種打禾場時用來拍打稻子、麥、豆等農作物的脫粒工具,使用時將其高高舉起,用力打下,週而復始。今天很多地方仍然這麼叫,只是發音略有出入,有的地方叫“連場”,有的地方叫“連篙”,有的地方叫“連蓋”。

近代學者周緯在《中國兵器史》中就認為:“殳之為物,近於農器,出土物為人疑為刈田,或搗稻之物,而不以為兵器。”

殳到底長什麼樣

殳,這種長杆兵器,由於長期沒有實物和詳細的文獻記載,千百年來,其形制一直無法確定。

直到1978年湖北隨縣(今隨州市)曾侯乙墓出土“殳”以後,殳的形制之謎才真正徹底解開了。

曾侯乙墓是一座戰國早期曾國國君墓,共出土禮器、樂器、漆木器、金玉器、兵器、車馬器和竹簡1.5萬餘件,其中出土的青銅文物總量超10噸。

曾侯乙墓出土的殳為青銅材質,從形制上看,大致分為兩種。

一種為有鋒刃殳,共七件。殳首呈三稜尖矛狀,長13.7~17.7釐米不等,鋒刃下接有刺毬或浮雕龍紋的八稜形的銅箍,內中空,用以安裝積竹柄,是為“銳殳”。

一種為無鋒刃殳,共十四件。殳柄兩端裝有銅套,有點像孫大聖手中的“金箍棒”,只是殳首呈八稜筒狀,頂端小,末端大,墓中出土的竹簡稱其為“晉”,是為“晉殳”。

銳殳是實戰武器,用來打仗的。其三稜矛殳首,鋒利異常,既可縱向前刺,又可橫向啄擊,威力無比,宜於車戰。鋒後銅套部位鑄有凹凸不平的浮雕,或者乾脆鑄成遍佈尖刺的刺毬狀,這種處理方式是為了增大打擊力,以便在車戰中可以發揮最大的殺傷力。

晉殳無鋒刃,亦無重型銅箍,砸擊和刺殺效能遠不如有刃殳,不利於實戰,主要用於儀仗和警衛,是一種禮儀用器。

這兩種殳的柄,呈八稜形,當中最粗,兩端略有縮小,通長3.27~3.4米,直徑2.8~3.2釐米,外用絲線纏繞,再髹一層黑漆,黑漆之上還髹一層紅漆,是為“積竹木柲”。

柲,普通話讀作bì(音同“必”),指兵器的柄。這種柲的內芯為八稜形木杆,每個稜面貼有寬約1釐米左右的等長竹片,竹片外用絲線、革帶或藤皮纏緊,再在表面髹紅漆和黑漆。

積竹是古代製作堅固棍杖的一種方法。清朝段玉裁《說文解字注》中說:“凡戈矛柄皆積竹。”這說明古代長柄兵器的把柄大都是用積竹的方法制作的。

我們都知道,竹子的堅固性和柔韌性要比木頭好,但竹子是中空的,用竹子做殳柄,很容易破裂。因此,古人便把竹杖劈成窄條,然後把窄條與木棍捆紮膠合到一起,等於把竹杖變成了實心的,堅固性大為增強。

曾侯乙墓的七件銳殳中,有三件在刃上鑄有“曾侯戉阝之用殳”六字銘文。這個銘文的意義非常重要。在曾侯乙墓發掘之前,雖然殳頻繁出現在文獻中,但由於缺乏有力佐證,考古人士無法明確殳的形制。曾侯乙墓殳的出土,讓人們知道了殳既有有刃的,也有無刃的, 而傳世文獻中記述的只是無刃殳。

其實,早在1955年5月,安徽壽縣蔡侯墓就出土過兩件銅質三稜殳頭,由於當時不知道這就是殳,考古工作者便將其定名為“三稜矛”。直到二十多年以後,見到了曾侯乙墓出土的殳刃上鑄有銘文的“殳”,人們才明白弄錯了,它不是“矛”,而是“殳”。

“殳”字有什麼來頭

說完作為兵器的“殳”,我們再來說一說“殳”這個字。

“殳”字筆畫很少,來頭卻很大,應該是在文字發明之前就產生了。

在中國書法史上,有一種字型叫“殳書”,是古代刻於兵器或觚形物體上的文字。

東漢許慎《說文敘》雲:“秦書有八體:一曰大篆,二曰小篆,三曰刻符,四曰蟲書,五曰摹印,六曰署書,七曰殳書,八曰隸書。”

據《康熙字典》:“殳書者,伯氏所職。文記笏,武記殳,因而制之。”是說古代刻於兵器或觚形物體上的文字叫做殳書,是由伯氏(官員名稱)所掌管的。非軍事的事情記載在笏(用玉、象牙或竹片製成的手板,上面可以記事)上,有關軍事的事情記載在殳上,並制訂了各種規則。

曾侯乙墓出土的殳,刃部銘文“曾侯戉阝之用殳”六字,即為“殳書”,很明顯是篆字,其字形由甲骨文發展而來。

甲骨文中,“殳”字左上部是一個長柄大頭似的器具,右下部是一隻手,會意正在使用這種器具。其字取象,最初可能源於天然的木頭疙瘩。

遠古先民為了防禦野獸侵襲,或者狩獵需要,常常棍不離身,後來又在木棍的一端綁上尖骨或重石,以增強殺傷力,這就是“殳”的雛形。

青銅器發明之後,人們就在柄端安有青銅殳頭,稱為“首”,用來砸擊和刺殺。在柄尾安裝一個細長的銅帽,稱為“鐏”,起保護作用的同時也可以使柄尾直接插地豎置。

春秋戰國時代,諸侯爭霸,車戰盛行,青銅和鐵製的殳,成為了當時極其重要的實戰兵器,其威力在戰鬥中十分巨大。

到了漢代,隨著車戰的消亡和長兵器的縮短,殳已不在“五兵”之列。如《穀梁傳・魯莊公二十五年》晉範寧注:“五兵,矛、戟、鉞、弓矢。”《漢書・吾丘壽王傳》顏師古注曰: “五兵,謂矛、戟、弓、劍、戈。”

但是,出於對這種古老兵器的崇拜,殳又被作為祭祀或慶典時儀仗之用,而負責率領“殳”儀仗隊的官員,便以“殳”作為姓氏,今殳氏族人主要分佈在江浙滬一帶。

春秋時代的文獻中常提到“殳”。《詩經・衛風・伯兮》:“伯兮朅兮,邦之桀兮。伯也執殳,為王前驅。”

這是一首流行於衛宣公時期的民歌,衛宣公在位時間為公元前718~700年,說明殳的出現,可以早到春秋前期的公元前八世紀末葉。

這首詩的大意是講一位女子因思念自己的丈夫常年在外,而無心梳妝打扮自己。上文所引兩句,是說她誇自己的丈夫長得高大威猛,是國家的俊傑,經常“執殳為王前驅”,拿著殳為國王出行開路,威風得很。

“殳”在晉方言中是什麼意思

據一些考古專家統計,我國已出土的春秋戰國時期的古殳(三稜矛),最多不過十餘件,相比於其他兵器來說,其出土數量實在太少了。

這究竟是何問題?其實,《詩經・衛風・伯兮》這首詩已經給了很好的解釋了。

正如詩中所說,這種兵器主要是王公侯伯的近衛所執,非一般兵士所能持,加之周、楚大墓發掘不多,故殳出土甚少。

雖然殳這種兵器早就湮滅於歷史塵埃之中了,且不為世人所知,但“殳”作為一個口頭常用語,數千年來,一直保留於晉方言中,實在不能不說是一個奇蹟。

在今天的晉方言中,“殳”是一個極其常用動詞,如文章開頭所說的那樣,其主要意思是“摔打”。但是在不同的語言環境中,殳字還可以表達出其他一些意思,如擊打、殺死、投擲等,進而引申出“歷練、鍛鍊”等意思。

這與東漢許慎《說文》中對“殳”解釋有一定的關聯性。

《說文》:“殳,以杸殊人也。”是說車兵在戰鬥中,發現某物或人要撞擊兵車,就用殳將其阻擋,或推開,或直接殺死。

杸,讀作shū(音同“書”),是殳字的異寫。《說文》解釋為“軍中士所持殳也”,許慎似乎是把“殳”理解為動詞,“杸”才是名詞。

在今天,兩個山西人吵架急了眼,往往會說:“你別招惹我啊,小心一刮殳死你。”就是給你一個耳刮的意思。

由此,在晉方言中,殳表示抽打。比如犁地時,牛走得慢要殳它幾鞭子,它“哞”一聲,仰幾下頭就快了;孩子做了錯事,或者不好好寫作業,就拿玉茭杆子往屁股上殳幾下。

殳,有時候又表示“甩、拋擲”。填補房子縫隙時,所用的爛泥不能扶,得用力往牆上殳;形容一個人臉皮厚,常會說“屎殳到臉上也不嫌醜。”

正如用連枷打稻穀一樣,殳打是一種週而復始的“鍛打”,從而引申出“歷練、鍛鍊”的意思。山西人常說:“孩子剛畢業,要到社會上多殳打殳打。”或者說“殳砍殳砍”,都是闖蕩鍛鍊、經見世面的意思。

在漢語中,“殳”作邊旁的字,大多含有“擊殺、驅使、敲打”之義。

比如殺,繁體字是“殺”,殺戮也。

芟,音shān(音同“山”),從殳從草,割草也。

段,是“鍛”和“碫”的本字,甲骨文字形如持物在山崖下捶打礦石。

毆,捶擊物也,從殳區聲。毆打、擊打的意思。

役,戍邊也。勞役、兵役、奴役等詞彙,都是拿殳逼迫。

設,施陳也,從言從殳。殳,使人也,驅使人的意思。

投,擿也,從手從殳。擿,古同“擲”,投擲的意思。

毀,缺也,可能是指陶器被打破缺口。(張文平)