人口紅利的消退(老齡化與少子化)是中國乃至全球經濟增長面臨的長期、剛性約束。歷史上,戰爭、饑荒、病菌和自然災害等是影響人口數量與結構變化的重要因素。二戰後的和

平發展與技術進步使人類在很大程度上克服了各類“生存危機”,平均預期壽命顯著提升。隨著戰後“嬰兒潮”一代漸漸步入老齡化,曾經的人口紅利轉變為“人口負債”,這對經濟增長和大類資產價格有深刻含義。

中國的人口紅利“來的快,去的也快”。在中國居民資產配置結構中,房地產尤為重要。西方國家近百年的經驗顯示,房價與人口紅利(生產者/消費者,即勞動年齡人口/非勞動年齡人口)總體呈正相關關係。美國、日本、韓國、德國、英國、法國的特徵事實顯示:房地產價格的快速上漲主要發生在人口紅利(生產者/消費者)的上升期;地產價格的主要下跌期一般對應人口紅利的衰退期(生產者/消費者下降);在人口紅利達峰期前後,房地產價格往往會出現調整與波動。典型的是日本90年代、70年代,美國2008年前後,德國2000年前後。人口結構轉折對住房的負面影響並不完全是直接需求導致的,勞動人口結構的轉折達峰對應的往往是經濟中債務風險、經濟增長邏輯的轉變,這導致房地產下跌力量的集中釋放。

我們參考BIS的模型估算了未來30年勞動人口結構變化對房地產價格的影響。我們的模型結果顯示,生產者對消費者的比值每下滑1%,實際房地產價格會下滑0.55%。中國到2030年,生產者/消費者比值的下降會使實際房地產價格下降約6.71%,到2050年,會使實際房地產價格下降約20.1%。下降幅度高於英美法等國,僅次於韓國。在其他因素不變的條件下,下降6%意味著實際房價在2030年將回到2016年的水平,下降20%意味著實際房價在2050年將回到2007年的水平。

人口結構是影響居民部門資產配置的重要因子,人口紅利的衰退往往意味著房地產配置價值的下降。美國、日本、德國、英國的特徵事實均顯示居民部門對地產的配置比重總體上與勞動年齡人口比重正相關。中國家庭配置房地產的比重已出現下降,2019年中國家庭房地產的配置比重為70.71%,相比2017年降低了三個百分點。中國勞動人口比重下行意味家庭部門需要進行總資產的再配置,我們的估算顯示典型的中國家庭需將總資產中的20.71%(約23.7萬元)從房地產市場中剝離進行再投資,加總到宏觀層面意味著全國當下共有約117.12萬億的資產總量需重新調整,否則將可能面臨資產消融的風險。

2020年疫情以來美國、英國、德國等國地產價格的上漲已嚴重偏離人口基本面因素。2020年美國生產者/消費者已降至2以下,對應的撫養比已上升至50%以上。參考美國的房價歷史,每一輪人口紅利進入人口負債的轉換時期都對應了房地產價格的調整。第五次康波週期以來,金融條件的國際擴散導致全球房地產價格同步性增強,非同步性衰弱,風向標就是美國地產市場,當美國的金融條件發生變化或逆轉,房價風險將傳導至中國市場,這意味中國需要先於美國控制住房價及衍生風險。

目錄:

一、前言:人口構成地產的長期趨勢

人口是地產的長背景

房地產中的關鍵人群:勞動人口與生產者/消費者

人口、地產價格與地產配置

二、人口與地產價格:逃不開的人口週期

人口與地產價格的100年特徵事實

美國:繁榮與蕭條——典型的研究物件

日本:人口、政策與房價——衰退的參考

韓國:相似的地產與人口政策

德法英歐洲三國的經驗

中國人口-地產的演變

三、從人口看未來30年房地產價格

拆解消費者人口群體,未來與歷史有何不同

人口變化帶來的房地產價格變化估算

四、人口與地產配置的長趨勢

從生命週期角度出發理解個體房地產的投資

從個體到宏觀:需求流入量大於流出量

美國、日本、德國、英國的配置變化

中國房地產再配置的估算

參考文獻

一、前言:人口構成地產的長期趨勢

人口是地產的長背景

相比於其他經濟因素,人口如草灰蛇線,隱於不言,細入無間,暗藏於經濟的變動中。人口及其相對結構是一個慢變數,但其對資產的影響並不是慢速線性外推的(彭文生,2013),人口結構中蘊含著經濟增長、風險、債務等宏觀經濟力量往往會在人口轉折期突然釋放,資產價格的波動放大。

作為大類資產的一種,地產的特殊屬性和地位來源於其與金融系統的密切聯絡,從地產的分析視角出發,雖然中短期的流動性、土地波動往往會在一定期間內掩蓋長期的趨勢,但人口變遷是難以改變的趨勢性力量,塑造了房地產長期的格局。地產的週期變化本身就與人口密切相關。20世紀30年代,庫茲涅茨週期的發現就源於美國人口的波動與變化,人口的增長會催生“人口敏感型投資”(Kuznets,1930),包括建築、水泥等,這影響總供給擴張的速度,而人口也構成經濟需求的底層力量,如此觸發經濟、地產的週期性波動。

房地產中的關鍵人群:勞動人口與生產者/消費者

對於地產而言,關鍵的人群是勞動年齡人口,我們關注的核心人口統計指標是生產者對消費者比值。

勞動年齡人口,一般是指15-64歲之間的人口組。把年齡在15-64歲之間的人口定義為生產者(也稱為撫養者),把年齡在15歲以下以及65歲以上的人口定義為消費者(也稱為被撫養者),生產者/消費者的比值越高,意味社會生產力越高,撫養負擔更小,人口紅利越明顯,反之,生產者/消費者的比值越低,則意味著人口紅利越少。從二戰後各個國家的經驗來看,生產者/消費者低於2往往形成人口負擔,因為此時人口撫養比將超過50%。

老齡化、撫養比上升反映的是生產者/消費者比值下降的另一面。人口及結構的動態變化過程可類比為“年齡移民”,隨著時間的推移,兒童、少年成長並“移民”成中青年,中青年人口“移民”成老年人口,反映了年輕人口減少而老齡人口比例相應增長的動態過程(魏下海,2015)。因此,利用生產者/消費者可以將人口結構變化中的問題統一起來。

人口、地產價格與地產配置

放在長週期來看,人口總量很重要,但人口結構尤其是結構的變化對房地產更加重要。因為並不是所有的人口群組都對房地產市場產生作用。

為什麼關注勞動年齡人口?勞動年齡人口是經濟生產的主力,也是房地產需求的主力。相比於處於工作年齡段的人而言,人口經濟學中的消費者(被撫養人)會對勞動生產率、資本形成和儲蓄率產生負面影響(Choudhry等,2016)。勞動年齡人口會直接及間接地作用於地產的價格及需求。

一是直接形成住房的需求力量。人口進入適齡購房階段會直接形成房地產的需求力量,當嬰兒潮人口集中進入住房市場的時期更加明顯,生產者/消費者比重抬升,推動住房需求、價格提高,引導居民資金流入房地產。生產者人口比重下行則會引起有效需求人口相對減少,降低住房總需求,歷史上表現為房地產價格中樞下降,也就是資產消融(Asset meltdown hypothesis)。

二是透過構成經濟增長的力量,間接影響房地產市場。當社會的人口結構處在最富有生產性的人口紅利期時,能夠提供充足的勞動力供給,帶動生產超過需求,形成人口紅利經濟。人口紅利期的典型特徵是,生產者對消費者比值上升,儲蓄上升,勞動年齡人口是儲蓄的高峰期,勞動人口是主要的掙麵包家庭(Salary-Earning Households),65歲以上的人口是動用儲蓄的負儲蓄家庭(Dis-saving Households)。儲蓄提高,人口紅利期的投資率也更高,高儲蓄率為經濟增長提供了額外的源泉,對地產價格、銷售與建設形成支撐,歷史上的房價上升也主要發生在資金寬鬆,經濟快速增長的時期。

三是最終影響房地產的配置比重。從生命週期的角度看,個體在青年中年階段達到房地產購買需求的最高點,反映在宏觀層面,生產者/消費者比值越高,投資地產的力量越大,形成房地產配置的週期性高峰。投資風險偏好角度看,中青年人口比例的提升拉高了投資者整體群體的風險偏好,推動房地產的配置。隨著生產者/消費者比值下降,需求、價格的長期走弱,住房市場中需求流出超過流入,居民部門配置房地產的比重也將回落。

二、人口與地產價格:逃不開的人口週期

人口與地產價格的100年特徵事實

在過去100年中,隨著勞動人口結構調整轉換,房地產價格也產生週期性質的變化。總結美國100年來的人口-房價關係,以及日本、韓國、德國、英國、法國半個世紀的變化,房地產市場的長週期無法逃離人口的作用和影響。我們總結出三項特徵事實。

一是房地產價格的快速上漲主要發生在人口紅利(生產者/消費者)的上升期。雖然細節模式不盡相同,但各國房地產價格的主要上漲期與勞動人口的相對比重之間離不開關係。生產者/消費者比值上升,人口負債程度減弱,人口紅利對經濟增長的收益逐步顯現。生產者對消費者比值一方面反映了居民地產需求的強弱,另一方面也反映了經濟、儲蓄、資金增速的階段性強弱,這形成了對地產價格的支撐。典型的如日本1980年代、歐洲90年代,美國2000年代。

二是地產價格的下跌一般對應人口紅利的下跌期(生產者/消費者下降),生產者/消費者下跌,對應了人口紅利的消退,撫養負擔加重削弱地產需求與經濟的增速。當進入人口負債期,房地產價格也會長期承壓,典型的如美國的60年代,日本2000年以後的時期。

三是在人口紅利達峰期前後,房地產價格波動性提高。典型的是日本90年代,70年代,美國2008年前後,德國2000年前後。人口結構轉折收縮對住房的負面影響並不完全是直接需求導致的,勞動人口結構的轉折達峰對應的往往是經濟中債務風險、經濟增長邏輯的轉變,這導致房地產下跌力量的集中釋放。

圖表1:人口達峰與房價達峰

資料來源:聯合國、OWID、Robert Shiller、WIND、東方證券財富研究

美國:繁榮與蕭條——典型的研究物件

中美人口結構趨勢的共性

在房地產市場中,美國是一個典型的研究物件。美國地產業的典型性在於它經歷了幾輪完整的繁榮-蕭條週期。在人口方面,美國與中國人口結構趨勢的共性也帶來明顯的比較研究價值。美國也在經歷與中國類似的出生率降低、老齡化、勞動人口減少問題。2020年,美國的人口普查顯示,美國總人口約3.3億人,比2010年普查增加了7.4%,10年至20年這十年的人口增速是美國30年代大蕭條以來增速最慢的十年。作為比較,中國2020年人口比2010年增長5.38%,是60年代以來增速最慢的十年。美國出生率低也在降低。2019年美國總和生育率為1.71,中國生育率為1.7,同樣低於世代更替水平2.1。

從勞動年齡人口的增長率來看,相近的嬰兒潮使中美呈現出類似的勞動人口變化週期(Li,2014)。美國中國在20世紀下半葉同樣有兩次顯著的嬰兒潮時期,但美國嬰兒潮提前中國約5至6年左右。美國的第一輪嬰兒潮為1946年至1964年,也是影響最大的嬰兒潮,這一時期,美國生育率最高約3.65,新增人口共約7600萬人,佔今天美國總人口的30%。第二輪嬰兒潮出現在1980年代至90年代初,這一輪嬰兒潮產生的原因是戰後第一批嬰兒潮人口陸續進入生育年齡,因此被稱為回聲潮世代,出生人口和出生率明顯低於上一輪嬰兒潮。美國與中國的勞動人口增速比較接近,近十年來都在同步下行。

與中國不同的是,美國人口結構變化更慢,美國進入老齡化的時間已超過70年,從1959年到2019年,美國老齡化率上升了7.13個百分點,低於高收入國家的一般速度,原因之一是大量的移民流入,但即便如此,美國的生產人口比重也在趨勢性減少。

美國100年人口與價格的共振

傳統上衡量全美城市平均房價的主要是Case-Shiller 房價指數(S&P CoreLogic Case-Shiller National Home Price Index),我們此處採用了時期更長的羅伯特希勒(Robert Shiller)實際房價指數(Shiller,2015)。該資料自1890延續至今,足以反映長週期視角的人口-房價週期關係。

美國房地產價格與人口結構趨勢雖並不完全一致,但房價主要上漲或下跌週期背後均有人口的因素。過去一百年,以生產者/消費者超過2(撫養比低於50%)為標準,美國共出現了三輪人口紅利期,兩輪人口負債期,在人口紅利期,房地產價格均實現了上漲,在人口負債期,房價則明顯承壓下行。

從價格上漲期來看,第一個上漲時期是30年代大蕭條後至二戰後的50年代初,美國人口出現約20年的紅利期,美國實際房價從1932年的低點到1954年的高點上漲約68%。生產者對消費者比值在1929年上漲超過2的閾值,人口負債期轉為人口紅利期,到1941年生產者/消費者值達到最高點2.35。這一時期人口紅利形成的主因是20年代一戰後新生兒增加,而30年代大蕭條之後出生人口減少,在40年代的結果就是生產人口比重相對消費人口比重大幅上升。人口紅利消退的原因是二戰結束後,美國嬰兒潮到來,人口出生率上升,帶來生產者對消費者比值下降。到1950年,美國生產者對消費者比值再次回落至2以下,房地產價格也進入震盪期。

第二個房地產價格主要上漲時期是70年代初至80年代末,這一段時期,美國人口幾乎同步地進入及退出人口紅利期。人口紅利形成主因是戰後嬰兒潮的一代人步入成年,美國的消費者(被撫養者)群體減少,帶動美國房地產需求及價格的上漲,生產者/消費者值的高點出現在1985年,80年代後期,回聲嬰兒潮出現,新生兒增加,生產者/消費者回落,至93年降至最低,不過由於回聲嬰兒潮出生率低於上一輪嬰兒潮,因此並未形成明顯的人口負債。實際房地產價格從1973年的石油危機時期到1989年儲貸危機之前,上漲了27%。

第三個上漲時期是90年代末至至今。人口紅利形成的原因是美國80、90年代回聲嬰兒潮的一代人達到勞動力年齡,形成購房需求,美國經濟增速從2001年起也加快上漲。2006年,美國房價與生產者/消費者比值同步達峰。到2006年,美國房價上漲了約71%。

需要強調的是2020年房地產價格的異常攀升。2020年,美國房地產價格上漲約10.2%,超過了2006年時期的峰值,這一輪上漲雖然也基本處於人口紅利期,但與2006年之前相比,美國生產者/消費者已處於下行期,房價上漲的主因是疫情以來巨量的流動性注入。2020年美國生產者/消費者已降至2以下,對應的撫養比已上升至50%以上。參考美國的房價歷史,每一輪人口紅利進入人口負債的轉換時期都對應了房地產價格的調整。第五次康波週期以來,金融條件的國際擴散導致全球房地產價格同步性增強,非同步性衰弱,風向標就是美國地產市場,當美國的金融條件發生變化或逆轉,房價風險將傳導至中國市場,這意味中國需要先於美國控制住房價及衍生風險。

從價格下跌期來看,兩輪人口負債期分別出現在1900至大蕭條之前,以及50年代至60年代末。1900至1929大蕭條是美國20世紀第一輪主要的房價下跌期,美國的人口背景是處於長期的人口負債期間,雖然20年代美國人口負擔減弱,但直到30年代大蕭條後房地產價格才出現回升。第二輪地產價格長期下跌發生在60年代至70年代,房地產價格下降約12%。此時的美國人口結構是處於20世紀規模最大的人口負債期,生產者/消費者值長期小於2,主因是戰後出生人口增加,撫養負擔加重。導致在地產直接需求上削弱,在經濟增速上1955-1958年GDP增速連續下降,在通脹方面60年代後期由於嬰兒潮引起的消費者人群增加,導致通脹抬升,壓制了的地產實際價格上漲。

圖表2:120年美國人口結構與房地產市場:1900-2020

資料來源:Robert Shiller、聯合國、OWID、WIND、東方證券財富研究

在美國人口結構達峰的轉折期地產價格的震盪加速。最明顯的人口轉折期是1985年和2006年,人口紅利(生產者/消費者)達到階段峰值前後,產生了儲貸危機、次貸危機。但需要強調的是人口並不是刺破美國房地產泡沫的直接激發力量,地產危機出現的背後是債務的積累、風險的擴大與釋放。從人口週期角度看,勞動年齡人口比重相對下降,對應的是人口紅利的衰退,經濟增長邏輯變換,人口紅利時期積累的儲蓄、債務槓桿率上升無法得到經濟的持續支撐,即便不是直接導火索,人口也構成了美國地產危機的底層邏輯。

日本:人口、政策與房價——衰退的參考

日本衰退的參考價值

當論及房地產市場時,由於中日兩國相近的文化背景,日本是經常被拿來討論的物件。以老齡化程度來衡量,日本的人口程序比中國早約30年,2020年中國老齡化率約13.5%,相當於日本90年代初的水平。在90年代後,日本人口中的勞動年齡人口占比開始快速下跌,成為國民經濟衰退、地產價格長期下跌的原因之一。從勞動人口結構演進的角度來看,在中國人口不施加強力干預的情況下,日本人口結構的趨勢很可能反映了中國的未來,以此來看日本的經驗對於中國的地產市場具有很強的參考價值。

日本的嬰兒潮

與中國類似,日本在二戰後有兩輪嬰兒潮。1947年至1949年,是日本的首次新生兒出生率高峰,這一時期的出生人口被稱為“團塊世代”,是日本在整個20世紀出生率的最高點,三年時間出生了800多萬人口,在1947年,日本總和生育率(TFR,Total Fertility Rate)達到了最高值約4.5。在2021年的今天,這一時期的人群已進入70歲左右的高齡。團塊世代對日本經濟和地產的重要性可類比於中國60、70年代嬰兒潮人口之於中國的地位。隨著團塊世代進入生育高峰年齡,日本在70年代(1971-1974年前後)出現第二次嬰兒潮,此後日本出生率也呈現了持續下降的趨勢。

日本地產價格週期70年

日本地產的價格隨著人口結構中生產者對消費者的比值波動,出現了較為典型的兩輪上漲和下行的價格週期。

從地產價格的上漲期來看,主要對應日本人口紅利的快速增長期。第一段房價上漲期出現在60至70年代初,日本實際房地產價格指數上漲超過兩倍。1964年前後日本人口的生產者對消費者比值超過2,由人口負債期轉為人口紅利期,在1970年,日本勞動人口比重達到階段性最高點2.2。這段期間日本人口紅利形成的主因是戰後嬰兒潮團塊世代步入成年,進入勞動力市場並達到購房年齡,直接產生購房需求,同時,日本勞動人口供應增加形成經濟的高速增長期。1955年至1970年,日本年均GDP增速達到9.6%,推動地產的建設、投資上漲,房價形成明顯的上漲預期,與需求形成螺旋共振。

第二個房價快速上漲的時期出現在80年代,並在1990年地產價格達到頂峰。80年代,在上一輪人口紅利下降後,生產者/消費者快速恢復增長,形成了第二輪人口紅利上升期,生產者對消費者比重在1992年達到20世紀的最高點,1990年日本房價達到最高點。80年代是日本人口紅利、經濟高速增長的時期,僅86年至91年,年均GDP增速就達到9.5%,直接需求加上經濟支撐,人口結構對房價形成了極高的支撐力量。

從地產價格的下跌來看,日本兩輪主要的房地產價格下跌期均對應了生產者/消費者比值下跌時期,房地產價格轉入下跌的拐點與人口紅利的拐點基本吻合。

日本第一輪較短的下跌期發生在70年代中後期,日本70年代人口紅利回落,主因是團塊世代進入生育期,引起撫養負擔加重。但房價下跌的直接原因是1973年石油危機爆發,通脹上行,日本貨幣政策收緊,經濟增速下行。但本輪下跌房地產市場能快速恢復的原因之一就是日本勞動人口依然能夠支撐地產需求及價格。

第二輪房價下跌發生在90年代後至今,1992年日本生產者/消費者比值達到2.3的峰值,對應生產者絕對數量約為7119萬人,生產者佔總人口比重隨後以每年約降低0.1%-0.2%的速度持續下降。到2004年,人口進入負債期,房地產的直接需求減弱,經濟增長趨緩,2018年房價已跌回1973年水平。日本房價的長期轉折點均出現在人口結構轉折的2到3年內,並且下跌迅速,日本地產價格、建設與銷售快速下跌有人口的背景因素,也存在日本金融、地產政策錯誤操作的因素,但人口是日本地產長期趨勢的決定因素。

圖表3:70年日本人口結構與房地產市場:1950-2020

韓國:相似的地產與人口政策

韓國版的計劃生育與地產調控

中日韓三國的人口-地產關係非常相似,但梯次演進特徵明顯(王彥軍和張佳睿,2015),日本人口演進最快,在1970年進入老齡化社會,中韓兩國較晚,約在2000年前後進入老齡化社會。

韓國也實施了計劃生育政策以及房地產調控政策,導致韓國的人口-地產關係與中國的接近程度更高。

韓國的生育政策早於中國約十年,50年中後期,朝鮮戰爭結束後,韓國生育率快速提高,1955-1963年迎來嬰兒潮時期,1960年,韓國生育率高達6.2,由於出生人口增多,韓國推出計劃生育政策,鼓勵轉變生育觀念,推廣節育技術,控制人口的過快增長。中國則在1971年開始推行計劃生育政策,晚於韓國十年。到80年代,韓國生育率已下降至世代更替水平的2.1以下,雖然韓國在1996年開始結束生育控制,鼓勵生育,但韓國出生人口未能停止下行,到2020年生育率已跌至1以下。

與中國相比,韓國人口衰退速度更快。韓國2020年人口自然減少3.3萬,總人口的下跌比中國到來的更早,2011年到2020年韓國老齡人口平均年增長率為4.4%,老齡化速度是OECD國家平均值(2.6%)的1.7倍。

韓國同樣實施了較為嚴格的房地產控制政策,但未能完全有效控制房地產價格。韓國70年代推出住房建設計劃,擴大住房供給,80年代推出公租房、廉租房,90年代出臺房地產限價政策,實行住房價格管制,2005年後開始徵收房地產稅,但依然阻擋不了韓國房價的上漲。

韓國人口-地產價格

從人口-地產關係來看,韓國仍處於人口紅利期,撫養負擔小於50%。60年代韓國實施計劃生育政策後,到60年代後期人口負擔開始降低,生產者/消費者比值轉入上升期,1987年,韓國人口結構由人口負債期轉入人口紅利期。80年代是韓國經濟的黃金十年,韓國勞動力供應充足,低工資、低匯率、年均經濟增速超8.5%以上,1998年亞洲金融危機使房價經歷了約三年的波折,地產建設端的波動遠遠大於價格端。韓國的人口紅利拐點早於地產拐點,2014年韓國生產者對消費者比值達到2.76的峰值,地產的建設、銷售情況同期出現了較大的波動,但房地產價格依然在繼續上漲。從人口角度看,疫情以來的房價上漲也已偏離人口的基本面,從韓國地產的建設端來看,2015年之後就已轉入下行。

圖表4:70年韓國人口結構與房地產市場:1950-2020

資料來源:聯合國、韓國國民銀行、CEIC、OWID、WIND、東方證券財富研究

德法英歐洲三國的經驗

德法英歐洲三國的人口-地產關係與中日韓之間最主要的差異是歐洲國家人口進入勞動年齡的時間更滯後,這些國家的房地產市場與25-64歲的勞動人口比重關係更明顯。以25-64歲之間的人口定義為生產者,將25歲以下或65歲以上的人口定義為消費者,在歐洲三國的生產者/消費者上升期,地產價格總體上也處於上升階段。

相比其他發達國家,德國房地產價格漲勢相對平緩,波動也比較低。德國房地產價格在兩個人口紅利上升期出現了較快的上漲。80年代初至95年,德國生產者比重開始上升,尤其是89年兩德統一後,移民湧入,經濟增速上漲,德國地產價格、建設經歷了一輪較快的上漲期。到1996年,德國人口紅利達到頂峰期,房地產價格、建設也形成了階段性的頂點。96年後,德國勞動人口比重下跌,至2008年降至區域性低點,地產價格也下跌了約10%,營建訂單指數下跌了約100%。2008年之後,德國勞動人口比重開始上升,至2016年,德國出現了人口紅利的第二次峰值,此次勞動人口增加主要源自外來移民的進入,提高了生產者與消費者的比值。德國的房地產實際價格在2008年之後房價開始繼續上升。這一時期也是德國近50年地產價格上漲最明顯的階段。

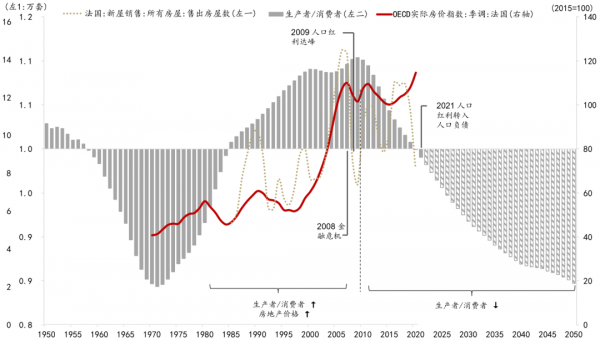

法國與英國的人口週期變化較為接近。兩國在80、90年代生產者人口比重上升,經濟高速增長。法國地產價格上漲的時期是在80年代至2010年前後,這一期間,法國人口勞動人口占比快速提高,到2010年法國生產者/消費者值達到峰值,此後開始下降,法國地產價格的波動也增加,銷售量與價格的背離加深,至2020年,雖然法國地產價格還在上漲,但地產銷售量已降低金融危機時期的水平。英國生產者/消費者在2001年達到最高值1.12,但在這一水平維持了近十年時期,房價在2007年達峰後震盪幅度加大。

圖表5:70年德國人口結構與房地產市場:1950-2020

資料來源:聯合國、德國中央銀行、OWID、WIND、東方證券財富研究

圖表6:70年法國人口結構與房地產市場:1950-2020

圖表7:70年英國人口結構與房地產市場:1950-2020

資料來源:聯合國、OWID、WIND、東方證券財富研究

中國人口-地產的演變

中國人口-地產關係的共性及特性

相比海外的人口與地產演變,中國有共同之處,也有特殊之處。共同之處,一是中國與美國、日本等國家類似,也出現了二戰後的嬰兒潮時期,形成了房地產需求與經濟階段性高增長的力量。二是中國的房價上漲時期總體也對應了人口紅利的增長期,並未跳出一般的特徵事實。

特殊之處,首先是中國房地產的市場化的改革時間晚於需求的增長期,導致兩批嬰兒潮人口集中湧入地產市場,中國房地產市場化改革始於1998年,60年代新生兒人口的住房需求在70年代末已經十分緊張,福利分房無法滿足需求,居民的住房需求釋放被推後十餘年。二是中國透過人口政策只形成了一輪較高的、單峰的人口紅利期。日本、美國、德國等國的生產者/消費者都具有雙峰特徵。

中國90年代末以來的人口紅利,源於自60年代出生人口增長,以及70、80年代的生育控制,勞動力快速增長的同時兒童撫養負擔降低,在2000年後形成了集中型人口紅利。人口紅利本質是跨代際之間的資源轉移。是當代人對未來的負債消費,將本應用來生育的投資改用於當代的生產及消費(陳友華,2005),當期經濟實現了高增長,對房價形成了強支撐,但人口紅利在未來是需要償還的,無法避免地成為人口負債,生育投資的減少意味著中國的人口紅利的衰退會更加猛烈。

圖表8:中國人口結構的單峰特徵

資料來源:聯合國、BIS(國際清算銀行)、OWID、WIND、東方證券財富研究

中國人口與嬰兒潮

中國人口在建國後的60餘年裡快速完成了現代人口轉型(demographic transition),建國後共有三輪出生率明顯上升的嬰兒潮時期,分別是建國初期(1949至1955年前後)、1962年至1973年、1982年至1991年。但就對房地產市場或經濟環境而言,影響及討論更廣的是後兩輪。1962至1973年的嬰兒潮延續約十年,是中國歷史上出生人口最多、對當下經濟影響最大的主力嬰兒潮。這期間生育率超過6,每年出生人口超過2000萬,十年裡中國新增人口約2.6億人。1985至1991年的出生高峰屬於回聲嬰兒潮,這是20世紀中國最後一次的出生人口高峰,1992年後,每年出生人口持續下降。

地產的兩個時間點

從人口角度觀察中國房地產市場,有兩個特殊的時期。第一個時期是1996年前後,中國生產者/消費者的值開始超過2,生產人口上升,撫養負擔下降,這之後中國由人口債務期轉向人口紅利期。這一時期,60年代、70年代的嬰兒潮人口達到勞動年齡旺盛期,勞動年齡人口比重提高,成為經濟高速增長的推動力量,同期也對應形成住房需求的高峰時期。在需求推動及外部環境推動下,1998年,中國開始停止住房分配製度,逐步建立商品房市場。中國房地產市場化改革的時間點與人口結構中人口紅利變化的時間點基本吻合。

第二個時間點是在2011年前後,中國人口紅利到達頂峰,對應生產者/消費者的為2.8,每100個勞動力撫養36名兒童或老人。人口紅利達峰的前十年也是中國房地產價格快速上漲的主要階段,而度過人口紅利高點之後,從總量層面看,中國房地產價格上漲也出現了波動。經濟增速也出現了調整與換擋。

總結海外國家的人口與房地產經驗,中國的人口與房價並未完全跳出現有的經驗規律。但由於中國人口-地產關係的特殊性,房地產市場分配機制晚於人口紅利增長期,兩輪嬰兒潮人口在21世紀初集中進入住房需求市場,導致房地產達峰時間晚於人口達峰時間。

圖表9:中國人口結構與房地產市場:1950-2060

資料來源:聯合國、BIS(國際清算銀行)、OWID、WIND、東方證券財富研究

三、從人口看未來30年房地產價格

拆解消費者人口群體,未來與歷史有何不同

在消費者(非勞動人口)中,有兩組人群:老年人口與兒童。從人口經濟學的角度看,他們是兩組經濟含義完全不同的人群。兒童作為被撫養群體,隨著時間的推移總能成長為勞動人口,歷史上在嬰兒潮出生高峰後,雖然社會的撫養負擔短期內會加重,生產者/消費者比值出現階段性降低,形成人口負債,但兒童為主的人口負債是具有生產性的,總能在未來轉化為人口紅利,所以人口統計學家一般認為人口負債與人口紅利之間能夠相互轉化。

但老年人群體不同,老年人口是無法返老還童再次成為勞動力人口的,隨著時間的流逝,老年人口的人力資本存量會折舊殆盡。老年人口占比提高形成非生產性的人口負債,這種情況下人口負債是很難轉換為人口紅利的。

未來與歷史的人口結構相比,最突出的轉變就是消費者(非勞動力)人群中,老年人口占比上漲。全球的兒童撫養比在1967年達到最高點後,連續下降了半個世紀。到2076年,老年人口撫養比將超過兒童撫養比。未來的50年很難再出現過去50年裡人口負債向人口紅利轉移的現象。

依據聯合國的推演,在未來50年裡,全世界人口的老齡化程度會不斷加深,到2050年,美國65歲以上老年人佔總人口比重將上升到22%,新興市場中,俄羅斯、東歐、韓國等國家和地區到2050年,65歲以上人口所佔比例會超過美歐等發達國家。

對於中國而言,在人口總量層面,中國2020年的總人口為14.12億,預計2030年前後總人口總規模達到峰值的約14.64億。在生產人口比重層面,中國15-64歲的勞動年齡人口數量為9.7億人,佔總人口比約68.6%,比2010年減少了3000萬人,佔比較2010年下降了6個百分點。從2010至今,生產人口比重每年下降約0.4個百分點。2025年之後,60、70年代嬰兒潮人口集中進入退休期,退出勞動年齡人口群體。中國的生產者/消費者值預計將在2030年左右降至2以下,預計到2050年,降至1.48,意味著中國人口的撫養比將達到67%,100名勞動人口須撫養67名老人或兒童。中國的老齡化率2025率達到12.64%,2050年達到20.64%。

圖表10:150年全球人口結構的變化,歷史與未來:1950-2100

人口變化帶來的房地產價格變化估算

未來人口結構的變化對房地產而言,導致的直接後果是價格、需求將會持續承壓。在直接需求上,房地產價格失去人口的直接需求支撐,相對於生產者人群,老年人口對地產的增量需求更弱。老年人口總體上也代表了房地產市場中的出售力量,老年人在步入生命的最終階段後會加速空餘房屋的形成。從國外的間接經濟影響經驗來看,生產者對消費者比值下降,經濟中的生產性力量降低,地產價格會形成波動、震盪。消費者人口群體上升使房地產價格跑輸通貨膨脹率的上漲,房地產的投資價值將會回落。

BIS在2010年藉助全球22個國家約40年的人口與房地產價格資料,分析推算了未來房價的變化程度,他們的研究顯示,老年撫養比(老年人口占勞動人口的比重)上升會對房地產價格產生顯著的負面作用,老年人口撫養比每提高1%,房地產實際價格將降低0.6%。

圖表11:BIS房地產價格的Benchmark model

資料來源:BIS、Takáts, E. (2010). Ageing and asset prices, BIS working paper

BIS透過該模型,結合聯合國對未來50年的人口預測資料,推算了未來人口變化對房價的影響。BIS的預測顯示,到本世紀中葉,人口結構中老年撫養比的加重將使各大經濟體的房價下跌約20%到120%不等,美國下跌約25%,韓國降幅最大約120%,中國的降幅達95.8%。不過由於聯合國人口預測資料的更新,樣本取樣等問題,BIS的估計結果明顯偏高。

我們參考BIS的方法重新進行了模型構建,進行了取樣調整和固定效應修正,以生產者/消費者代替老年撫養比來反映人口結構的變化。我們的模型結果顯示,生產者對消費者的比值每下滑1%,實際房地產價格會下滑0.55%。中國到2050年,生產者/消費者的下降會使實際房地產價格下降約20.1%。下降幅度高於英美法日等國,僅低於韓國。

雖然我們估計的是邊際變化,但這一轉變趨勢也具有足夠的經濟重要性,在其他因素不變的條件下,下降20%意味著實際房價在2050年將回到2007年前後的水平。

圖表12:人口結構變化對房地產價格的衝擊預測:2010-2050

資料來源:聯合國、BIS(國際清算銀行)、OWID、WIND、東方證券財富研究

四、人口與地產配置的長趨勢

從生命週期角度出發理解個體房地產的投資

從生命週期的角度看,典型的個體追求的是其生命週期內一生效用的最大化(Modigliani和Brumberg,1954)。由於收入與消費的不匹配,個人在一生中的儲蓄會經歷先上升,後下降的過程,在不同階段傾向於配置不同型別和風險特徵的資產,並調整風險資產的配置比重(Mankiw 和Weil,1989)。房地產兼具居住和投資意義,總結起來,有幾大因素推動青年、中年時期的勞動人口配置地產。

一是居住需求處於一生中的最高峰。從地產的消費需求看,由於建立家庭的需要,勞動年齡人群的住房配置需求遠高於65歲以上的老年人口,尤其在成年後會有陡峭的房地產購買需求的上升。

二是風險偏好程度更高。從投資需求看,風險規避程度與年齡結構直接相關,不同年齡段人群的風險容忍程度不同。投資地產的伴隨著高槓杆債務負擔,而中青年勞動人口的風險偏好水平更高(相比老齡人群而言),在投資期望中希望獲取的投資報酬也更高,能夠接受更高的風險溢價。

三是處於人力資本、收入上升期,地產供應端的能力比較高。隨著年齡的增長,人力資本整體呈倒U函式,人力資本一般在中年時期最高,在中年之後,收入降低可近似的看作年齡的減函式,勞動收入的降低會進一步削弱地產供應支撐能力。

從個體到宏觀:需求流入量大於流出量

從個體層面加總,反映到宏觀層面,則意味著在房地產價格、地產需求的共振下,居民部門對房地產配置也會與人口結構變化趨勢呈現較高的相關性。

當經濟體面臨出生率驟然提高的衝擊時,其影響將延續到這一代人一生所處的時代階段,當這代人到達工作年齡、適齡購房階段,對房地產住宅的需求處於其一生的最高階段。在宏觀層面構成需求上漲,勞動年齡人口湧入住房市場的程度遠遠超過65歲以上人群離開住房市場的程度,需求流入量大於流出量,推動資產價格和配置結構的上漲,宏觀層面居民部門地產配置比重將上升。反過來,當老齡化程度上升,勞動年齡人口比重下降,房地產市場中流出的人口大於流入的人口,表現為地產需求及資產配置比重的回落。

美國、日本、德國、英國的配置變化

從1960年代至今,美國家庭部門對地產的配置比重總體上與勞動年齡人口比重正相關,並且地產配置比例的波動大於人口的波動幅度。美國居民部門配置房地產有兩次高峰,第一個時期為80年代,另一個時期為2007年之前。兩輪高峰對應了美國人口紅利期間房價、需求的高峰。

2008年金融危機後,美國居民的地產配置趨勢與地產價格出現分離。2020年,地產約佔美國居民部門資產總量的23%左右。雖然美國房地產價格2012年起處於整體抬升的趨勢中,但居民配置房地產的比重依舊在下降。這與美國人口結構勞動人口比重(生產者/消費者)下降相關,美國勞動人口占全國人口比重在2010年之後開始下降。站在當下看未來,美國未來的勞動人口比重正處於長期下行週期中。

圖表13:美國、日本人口結構與房地產配置

日本人口結構中,勞動人口比重在1992年前後達峰,此後地產的配置佔比隨之下滑,在2008年左右,配置比例出現短期的波動,到目前,日本居民配置地產的比重維持在37%上下。

德國與英國的經驗顯示勞動年齡人群與地產配置比例接近。德國勞動人口比重有兩個高峰,分別在1995年前後和2010年前後。居民重配房地產的高峰也出現在這兩個時期。目前德國家庭部門投資房地產的比重正處於下降週期中。英國勞動人口比重的上升期與房地產配置的上升期基本對應,在2010年後英國勞動人口比重逐漸下降,居民配置房地產的比重金融危機後開始出現震盪。

圖表14:英國、德國人口結構與地產配置

中國房地產再配置的估算

中國的家庭資產研究中,並沒有一般公認的資料顯示地產配置的比重,但存在幾個資料可以提供參考。一是央行2019年10月公佈的城鎮家庭資產調查,顯示住房佔家庭總資產的比重為59.1%。二是社科院的國家資產負債表資料顯示2019年住房資產佔家庭總資產比重為40%。三是廣發銀行聯合西南財經大學釋出的《2018中國城市家庭財富健康報告》顯示,中國家庭住房資產在家庭總資產中佔比77.7%。我們此處使用西南財經大學的中國家庭金融調查中心(CHFS)的資料。該資料顯示2019年,家庭房地產的配置比重為70.71%,典型家庭的平均資產總額為118.53萬元。

圖表15:中國家庭資產房地產配置

資料來源:中國家庭金融調查中心(CHFS);尹志超,仇化和潘學峰.(2021).住房財富對中國城鎮家庭消費的影響. 金融研究(02),114-132;東方證券財富研究

從國外的情形看,日本居民配置房地產的比重經歷長期的下降後約維持在37%,美國家庭配置房地產的比重約為24%,德國為32%,英國為45%左右。

以中國居民房地產配置比重由70.71%降至50%為標準進行估算,典型中國家庭總資產中的20%,約23.7萬元需要從房地產市場中剝離進行再配置。2020年中國第七次人口普查資料顯示,中國共有家庭49416萬戶,依據中國家庭數量在加總至總量層面,意味著全國當下共有約117.12萬億的資產總量需進行再配置,否則將可能面臨資產消融的可能。

站在人口角度,中國房地產無法避免的存在下行壓力。CHFS的資料顯示2019年中國家庭配置房地產的比重已出現下降,相比2017年降低了三個百分點。人口是難以逆轉的趨勢力量,過去十餘年的重倉配置使購房人群獲得了巨量的財富增值效應。而資產配置的路徑依賴往往會導致投資行為調整的滯後,理論上居民資金從地產中抽離是一個緩慢釋放調節的過程,但國外的經驗顯示房地產配置的調整往往是源自債務風險的突然釋放,表現為資產消融(Asset Meltdown)的形式,由於中國的人口紅利下滑迅猛、人口負債延續期長,房價的波動將會影響未來30年以上的居民財富效應。

需要強調的是人口也並非決定房地產的唯一力量,人均GDP的提高能夠對沖勞動人口占比收縮的負面作用。人口轉型倒逼經濟增長方式轉變,提供全新的經濟增長源泉拉動人均GDP增速上行與老齡化加速下行之間是關於一場時間的競賽,取勝方不僅決定了房價,也決定了中國未來三十年的經濟。

END

邵宇為東方證券首席經濟學家、總裁助理,陳達飛為東方證券宏觀研究員、財富研究中心總經理,趙宇為東方證券財富研究中心博士後研究員。

[1] Choudhry, M. T., Marelli, E., & Signorelli, M. (2016). Age dependency and labour productivity divergence. Applied Economics, 48(50), 4823-4845

[2] Li, H. (2014). The effects of demographics on the real estate market in the United States and China.

[3] Mankiw, N. G., & Weil, D. N. (1989). The baby boom, the baby bust, and the housing market. Regional science and urban economics, 19(2), 235-258.

[4] Modigliani, F., & Brumberg, R. (1954). Utility analysis and the consumption function: An interpretation of cross-section data. Franco Modigliani, 1(1), 388-436.

[5] Shiller, R. J. (2015). Irrational exuberance. Princeton university press.[6] Takáts, E. (2010). Ageing and asset prices, BIS working paper

[7] Kuznets, S. S. (1930). Secular movements in production and prices. Journal of Political Economy, 79(5), 453-457.

[8] 陳友華.(2005).人口紅利與人口負債:數量界定、經驗觀察與理論思考. 人口研究(06)[9] 彭文生. (2013). 漸行漸遠的紅利:尋找中國新平衡. 社會科學文獻出版社.

[10] 王彥軍和張佳睿.(2015).日韓應對人口老齡化對策的經驗及啟示.人口學刊(06),76-84.

[11] 魏下海. (2015). 人口經濟學. 科學出版社.

[12] 尹志超,仇化和潘學峰.(2021).住房財富對中國城鎮家庭消費的影響. 金融研究(02),114-132.

· 近期內容推薦 ·

法律宣告

東方證券股份有限公司經中國證券監督管理委員會批准,已具備證券投資諮詢業務資格。本報告僅供東方證券股份有限公司客戶使用,本公司不會因接收人收到本報告而視其為客戶。

市場有風險,投資需謹慎。本報告所載資訊、意見、推測或觀點僅反映本部門於釋出報告當日的判斷,且不構成對任何人的投資建議,亦非作為或被視為出售或購買證券或其他投資標的的邀請或向人發出邀請。投資者應透過正規渠道獲取產品服務,根據個人風險承受能力評估結果、個人投資目標、財務狀況和需求來判斷是否借鑑、參照報告所載資訊、意見或觀點,獨立作出投資決策並自行承擔相應風險