文 | 新熵,作者|苒一,編輯|伊頁

“如果有人想要犧牲一點點自由換取一點點安全,那麼他既得不到自由,也得不到安全。”

1775年本傑明·富蘭克林寫下這句話時,他一定料想不到,這將成為21世紀大資料時代的警示語錄。

網際網路時代,空前規模的自我披露,或許預示著隱私的消亡、“公”與“私”界限的進一步消逝。

用“急轉直下”形容透明社會中,個人命運被資料掌控的悲劇似乎並不為過。這四個字正是《黑鏡》第三季第一集的標題。

劇中,蕾茜生活在一個只看“評分”的世界中,為了擠進社交明星雲集的婚禮派對,她拼命展示自己的高質量社交生活,向大資料操控者證明自己的“素質”以獲得“高分”。最後卻弄巧成拙,因為發脾氣、衣冠不整等一系列微不足道的過失,一步步被推進監獄。

抽象的劇情不過是現實生活中的一處倒影。網際網路平臺給了人們可以成為公眾人物的機會,但也隨時會因為素人階段的私事而“塌房”。

現代大眾傳媒也曾一度對與“自我披露”並駕齊驅的“窺視”現象予以警醒與批判。《楚門的世界》在一定程度上揭示了作為人之共好的“窺視”,同時也試圖透過楚門的出走表達被窺視者的反抗態度。

但這種程度上的警醒似乎無濟於事。在使用者資料被大規模採集的今天,不得不靠立法來保護個人資訊。

2021年6月10日,十三屆全國人大常委會第二十九會議通過了《資料安全法》,這是我國第一部有關資料安全的專門法律。近期,國家計算機病毒應急處理中心透過網際網路監測發現17款移動應用違反《網路安全法》,涉嫌超範圍採集個人隱私資訊。其中包括《紅布林》《動漫之家》等。

但與此同時,人們對“隱私”二字依舊不敏感,對“自我披露”樂此不疲。《資料安全法》的出臺與運用,給了我們一次重新思考的機會,資訊應用為何失控?個體與社會的邊界到底在哪?我們能夠在多大程度上揭露自己?

01 你的資訊流向何處?

接到媒體記者打來的調查電話時,楚楚一度以為這是個騙子。

“她說我投在智聯招聘上的簡歷被4毛錢一份賣掉了”,楚楚自嘲地笑了笑,“我這一份資訊還貴不過一個棒棒糖。”

如今仔細想來,那段時間收到的“淘寶刷單”“香港、澳門棋牌廣告”之類的簡訊和騷擾電話似乎比往常更多。

「新熵」輾轉聯絡到當時操作此項調查的記者,簡歷販賣背後的利益鏈已經是老生常談的話題,但依然令人觸目驚心,以下是她的自述。

QQ上有特別多販賣資訊的群聊,輸入“智聯”“簡歷”這方面的關鍵詞就能找到,很多群聊很隱蔽,他們以“技術交流”當作掩護,群聊人數幾乎都在200人以上,多的能有1400人。

我在群裡潛了兩天,聯絡到了幾個賣家,他們說求職者投出簡歷的瞬間就能立即提取,這種叫“實時簡歷”,因“轉化率”高,一條大概兩塊錢;已經賣過幾次的“二手簡歷”價值不大,一般3、4毛。

我很好奇他們怎麼做到簡歷的同步獲取,兩個不太有戒備心的賣家透露了一些:有專門偽造各類“許可證”的賣家,透過“假證”在招聘平臺上註冊成功後即可以釋出招聘資訊,最高等級的企業賬號每天能發出2000個招聘貼。

另外,還有人在做下游的“簡歷提取器”,主要是用來大量提取招聘貼中的簡歷,每天可提約3000條。其實這是個很嚇人的資料,簡歷提取數量並沒有一個上限。

招聘平臺官方給出的說法是,企業入駐有至少8道稽核機制,但因為產業鏈條太長無法溯源,其實平臺本身還是有些問題的。報道出來以後,曾引起了一定的關注,也進行過管控,但是現在你去搜索一下,販賣簡歷的群聊依然活躍。

有時候我們只能無奈地承認,面對資料洩露,個人能做的反抗是非常有限的。

在國家尚未出臺相關法律條款時,個人資訊的買賣很瘋狂。畢業於湖北美術學院的鄧玉峰購買了34.6萬人的個人資訊,做了一場名為“秘密”的展覽,來展現這樣的“瘋狂”。

展出的資訊包括姓名、電話、地址、身份證號、銀行卡號及密碼、網購記錄等,個人隱私的洩露在平時很難引起普通人的重視,但在特定的場景下,這些數字擺到面前時,隱私洩露就變得觸目驚心。

2018年4月,鄧玉峰用A4紙將這些私人資訊打印出來,在紫外線照射下紙張呈熒光藍色,用隱形藥水書寫的資訊變成紅色,尤為扎眼。大多來訪觀眾都是受邀而來的資訊主人,其中一位在找到自己的資訊時,爆了句粗口。

當身邊的朋友都長期受到各類簡訊、電話的騷擾,並逐漸習以為常時,鄧玉峰的“秘密”展就變得格外有意義,這讓我們反思為何資訊的使用會變得失控。

02 隱私披露也是無法拒絕的誘惑

蘇州大學傳媒學院梁曉璐在《社交媒體中個人資訊使用研究》中指出,當前個人資訊使用失控的主要成因包括:“隱私悖論”現象的存在,與網際網路平臺“利益優先”的態度。

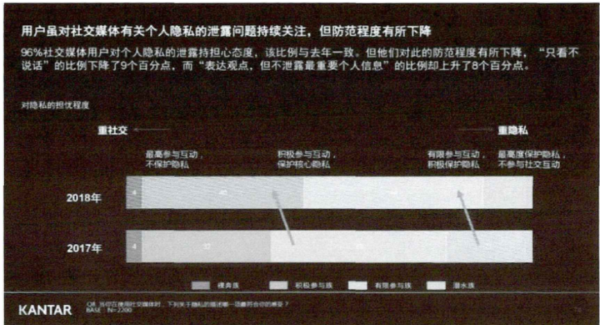

當前社會有一個很有意思的現象,一邊是個人資訊洩露事件頻發而引發了大眾隱私顧慮高漲,而另一邊卻是人們安於享受網際網路平臺帶來的便利與分享所產生的愉悅感。

國際消費者和網際網路協會於2019年對美國、法國、英國、日本、加拿大和澳大利亞的消費者做了一項有關智慧技術裝置認知與使用情況的調查。調查結果顯示,被調查者中有63%的人感知到網際網路相關裝置會對日常生活安全產生威脅,75%的受訪者對此類裝置收集及使用資料的方式抱有懷疑。

即使人們在心理上有頗多顧慮,但在實際使用中仍有接近七成的受訪者,正在使用一個或多個互聯裝置。而相關市場研究公司曾表示,在未來四年,高科技智慧產品銷量增幅應該會翻一倍。

此外,網際網路使用者還十分熱衷於向他人透露個人隱私,享受向他人“展現生活”帶來的愉悅。這一矛盾現象在學界有一特定術語——“隱私悖論”,指的是隱私態度與行為之間的斷層現象。

梁曉璐在研究中提到“隱私悖論”的成因:一般來說,在社交媒體上的自我披露的行為通常是個人對披露後果進行衡量後作出的決定,換句話說,人們覺得用隱私換取實際效用,值當。

同時,由於“第三人效應”心理的存在,部分使用者認為隱私洩露造成安全危機不會發生在自己身上。而網際網路平臺“利益優先”的態度,本質上提高了使用者隱私風險事件發生的機率。

在廣告業一直流傳著這麼一句話:我知道在廣告上的投資有一半是無用的,問題是我不知道是哪一半。但科技的進步讓廣告成為了一件很高效的事情,網際網路公司早已實現了廣告的精準投放,前提是實現使用者的深度繫結,實現資訊採集。

廣告主以廣告投放所獲得的下載或購買轉化次數,決定向各流量平臺支付多少廣告費用。

平臺創收與使用者個人資訊的保護,存在顯而易見的矛盾。因此有學者提出了另一個與“隱私悖論”相似的概念——“個性化-隱私悖論”。

網際網路平臺需要透過獲取使用者資料進行個性化推送以達到盈利目的,但又擔心使用者的隱私顧慮會造成使用者的流失。這使得平臺陷入難以把握兩者比重的“兩難境地”。兩者之間,平臺對個人資訊的利用顯然更傾向於採取“優先發展”的規制模式。

03 個體能在多大程度上揭露自己?

顯然,隱私需要立法保護,中國人民大學法學院教授石佳友曾在接受《三聯生活週刊》採訪時表示,隱私權的立法是個漫長的過程,即便是在歐美國家。

隱私權概念的首次提出是在1980年,但隱私權被真正寫進法律,卻在“二戰”以後。“二戰”期間,納粹迫害猶太人的暴行讓人們意識到隱私、尊嚴與人格的重要性,於是1949年聯合國透過《世界人權宣言》,第一次將隱私權寫進國際法。

1970年法國在《民法典》第9條中寫入隱私權,1974年美國製定《隱私權法》,至此隱私權這才進入歐美各國立法中。

而隱私權在中國被視為“舶來品”,2009年《侵權責任法》出臺,隱私權第一次在國內被寫到法律中。2020年推出的《民法典》中,隱私權被定義為“自然人的私人生活安寧和不願為他人知曉的私密空間、私密活動、私密資訊。”

這正是中國隱私權立法與歐美的不同之處。德國曾嘗試將隱私權寫進立法,但都遭到媒體的強烈反對,隱私權至今也沒能被寫進德國立法中。但這並不妨礙隱私權的保障,德國本身擁有深厚的批判傳統,司法機構對隱私擁有十分完整且穩定的司法解釋。石佳友認為,在司法解釋上,中國還有待進行系統性研究。

今年,《個人資訊保護法》的生效以及《網路資料安全管理條例(徵求意見稿)》的釋出,預示著國內關於隱私保護的政策在逐漸收緊,國內網際網路企業也在面臨著越來越嚴格的資料安全要求。

《財新》在報道中稱,10月京東和天貓對消費者資訊與訂單進行了加密處理,商家無法再從淘寶開放平臺中獲取包括姓名、電話等收件人資訊。這意味著商家難以再進行廣告的精準投放,電商平臺的玩法和投放邏輯或許會進行重新調整。

法律的逐漸完善,一定程度上對網際網路平臺進行了規制,但大眾對隱私邊界的認知仍有待提升。美國學者曾指出,在社交網路上披露自身資訊的網民其實不太注重隱私,法庭也發現這些人對自己的隱私權不抱有期待。

但當這些無意間透露資訊的“小小失誤”,被“廣而告之”時,人們才會發現隱私不只是不痛不癢的“難言之隱”。

究竟哪些“秘密”才是我們需要隱藏,且有權利隱藏的?在人人都能辨明“隱私”與“便利”的優先順序之前,答案就像風向標,隨風轉向不同的方向。