餘春嬌

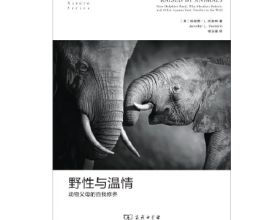

他們總是給我們(有時是買下無用之物)無法拒絕的理由……

借物抒書迷之情

如果衣料也有個性,棉麻既溫婉又傲骨,取材自然,不屑造作。棉麻長裙極簡,裙身線條流暢,少有冗餘的設計,只像一注柔軟的瀑布垂下。顏色也多為單色,且色調偏冷,給人清澈疏離的印象。既寬鬆隨意,不強調身體曲線,透過不同搭配,又能演繹出多種風格。

配白衫有國風之美,加揹帶設計又顯日系清新,哪怕是一襲黑色,也因為拋卻了存在感反而醒目。

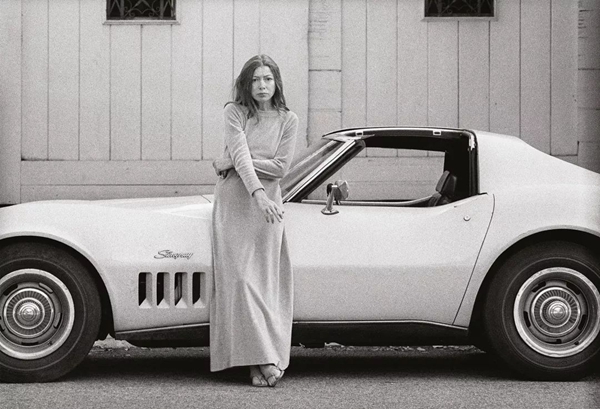

甚至,“棉麻長裙”四個字,就是文藝的意象先行。儘管安妮寶貝現象已經消散,她自己也告別了那個女孩,那個也許沒有清晰的容貌,但總光腳穿球鞋,穿著棉麻長裙的文學形象,還是作為一種印象儲存了下來。事實上,選擇棉麻衣裙的人,總是在它們身上認出了自己的屬性,它們的文學氣質可以追溯到多位女作家身上。弗吉尼亞·伍爾夫喜愛純色和印花混搭,總是身著長裙加一塊披肩;瓊·狄迪恩穿利落的純色ONE-PIECE,配一架標誌性的墨鏡。她們將自己的身體從精緻、紛繁、摩登的時代服飾中解放出來,不自知地為一條簡單裙子加註了思想魅力。

“把你喜歡的小說戴在你的袖子上”,是這套徽章的slogan。這套由Ideal Bookshlef出品的琺琅經典書籍徽章,基於Jane Mount的畫稿。她說,為了畫徽章,我試圖在一個這麼小的方塊裡捕捉一本書的精髓。《1984》是“老大哥正看著你呢“,《簡愛》的輪廓從一枚維多利亞式飾品中浮現出來,底色透出哥特氣質,《麥田裡的守望者》霍爾頓戴著他的紅獵帽,抽著煙,Jane說:“好吧,但是整部小說裡他幾乎在不停地抽菸。”

Jane會在自己的社交帳號上放出她喜歡的買家秀。“這是《愛麗絲漫遊仙境》徽章最好的實拍照,我喜歡這個馬克·萊登的背景。”

Jane也是《藏書家:經典文學著作彙編》(Bibliophile: An Illustrated Miscellany)的作者(也許它的封面會讓人眼熟),這本書也有不少自己的衍生產品。Jane Mount的書籍封面插畫專案還在持續,這是她為一個讀書俱樂部讀過的所有書所畫的封面。同時她也更新日常,這是為獨立書店日畫的獨立書店。

也許因為法式chic的潮流,侯麥電影角色的穿搭成為了女性衣品的一種標準,配色、款式、穿法都能成為話題。她們大多穿著基本款,更容易遷移到日常中。如何把幾件普通的衣服穿出侯麥的感覺,的確是對搭配本質上的考驗。

《雙姝奇遇》裡的黑色排扣背心和白色髮箍。《夏天的故事》裡的白色漁夫帽,《圓月映花都》裡的藍色圍巾,《女友的男友》裡的綠色開衫,與片中的法式景色、角色的相得益彰,這些無國界的基本款也變得法式起來。

看過《贖罪》的人都無法忘記凱拉·奈特莉那條綠裙子,這條裙子經歷過無措的心動、揹負過荒謬的命運,讓小說反過來也有了以綠裙子為意象的封面。

流線剪裁過的大膽翠綠色,是對盛夏最淋漓盡致的想象。纖細的吊帶坦率生動地展示出脖頸,它喜悅時輕顫、心碎時抽搐,不會欺騙你。穿上它,好像穿上了一個遙遠的女人的回憶。

小物是更抽象的移情。一套以色彩為視覺元素,因迷影而設計的火機殼和水杯,高光處理了電影的經典臺詞。

《發條橙》用不規則的排列,刻出了“They will sell their liberty for an easier life. ”(他們會為了更輕鬆的生活而出賣自己的自由)。值得一提的是,水杯上經過加密處理的英文字母,原文出自庫布里克的一次採訪,賣家因為喜歡而設計了這個遊戲。他們還邀請買家破解內容,形成互動,商業化的買賣關係昇華為同好間的相互辨識。

《猜火車》隨雷登不停奔跑而出現的大段“Choose life”,是一代代年輕人的座右銘。他們在不同物件上反覆謄抄它們,並且隨身攜帶(耳環、揹包、膠片書籤)。

菲利普·鮑爾在《明亮的泥土》裡對顏色的命名進行了一番討論:古希臘沒有表示基本顏色的詞彙,他們習慣將各種顏色放在明暗(白黑)之間的標尺上,因此藍色被視為黑色的一種變化形式,而紅色和綠色都屬中間色,容易被混淆。這在彩虹光譜深入人心的今天看來,似乎難以理解。今天,儘管我們對同一種色相保持認同,但同一種色相指代範圍內,還有大把描述顏色的次級詞語,“任何語言都沒有對能夠識別的大量色相逐一命名”。

也正因為一種顏色能激發不同個體形成不同的私人感受,對自然色彩的主觀描述,直接觸發了我們的感官和情感。《小王子》形容陽光的顏色為“金黃的蜜色”,馬爾克斯鍾愛黃色,最喜歡的是“下午三點從牙買加眺望到的加勒比海的那種黃色”。

賣家和泉製作所稱橙色彩墨為“伊予柑”,日本愛媛縣(古稱伊予)的深秋變成了冬日,柑橘從掛在枝頭搖曳,到了成熟之時。冰涼的空氣中能聞到柑橘成熟的香氣,躲進屋內,在圍爐邊剝一個柑橘,又能嚐到暖意和甜意。

色彩誘發了通感,命名的私人體驗法則重新整理了我們看待顏色、看待世界的方式。本是特定生活環境下人們的內心感受,因為與顏色之間的暗合,喚起了普世的情感,墨色散發的光澤、明暗間的漸變,也滿足了情感體驗的複雜性。和泉製作所另有一款綠色彩墨“四國遍路”。四國遍路是日本的修行之路,後人為追隨空海大師而巡禮他開創的88所寺院,長途跋涉,翻山越嶺,有了“遍路”之說。重獲新生之感非綠意莫屬,單是綠色彷彿還不夠,還應是經歷了一季輪迴,再次甦醒過來的綠。

相較之下,日本大牌百樂的自然雫彩墨系列,更像一套單純從自然中汲取的色彩標本,提醒人們紙上之美可以從身邊四季的變換中獲得。

冷灰名“冬將軍”,日語中對冬日嚴寒的擬人化表達;紫紅色名“躑躅”,日語中與漢語一樣,是杜鵑花的別名;黃色名“夕燒”,令人不願直譯為“晚霞”,怕喪失了夕陽光照更聚焦、更灼熱的燦爛。

StarryInk星墨出品的“詩詞香水”香味彩墨,則以詞牌為名,且定製匹配香味。粉為“滿庭芳”,紅為“點絳唇”,同一款彩墨在MD紙和巴川紙上、兌水前後會呈現由深及淺、由暗至明的精妙變化。暖色以蜂蜜作後調,縷縷甜絲絲的尾聲,冷色如綠色“芭蕉雨”、青色“山漸青”則以雪松作冷調收尾。

豆品上架的24色詩詞水溶筆,同為對中國傳統色彩的引經據典。紅色光譜,就有“林花謝了春紅 太匆匆 無奈朝來寒雨晚來風”“停車坐愛楓林晚 霜葉紅於二月花(楓紅)”“逃之夭夭 灼灼其華(桃紅)”“落霞與孤鶩齊飛 秋水共長天一色(霞紅)”“千片赤英霞爛爛,百枝絳點燈煌煌(絳紅)”之分。詩人對色彩的敏感,轉譯成紙上微妙和豐富的變化。

你總會找到你的精神故鄉

也許我們需要一個精神故鄉,至少需要一把精神的錨。這個“名人收藏”系列冰箱貼,分為“我尊敬的女性”和“我尊敬的老男人”兩個主題。

以黑白肖像為主題,不同形式的不同配色做點綴。摘取的語錄是某一時代切片裡的共鳴。瓦爾達的身後像一片法國的海,“我試圖當個快樂的女性,結果我很憤怒”,帕蒂潑墨式的四色散發自由的朋克氣質,“我更喜歡變幻時間、而非為它哀悼的藝術家。”珍·古道受一片自然的綠蔭遮蔽“我不在乎文明世界,我只想在野外閒逛”,蘭波維茲也許是天藍色的,一種古怪的天真和難以反駁的俏皮,“沒人能承受紐約的物價,然而卻有八百萬人做到了”。

加繆說:“承認無知、拒絕狂熱、世界和人的界限、被愛的臉龐,還有美,這就是我們和希臘人在一起的陣營。”博物館們也在用古希臘美的餘震誘惑我們當藝術生活化的踐行者。盧浮宮博物館以盧浮宮三寶之一米洛斯的維納斯為靈感,設計了維納斯馬克杯,以盧浮宮三寶之一、將碎塊修復而重新站立起來的勝利女神尼姬為靈感,設計了首飾盤。如果說,木心在古希臘找到了他的精神故鄉,我們也總會在愛和美中覓得一點寄託。

責任編輯:方曉燕

校對:丁曉