住在北京,你知道這裡有哪些野生動物嗎?恐怕很多人都想不到,在昌平十三陵,有斑羚正在山坡上遙望著景區裡的人流湧動。

今年5月,“貓盟”公益組織受十三陵林場的委託,展開生物多樣性調查,令人欣喜的是,志願者在十三陵潛山區不止一次拍到斑羚——這是一種十年前在北京根本見不到的動物。

志願者估計,以北京目前生態恢復的速度,最快再有十年,在北京消失了三十多年的華北豹就要回家了。

在昌平十三陵 可能會見到斑羚

“猜猜這是什麼動物?你們絕對猜不到。”當志願者將野外紅外相機拍下的一張照片傳到“貓盟”辦公室時,負責十三陵林場物種調研的王一晴先是吃了一驚,當看到那條黑色的尾巴時,她欣喜起來:是斑羚!

王一晴將照片發給了“貓盟”創始人宋大昭,宋大昭進行了仔細比對,並不是他們不認識斑羚,而是他根本沒想到,會在十三陵拍到斑羚。他說,“當時我的內心是震驚的。”

照片是斑羚的背影,確切地說是斑羚的屁股,那條並不算長的黑尾巴正對鏡頭,背脊正好擋住脖頸,宋大昭一度擔心這是附近村民餵養的家畜,但看到黑色的尾巴和短角,他確認這是斑羚。

此前,宋大昭已確認北京有斑羚存在,近年來,一些驢友、觀鳥愛好者和環保志願者都會偶爾與這種大型動物相遇,甚至有人曾用相機清晰拍到斑羚臥在山頂巨石上的場景。但那大多是在北京西部或北部更深的山林地帶,那裡人跡罕至,遠離城市的喧囂,是野生動物棲息的天然場所。

能夠在十三陵林場這種潛山區拍到斑羚,說明這個種群正在北京的山林裡擴大,他們的生活半徑開始從深山進入潛山,走入到了城市的邊緣。

此次拍到斑羚的紅外相機,架設在萬娘墳村後山果園上方的側柏林裡,下面的果園就是當地村民栽種的。在物種調查的過程中,王一晴曾來過這裡,從村民口中得知,這裡曾出現過斑羚,有人說見過斑羚從山上掉下來摔死在果園裡。為了驗證這一說法,志願者們在這裡架設了紅外相機,果然捕捉到了野生斑羚的蹤跡。

十三陵已能囊括北京現存大中型獸類

“貓盟”是此次十三陵林場物種調研的實施團隊,這是一個以科學保護中國野生貓科動物為目的的公益環保組織,是國內貓科動物調查和保護經驗最豐富的團隊之一。

據“貓盟”創始人宋大昭介紹,其曾經只是一個觀鳥愛好者,2008年開始以志願者的身份參與到一些環保工作中。2012年他辭去了工作創辦了公益組織,開始親身投入到保護野生動物的事業中。

“那時候並沒有特別明確要做哪個方向,只是想要為恢復生態出力,後來想著什麼能夠代表生態的恢復呢?那肯定是頂級物種的恢復和保護,華北地區最頂級的物種就是豹子,而且大型貓科動物也是保護的熱點,也存在著較大的生存問題,所以最後我們就確定以保護華北豹為首的貓科動物為主。”宋大昭說。

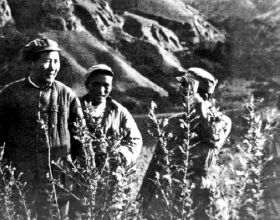

而負責此次物種調研的“貓盟”公益組織的工作人員王一晴,和志願者們組成了一個十人左右的團隊,從5月份開始進行調研。

調研工作要先按林場的面積位置確定紅外相機的安裝點位,然後由驢友志願者幫忙上山安裝,並且定期給相機充電或讀取資料。此次物種調研主要是針對獸類,對於鳥類和昆蟲的調研涉及不多,但也開展了一些工作。其中包括帶專家利用走線法去記錄鳥類的情況,以及用燈誘等方法來記錄昆蟲。

王一晴是從英國讀完生物專業後回到國內,她的第一份工作就是進入“貓盟”成為一名全職的公益人士。雖然做公益很清貧,做物種調研很辛苦,這似乎與她“海歸”的身份不相稱。但王一晴說,自己學生物科學,為的就是親近大自然保護生物,現在能夠有機會實現夢想,接近大自然中的千萬種生物,何樂而不為。

在野外進行物種調研是很辛苦的,好在此次調研的十三陵林場就在北京的潛山區,志願者有時會在野外露營,多數時候他們還是可以返回城裡或家中居住。

十三陵林場所處燕山山脈的最南端,最高海拔在溝崖分場,中峰頂海拔僅954.2米,平均海拔400米,整個林場由蟒山、龍山、南口、溝崖、長陵、北郝莊組成。總面積大約有86平方公里,是北京園林綠化局直屬最大的國有公益林場。其中一些分場就在城區裡面或邊緣地帶,經常會有附近的居民在山上鍛鍊休閒,即便是較遠的分場,從昌平城區開車也不會超過半個小時,直線距離只有幾公里。

據瞭解,目前在十三陵林場架設的紅外相機拍攝到的獸類(不含蝙蝠、鼠類)已經有豹貓、貉、豬獾、狗獾、黃鼬、果子狸、中華斑羚、西伯利亞狍、野豬、東北刺蝟、蒙古兔、北松鼠、花鼠、巖松鼠等14類物種,幾乎囊括了北京現存所有大中型獸類。

終極夢想讓豹子回到北京的家

“貓盟”在北京做物種調研看到的令人欣喜的結果,也讓宋大昭覺得自己“離夢更近了一步”。

他們的夢,就是“讓豹回家”,而這裡的家,指的就是北京。

北京為何被認為是華北豹的“家”?宋大昭介紹,據考證北京歷史上就有過華北豹,而且華北豹亞種命名的標本也來自北京,所以華北豹按說也可以叫做“北京豹”。只是,隨著人類的發展,北京不再適合野生豹的居住,它們“離家出走”了。

2010年,宋大昭和夥伴們曾經試圖在北京尋找華北豹的蹤跡,他們走遍了北京可能會有華北豹棲息的西北部山區,但是聽到的只是華北豹的傳說。

有村民告訴他們,二十年前曾經在山裡見過豹子,對於住在山上的人來說,都知道山裡有豹子生活。但到上世紀九十年代,村民們就再也沒有見過豹子。一路打聽下來,宋大昭聽說過的在北京距今最近的有真實證據存在的華北豹是在1995年,有人發現一隻豹子死於密雲白河的河道里。

“這是不是北京最後一隻華北豹並不確定,但此後確實再沒有人在北京地區見到過野生華北豹。從95年至今已經有快30年了。”宋大昭說。

雖然失望,但他也能夠理解華北豹為何會離開北京。畢竟北京從元明清三代開始就是都城,為了修建宮殿廟宇,北京周圍的林地遭受了不小的破壞。解放以後,尤其是改革開放後,北京的發展更為迅速,公路和旅遊的發展讓人類能夠更方便快捷地進入山區休閒娛樂,這種情況下野生動物自然會避開人類,去更偏僻的地方生存。

“其實不僅僅華北豹,就是我們今天拍到的中華斑羚,其種群在北京的恢復也就是最近十幾年的事。”宋大昭說,後來為了找尋華北豹的蹤跡,他和夥伴們只能擴大範圍,去了河北和山西,終於在那裡找到了野生的華北豹。

要想“讓豹回家”需要做的工作有很多,也不僅僅侷限於保護和恢復北京的生態。一方面要保護好山西和河北的華北豹種群,讓他們安全繁衍生息,種群擴大了,他們的棲息地才會擴大,才有可能向北京方向活動。而另一方面,北京的生態也要恢復,要有足夠供華北豹種群棲息的山林,還要有足夠的食物。

1998年,國務院釋出了保護森林資源的通知,《中華人民共和國森林法》重新修訂,全國各地開始封山育林,這對於生態恢復的幫助是決定性的。隨著封山育林政策的執行,野生動物棲息的環境在慢慢改善,只是需要時間耐心等待。

而“貓盟”要做的事情,就是在環境恢復的同時,讓現有物種能夠安全的繁衍生息下去。“貓盟”的公益志願者們便常年在山西、河北等地活動,尤其是華北豹種群比較穩定的山西和順縣,這裡,被宋大昭稱為“夢開始的地方”。

華北豹第一縣的生態樣本

在和順,“貓盟”志願者們會挨家挨戶宣傳野生動物保護法,還會上山對當地物種進行監測和巡護,發現如獸夾等偷獵物品時便會馬上清理,並將有關偷獵線索轉交給公安機關。

隨著保護的深入,一些野生動物開始與當地村民產生“人獸衝突”,野豬、黃鼬等野生動物進入村民家中糟蹋莊稼、吃掉家禽的情況時有發生,隨著豹子種群的增加,甚至有老鄉家的牛羊被吃掉。“豹子這麼多,又不讓打,俺家的牛就這麼白白被吃了?”老鄉們生氣,公益組織就籌款為他們提供賠償,避免村民與野生動物為敵。

多年來的保護成效顯著。從2015年到2020年,“貓盟”在和順縣已經累計識別出89只華北豹成年個體,其中公豹25只,雌豹46只,未明確性別的個體18只。截至2020年,和順縣境內共有44只成年華北豹活動,其中有19只確認為長期在和順縣定居的豹子。

在保護的過程中,和順縣政府也參與進來,宋大昭說,政府部門一旦行動起來,爆發的能量比民間組織要大得多。

很快,和順縣政府就把將近全縣一半面積區域拿出來劃成了“和順縣西部生態功能保護區”,不搞汙染性工礦企業,避免大規模開發破壞。為了保護華北豹棲息地,一條原本設計會穿越華北豹棲息地的高速公路聯絡線都被改變了選址。

為了保護華北豹,和順政府和百姓付出了努力,如何讓這些努力能夠得到回報呢?於是,打造“華北豹第一縣”的品牌出爐了。透過“華北豹第一縣”的影響力,和順開始發展各種綠色環保產業,同時打造華北豹保護的生態科研基地,和順要以華北豹保護為跳板,向國家級保護區邁進。

和順華北豹的種群穩定和擴大後,“讓豹回家”的可能性就在逐漸增大。“貓盟”近年來在河北和山西交界的小五臺、駝梁、赤峰等地進行野外物種監測,發現這些地方的物種種類和數量都在上升,而且已經發現了華北豹的蹤跡。

2019年,在河北駝梁發現了定居生活的華北豹。“駝梁距離石家莊138公里,距離北京也就200多公里,這是我們目前知道的距北京最近的豹子。”宋大昭說。

宋大昭樂觀的估計,以目前生態恢復的速度來看,再有十年,華北豹就有可能“回家”。

不過,宋大昭告訴北青-北京頭條記者,華北豹回到北京的概念需要有一個明確的定義,所說的“讓豹回家”是在北京能夠有定居的華北豹種群,而並非只是在北京出現華北豹。

“2012年時,我們在小五臺曾經拍到過豹子,那個豹子離北京很近了,翻過山就到了北京,但不能說那是距離北京最近的豹子。因為後來我們發現,那隻豹子出現在小五臺,也只是路過。”宋大昭介紹,華北豹是典型的貓科動物,一隻母豹的棲息地需要有60到70平方公里以上,換算下來跟北京二環以內的面積差不多,如果是公豹需要的面積會更大。在這麼大的面積裡,要有華北豹種群足夠的食物,才能保證穩定的生活下來。儘管現在北京的物種在恢復,種類豐富了,數量變多了,但總體來說,還沒有達到足夠養活一個華北豹種群定居的數量。

讓豹子回家北京有這個自然條件

“華北豹要想‘回家’,北京要做的就是‘築巢引鳳’。而就政府部門來說,應該加強京冀晉之間的合作,就太行山山脈的生物種群進行統一的保護。”宋大昭認為,種群保護不分省市,如果一個地方做的不好,相鄰的地方也會受到影響。

在他看來,北京的物種條件的基礎其實是很好的,北京有非常大面積的山林,而且地形複雜,物種多樣,這在國內的大型城市幾乎很少見到,甚至在世界上都位於前列。

今年以來,南京、上海、杭州等城市都出現了很多野生動物進入到城區的事情,宋大昭認為,這一方面說明野生動物確實在增加,但另一方面作為北京來說,根本不用擔心會爆發過分的“人獸衝突”,因為北京的山林面積太大了。

“南京的野豬跑到了街頭,很多人說這是野豬多了,證明南京的環境好了。但其實北京的野豬肯定比南京多,野豬不進城,能說北京的環境就不如南京嗎?同樣,上海的貉也是這個道理。北京的野豬和貉在山林裡就足夠生活了,沒有必要跑到大街上和小區裡去住。相比平原地區為主的南京、上海等城市,北京有自己得天獨厚的優勢,所以北京才有可能有豹子這種食物鏈頂端的動物。”

宋大昭覺得,北京的華北豹應該比肩洛杉磯好萊塢山下的美洲獅。在他的腦海裡,始終有這樣一個畫面:十年後,一隻雌性華北豹從山西或河北,愜意的來到了北京的山林裡,與一隻雄性華北豹相遇,於是一個華北豹的種群在北京的山林裡繁衍生息,他們不斷的遷徙活動,與北京的人與自然融為一體。白天,八達嶺長城上游人如織,華北豹在山林中仰望敵樓上的遊人;黑夜,這隻華北豹登上空無一人的北八樓好漢坡向東遙望即將的黎明。

文/北京青年報記者 張子淵

編輯/白龍