文/文吉兒

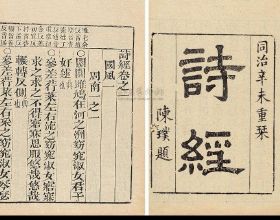

子曰:“詩三百,一言以蔽之,曰:思無邪。”《詩經》,我國現存最古老的詩歌總集,中華民族文學的光輝起點,在後人不斷地註疏解詁之中,已經被研究了兩千多年。《詩經》各題材之中,尤以愛情詩佔多,它們是古代中國社會的婚戀生活縮影,也是對生命情感的讚美謳歌,深刻體現了先民對人性本真的尊重與追求,如果沒有這些愛情詩的存在,想必其華彩將會損失甚重。

浩瀚書海,《詩經》以其豐厚的思想價值和獨特的藝術價值,向後世昭示了文學的巨大能量和美的永久延續。今取《詩經》三則,寄望一窺古人愛情觀念,折射今人思想變遷。以文學觀自性,以美學映時代,關照古今之流變,剖析人道之本元。

《鄭風·子衿》

青青子衿,悠悠我心。縱我不往,子寧不嗣音?

青青子佩,悠悠我思。縱我不往,子寧不來?

挑兮達兮,在城闕兮。一日不見,如三月兮!

《詩經》從來不是束之高閣的晦澀文獻,而是時至今日仍會在人群中聽到的歌謠。從“關關雎鳩,在河之洲”到“蒹葭蒼蒼,白露為霜”再到“青青子衿,悠悠我心”,幾乎沒有哪一個民族像中華民族這樣幸運,今之國民大眾可以隨口唸出兩千年前的歌謠。不得不說,這正是文化的有序傳承帶給人類的寶貴財富。

開篇首句“青青子衿,悠悠我心”,以小見大,從顯現的細微處著手,以烘托內藏的深厚情感,這種對細節的追求是中國古代詩歌的鮮明性標誌之一。直到一千多年後,唐朝人仍然在寫著“看朱成碧思紛紛,憔悴支離為憶君。不信比來長下淚,開箱驗取石榴裙。”平凡的事物一旦擁有了情緒的注入,再佐以文字的形式表現出來,便形成了詩化的意象。

處於愛情中的人們,似乎對時間和距離格外敏感。義大利詩人但丁說:“三步之遠,如隔滄海。”我們的先民說:“一日不見,如三月兮。”也許前一天才見過面,但今日沒有等到情人如期赴約,便踟躕於城闕,左思右想,心中難安。從高處望去,那青青草地也幻化如情人的青色衣襟一般,親切感油然而生。“記得綠羅裙,處處憐芳草。”相似的古今通感,只源於人們對愛情的熱烈憧憬從未改變。

更值得一提的是,縱觀全詩大幅的心理描寫,皆是女子口吻去敘述對愛情的期盼、痴纏、嗔怨。這種大膽的女性情感表達,雖然在《詩經》其他篇幅亦有之,但是放在整個古代文學史中去看,則是萬分彌足珍貴。

《鄭風·野有蔓草》

野有蔓草,零露漙兮。有美一人,清揚婉兮。邂逅相遇,適我願兮。

野有蔓草,零露瀼瀼。有美一人,婉如清揚。邂逅相遇,與子偕臧。

不論古今中外,文學藝術都與民族性格密切相關,所以,我們才能夠從文學中觀察剖析家國命運和社會思潮。一般來說,代表西方文明的古代史詩,往往講述的是神的故事;中華民族的先民講的卻是人的生活,而且不是英雄,就是最普通的蒼生百姓。

飢者歌其食,勞者歌其事,愛者歌其情,一部《詩經》就是一幅真實生動的古代生活畫卷。《毛詩序》言:“在心為志,發言為聲,情動於中而行於言,言之不足,故嗟嘆之,嗟嘆之不足,故永歌之……”詩歌是心靈的迴音,缺乏詩歌的民族文化是枯燥而匱乏的。

在《詩經》傳唱之初,周禮初成,那一套封建禮教還沒有將人的思想完全禁錮,大多數愛情詩表現得仍是奔放自由的主題。全詩二章,寫景、寫人、寫情,兩兩為句,自然工整。“野有蔓草,零露漙兮”是非常典型的興之手法,先抑後揚,先言他物以引起所詠之詞,這種含蓄的寫作手法對後世的影響十分深遠,可以說,奠定了中國詩歌甚至文學的整體基調。

仲春之月,草木豐美,露華濃重,彼時戰爭的頻繁令人們更加珍惜相逢的喜悅。率真而赤誠的年華,情愛大於倫理的環境,愛情也如野草般瘋狂滋生,不經意地一瞥中,美人飄然而至,帶來了人生最大的驚喜。“邂逅相遇,與子偕臧。”情發乎天然,無須繁文縟節,只要兩相歡好,便攜手隱沒在了草叢深處。人之慾的自然流露,性靈的本真追求,凝結在短短的篇幅裡,透過時光的濾鏡,依然風情搖曳。

實際上,對於美的追求,古今並無二致。未經禮教桎梏的人性自然,依然是令人心動的原初。情感中,如何擺脫鐐銬、迴歸真實,或許我們需要向《詩經》溯源這種早已被遺忘的精神自由。

《周南·桃夭》

桃之夭夭,灼灼其華。之子于歸,宜其室家。

桃之夭夭,有蕡其實。之子于歸,宜其家室。

桃之夭夭,其葉蓁蓁。之子于歸,宜其家人。

愛情是人類的永恆追求,而婚姻是人類賦予愛情的穩定歸宿。“桃之夭夭,灼灼其華。”這一千古名句引出的正是一幅古代社會男女婚戀圖卷。

桃花在中國文學意象中象徵著愛與美。美人之面貌,各處皆有所比,桃花面、柳葉眉、杏仁眼,櫻桃口,天生尤物當取乎天然。唐崔護詩曰:“去年今日此門中,人面桃花相映紅。人面不知何處去,桃花依舊笑春風。”則在前人基礎上,再一次加固了這種文學意象。

《桃夭》是一首非常明豔的小詩,《詩經》中的“賦比興”同樣在這首詩歌中有所體現。要知道,《詩經》中的文字並不是簡單的意象羅列,而是具備相當嚴謹的系統性和結構性,其中,“賦”不僅是簡單的排比,而是暗含著層次關係。從“華”(花)到“實”(果)再到“蓁”(葉),實質上是表達的逐層遞進,描述了一個桃花般美麗的少女從戀愛到婚姻的動態發展過程。同時,這也反映了古人的思想觀念中對一個女子的期許,從“灼灼其華”的目觀之美到“宜其家人”的盡善之美,這是人文思想在美學意義上的具體對映。

此外,從這首詩中也不難看出,《詩經》的美不僅表現在文字,而且美在音韻。在過去,《詩經》中的歌謠皆入樂,其“風”“雅”“頌”分類方式也是按照音樂屬性不同而論。詩歌是用來唱誦的,自然需要朗朗上口,“夭夭”“灼灼”“其實”“其華”,讀起來自然可以感到文字在口腔中跳動的韻律。大膽猜想,秦朝焚書,《詩經》卻依靠口耳相傳得以儲存下來,除了文字之美,大概也得益於其音韻利於流傳的特性。

《詩經》之美,從來不曾隱匿於歷史帷幔之後,它的真實、溫厚、浪漫、自由,遠遠超越時空的侷限,是一直以來存刻在中國人骨子裡的文化基因。如問中華文學之燦爛華美的根本因由,或許可以借用一句:“問渠那得清如許,為有源頭活水來。”《詩經》美哉!