明朝初年,尤其是明成祖朱棣遷都北京前後,曾經從全國各地向北京地區大量移民。紛至沓來的能工巧匠、農耕高手,使人煙稀少的北京地區人口迅速增長,到處呈現一派開發建設、日新月異的景象。而皇城等規模空前的土木工程的實施,有如一隻無形的巨手,推動了各行各業的大發展。平心而論,北京地區的富足與繁榮,移民功不可沒。

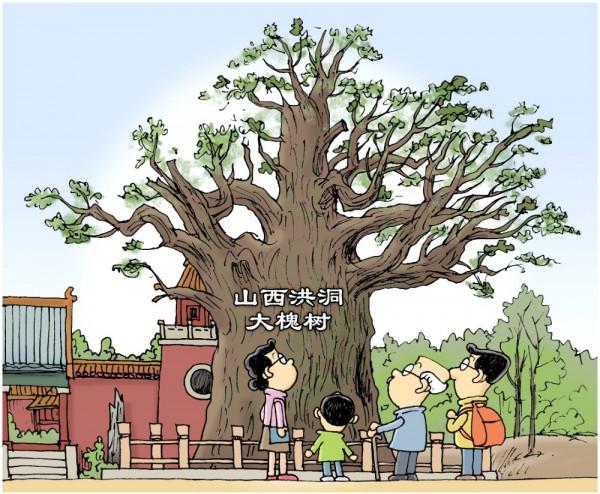

京西一帶的許多古村落正是在明朝大移民過程中形成的,而移民的主要來源地是山西。“問我祖先在何處,山西洪洞大槐樹”,這句流行於京西的鄉俚俗語,在一定程度上反映了移民們的心聲,山西省洪洞縣的大槐樹成了他們內心深處永遠的鄉愁符號。在我考察過的60多個京郊古村落裡,大都有一株或若干株古槐,對山西移民來說,那是故土的象徵。

京西移民村有一個顯著特徵,就是姓氏單一。因為這些村落往往是一個人或一家人落地生根後,世代繁衍而成。趙家窪為張姓村落,爨底下為韓姓村落,東石古巖為張姓村落,葦子水為高姓村落,河南臺為王姓村落,千軍臺為劉姓村落,黃嶺西為曹姓和王姓村落,靈水為劉姓和譚姓村落,不一而足。在東石古巖村,一位村民對我說,姓氏是一個人的根。即使走到天涯海角,根在,就不會忘本。

東石古巖位居古道

永定河西岸的東石古巖,是京西古道上一座群山環抱的小山村,小到只有一條街道和一戶人家。

我之所以說全村只有一戶人家,是因為這裡的村民同祖同宗,全都姓張。早在明朝,張華、張榮二兄弟來到這裡,看到背倚高山,東臨大河,而且山明水秀,便定居下來。從此繁衍生息,歷經數百年。

明《宛署雜記》記載:“石窟山(石佛嶺),在縣西九十里。山臨渾河(永定河),壁立千仞,一徑上通,僅可容足,俯視河水,最為險阻。”這是說東石古巖村的外部環境,因為石佛嶺古道上的這座小山村便坐落在高山之下,大河之濱。關於東石古巖村的來歷,《宛署雜記》這樣記載:“縣之正西……又五里曰馬哥莊……又五里曰石骨崖,又八里曰王平村。”在漫長的歷史沿革中,當時的石骨崖由諧音演變成了石古巖,又因位於石佛嶺以東,與西石古巖相對,故稱東石古巖。而“又八里”的王平,現在是門頭溝區的一個鎮,東石古巖村隸屬於門頭溝區王平鎮。

冬日的石佛嶺古道略顯蕭瑟,東石古巖村就是古道上一個群山環抱的小山村 攝影:蓮蓮

我是穿過109國道旁邊的一個鐵路橋洞進入東石古巖村的。洞口一側有一塊方形標牌,依稀可見“石佛嶺古道”幾個字。洞壁上寫著“講文明,樹新風”的紅字標語,而橋洞地面上鋪砌的石塊已被來來往往的腳步打磨得光可鑑人,二者的強烈反差給人一種時空交錯的玄幻感。

橋洞裡側的路基旁是一座院落的紅漆大門,門楣上的“吉祥如意”四個字被一棵槐樹的枝葉遮住了半邊,站在幾步開外的地方,只能看到“吉祥”。“吉祥”下面的門牌上寫著:東石古巖村1號。

從東石古巖村1號向西,是一條上行的坡路。坡路屬於石佛嶺古道,也是東石古巖村唯一的街道。街道兩邊是依山而建的屋舍,或新或舊,參差錯落。南側有一條溝,專門用於排洩山洪。排水溝和街道將村子一分為二,南邊的叫南院,北邊的叫北院。

“村裡人都姓張嗎?”我問一位在街邊閒坐的老人。

“除了嫁到這裡的女人,都姓張。”他說,“先祖從山西移民到這裡後,漸漸人丁興旺,但從來沒有一對本村青年男女成親,姑娘嫁到外面去,媳婦從外面娶進來,沒人破壞這個規矩,因為村裡人都是嫡親。”

至於橋洞上面的鐵路,老人說,那是跑貨車的——拉煤的貨車,從木城澗到三家店,然後把煤倒運到外地。他從木城澗煤礦退休後,京西的煤礦也關閉了。他年輕時住在礦區,如今落葉歸根,搬回到小時候居住的老院。東石古巖人有的在外工作,有的一輩子在村裡務農,不論從事什麼職業,不論貧富,大家都相處得非常和睦。

百餘人的村莊,一個世代傳承的家族,用一句歌詞說——相親相愛一家人。

務農經商各有分工

當年,張氏兄弟在這裡定居下來後,一人種地,一人經商。種地的在山坡開墾出梯田,種上莊稼及白梨、柿子、核桃等果樹。經商的則利用古道穿村而過的優勢,為往來駝隊、客商提供食宿。張家人勤快,每天把大槐樹下的店鋪收拾得乾乾淨淨,服務也細緻周到。於是,東石古巖村的“張家店”沿著古道聲名遠播。

位於石佛嶺半山腰懸崖峭壁上的西山大道石佛嶺段,素有“空中棧道”之稱。西山大道從三家店一路向西,到達石窟山後,山勢險峻,寸步難行。明朝萬曆年間,明安禪師募捐修路,竣工後留碑紀念。摩崖碑四塊,其中一塊碑額上嵌有三尊石雕佛像。於是,這段驚險的山路便得名石佛嶺古道。鐵路橋洞所在的位置,便是當年石佛嶺古道的起點。熙來攘往的交通驛站,為東石古巖村帶來了商機,騾馬店、客店、飯館、酒肆、鞍子房、雜貨店,東石古巖村東口的張家店鋪一派繁榮景象。如今,石佛嶺古道已被荒草湮沒,而鐵路橋洞下面那一截兒古道上光滑發亮的青石,彷彿可以照見歷史的容顏。

路邊的一座老宅門洞很寬,門前有一座橫跨排水溝的短橋,橋上的青石像村口古道上的青石一樣光滑。一位村民告訴我,這個院子是當年的大車店,馬車從石橋進入院子,寬闊的門洞正是為馬車通行方便而修建的。門洞的木質結構已殘缺不全,旁邊的牆壁上修補著顏色深淺不一的水泥。我試探著走進院子,但見荒草萋萋,屋舍凋敝,一派頹敗景象。但東邊一間小屋的門窗是新的,門上掛著竹簾,門前的晾衣繩上晾曬著衣物,似乎仍然有人居住。在《聊齋》裡,這種地方往往住著花妖、狐妖或者別的什麼妖。便想,如果蒲松齡來到這裡,倒是有了素材。

狹窄的巷道一邊是石砌的院牆,一邊是村舍的屋頂。茂密的南瓜秧從院牆裡面爬出來,長長短短的觸鬚搖擺不定,迫不及待地尋找可以攀附的物體,但它們跟前空無一物。對面的屋頂上覆蓋著青灰色的石板,一株榆樹苗從巷道的石縫裡傾斜著長出來,試圖朝石板方向發展。一位村民說,石板比水泥瓦結實,水泥瓦二三十年就變脆了,容易破碎,而石板二三百年都不會變質。但石板分量重,屋頂的大梁、檁條、椽子必須使用結實木頭。

從石板房屋頂向北望去,先是一片鬱鬱蔥蔥的樹冠以及高出樹冠的一座灰色房屋的山牆(房屋建在一個高臺上),然後是一條鐵色山脈。那條山脈的形狀和顏色,使我想起多年前看到的賀蘭山。山脈以外,是蔚藍色的天空和飄浮在天空上的棉絮一樣的白雲。這個畫面層次感強,頗可玩味。我將其拍攝到手機裡,也儲存到記憶裡。

一位老媼端著一簸箕韭菜從核桃樹北邊的菜園裡走過來,身後跟著一隻小花狗。她坐在路邊的臺階上,聚精會神地擇菜,小花狗溫順地臥在簸箕旁邊,目視遠方。

老媼家的菜地裡除了韭菜,還有辣椒、茄子、秋葵和幾株葫蘆。“那幾個葫蘆個頭兒真大!”我感嘆道。

老媼開心地笑著說,古時候,東石古巖人用葫蘆測雨。他們在葫蘆上系一根紅繩,然後從山崖放到永定河中。一個時辰後,把葫蘆提上來,開啟,如果裡面有水,預示著風調雨順,否則將要大旱。假如葫蘆測雨測出旱情,他們就去石佛嶺祈雨,因為那裡有三尊石雕佛像。據說,石佛嶺的神佛憐惜蒼生,而且神通廣大,往往能夠及時化解旱情。

從張華、張榮二兄弟的落腳點,到如今的東石古巖村,數百年的風雨歷程,驗證了張家人的生存智慧。石古巖,舊稱石骨崖。石骨,是比石頭還堅硬的物質嗎?那樣的話,剛好契合了張家人的性格。

跑馬圈地改了村名

從一個“Y”字形岔口走左線,車子開始爬坡。山路狹窄而陡峭,急彎多,偶爾有不明水流從山上淙淙而下,經過水泥路面後,流向對面的山澗。這樣的山路徒步還好,開車便有些驚心,以致使我聯想到李白的《蜀道難》。左轉右彎地行駛四公里後,眼前赫然是一座鐵質門樓,頂部的拱形上是四個紅字——趙家窪村。

因為正值疫情期間,我必須把車停在門樓下面,然後步行爬坡到門房掃碼登記。從我停車的地方仰望趙家窪村門樓,猶如仰望蜀道上的某個目標。門樓的背景是蔚藍的天空和飄浮在天空上的棉絮一樣的白雲,往下看,是村路盡頭的黛色山巒。上行到門樓後再回首,遠處高高矮矮的建築物有如沙盤上的微縮景觀,或者說,像一片零亂的積木。

群山環繞的趙家窪村隸屬於門頭溝區龍泉鎮,據《北京門頭溝村落文化志》記載,趙家窪村全部姓張。村子叫趙家窪,村民卻不姓趙,這種名實背離的情形有點擰巴,而故事恰在擰巴里。明朝末年,山西人張關寶遷徙到京西這片鍋底形的山間開闊地帶,並定居下來,春種秋收,繁衍生息,迄今已傳十六代。而發生在清代順治元年(公元1644年)的一場“跑馬圈地”,將這裡圈為趙姓人家的山場,並取名趙家窪。張姓人家世代居住的地方卻叫“趙家窪”,村民們感到擰巴。於是,十九世紀二三十年代,當張關寶後裔繁衍到30戶人家的時候,曾將村名改為“張家窪”。但不知為什麼,新的村名沒有延續下來,而“趙家窪”這個名字彷彿生了根,一直沿用至今。撇開村名不說,與東石古巖村一樣,一脈相傳的趙家窪村皆為嫡親。

那麼,那個把這裡圈作山場的趙姓人究竟是何等人物呢?《北京門頭溝村落文化志》裡沒有說,連名字都沒有,只有一個姓。我詢問村民,也沒人說得清楚。也許是皇親國戚,也許是軍閥兵痞,也許是土豪惡霸,也許是山寨強人,史料中沒有的東西,只能憑想象去完成,這就為文學演繹和影視創作留下了空間。

我詢問的那幾個村民,不僅說不清趙姓人,連張關寶也說不清楚。據《北京門頭溝村落文化志》記載,一位張氏子孫曾率族人為張關寶立過一塊石碑。但當我試圖找到這塊石碑時,好些人都說不出其下落。垂頭喪氣之際,一位在街邊閒坐的老媼對我說,有啊,原來立在村口,因為修路挪走了。這個線索使我興奮不已。老媼的身後是一片盛開的菊芋,我想,我當時的表情一定比金黃色的菊芋還燦爛。於是,我迫不及待地打聽那塊石碑存放的地方。老媼漫不經心地朝旁邊的土坡一指,說,就在那兒撂著呢。

我走到跟前才發現,她所說的石碑原來是一個刷著紅漆的玻璃櫥窗,上面有一段題為《趙家窪村概況》的簡短文字。因為剛剛下過雨,又經太陽暴曬,玻璃下面有一層水霧,文字模糊不清。躺在地上的玻璃櫥窗造型新穎,卻毫無歷史含量。

趙家窪西邊是呈緩坡狀的西大梁,北邊是橢圓形的圓頂山,村舍大都依西山和北山而建,零零散散。稍長的街道只有一條,東西走向,村民們稱之為前街,村委會便在這條街上。我沿著前街由東向西遊走,漸漸走進一條窄巷。巷子向上傾斜,通向西邊的山坡,水從山上流下來,在水泥路面鋪了薄薄的一層,一個小男孩在那裡蹚水玩。小男孩的母親過來找他時,我問,這是泉水嗎?她笑,是山上流下來的雨水,每下一場大雨,都要流兩三天。我想起盤山路上的不明水流,那也是山上積存的雨水,而非詩情畫意的清泉。

從前,趙家窪有山泉。之所以稱“窪”,就是因為這裡有水又有土。有了這兩樣東西,就可以開荒種田,日子就有盼頭,所以張關寶在這裡落地生根。後來,氣候乾旱,加上煤炭開採,泉水漸漸枯竭。如今,趙家窪人飲用井水。“山上的井水不比泉水差。”一位村民憨厚地笑著對我說。

前街有一處路標指向定都閣,而在前街盡頭的山野間,可以清晰地望見這座山巔閣樓。閣樓下面的山峰叫作定都峰,那是朱棣與姚廣孝確定皇城方位的地方。從趙家窪到定都峰大約三公里,沿著那條蜿蜒的山路,可以走進一個山峰與皇城的傳奇。

河南臺人臨水而居

永定河自西向東流到西麋角山後,轉彎向南,遇斷崖再轉彎向東,一路奔流而去,消失在蒼茫的大山深處。隸屬於門頭溝區雁翅鎮的河南臺村便位於第一個轉角,因古老的村舍坐落在永定河以南的山間臺地上,故名河南臺。永定河繞村而過,使河南臺成為一個半島形村落。

據京西古剎白瀑寺內石碑記載,河南臺村形成於明代,村民以王姓人家為主,與雁翅王姓同宗。另據《北京門頭溝村落文化志》記載,雁翅村王姓人家由山西省洪洞縣遷徙而來。由此推斷,河南臺也是明朝移民大潮中形成的村子。

我與朋友遊河南臺村,是在春末夏初。我們沿著一條陳舊的柏油路往南走,路邊的白楊樹隨意而粗糙,樹幹上長滿了枝杈,看上去像一隻只隨風搖擺的刺蝟。穿過那一排白楊樹便是河道,寬闊的河床上,大大小小的鵝卵石雜亂無章地裸露著,鵝卵石之間殘留著一汪汪清澈的河水。同伴指著岸邊被淹沒過的地方說,河水退去的時間不長,也許昨天這裡還是一片汪洋。再往南是一個深潭,站在高高的斷崖上俯瞰那一潭碧水,我的內心感到一種強烈的震撼。永定河從這裡轉身向東,宛如一條綠色的飄帶,漸行漸遠。

河西的山間臺地上,高高低低地矗立著一座座村舍。一條石砌路向上延伸,通向村舍密集的地方。說是石砌路,其實並未砌好,石塊的邊邊角角全都裸露著。或者說,這是一項爛尾工程。而且,擱置的時間已經很久,因為石縫間有枯草,枯草邊又長出了新草。我們往上走了一段後,看到幾個村民正在施工,一條碗口粗的管子把攪拌好的水泥從高處傳輸下來,下面的人再把水泥抹到石塊上,溼漉漉的臺階終於平整了。

臺地邊緣是一株古槐,巨大的樹身被三根鐵柱從不同角度支撐著。古槐後面是村委會,幾輛農用車和轎車隨意停放在門前。旁邊一座平頂房看上去很堅固,門與窗之間的水泥牆面上,豎寫著四個工整的紅字——利民商店。門鎖著,門上油漆斑駁,玻璃汙濁。

我們繞到村舍後面,沿著一條枝葉掩映的小路進入果園。小路通向果園深處,兩側是用幹樹枝編成的籬笆,籬笆下面芳草萋萋。粗壯的蘋果樹掛滿了拇指大小的青果,間或有幾株桃樹和杏樹,也是青果累累。樹下的菜畦裡,茄子、黃瓜、西紅柿還是碧綠的幼苗,而大蔥已經開花,那一顆顆擎在頭頂的花球有如曼陀羅帶刺的果實。

小路邊枝繁葉茂的蘋果樹下,落了一片又一片青果。怎麼落的呢?我納悶。同伴說,他在鄉下老家幹過這活兒,這叫間果,就是把枝頭過於稠密的青果剪掉一些,讓留下的青果更好地長大,跟莊稼間苗一樣。

果樹林裡,一位村婦正站在梯子上進行間果作業,隨著她手上剪刀的動作,一顆顆青果從枝頭掉落。頭頂的那片樹枝完成後,她從梯子上走下來,抹一把臉上的汗,說,這活兒看著簡單,其實挺累的。

村婦告訴我們,河南臺的年輕人都出去打工,村裡常住的人越來越少了。提起村邊的永定河,她說,聽老人們講,過去河裡的野生魚很多,有鯉魚、鯽魚、白條、花點、嘎魚、泥鰍,還有鱉、蝦、河蟹。永定河大鯉魚在歷史上很有名,紅翅、紅腮、黃鱗、青頭、白肚皮,肉質鮮嫩,營養價值高,北京城裡的八大飯莊都把永定河大鯉魚作為席間上品。

過去,河南臺一帶還有一種特殊的捕魚方法,叫壘魚晾子。在水流平緩、河灘多卵石的地方,朝逆流斜上方挖一條小水溝,下端連線河道,使河水順勢流入溝內。水溝盡頭,用卵石壘一石臺,即“魚晾子”。石臺略高於水面,在與水道連線處用鐵篩子或竹簾子放一塊箅子。盛夏時節,魚類有洄游的習慣,當它們逆流游到小水溝盡頭時,以為遇到了障礙,便會奮力起跳。這一跳,就落到了魚晾子上,很難逃脫了。魚們一般在夜間洄游,而且是集體行動,魚群一來,一條接一條往上蹦。捕魚人拿個水桶,守在魚晾子旁邊,運氣好的話,一會兒就能撿上半桶。直到河水減少,甚至斷流,壘魚晾子的捕魚方式漸漸消失了。

河水退去後,河南臺村邊的河床上裸露著大大小小的鵝卵石 攝影:嶽強

河南臺村與北大道之間隔著寬闊的永定河,怎麼到對岸去呢?從前,男人蹚水過河,女人由男人背過河。到了雨季,河水上漲,就劃笸籮。女人坐在笸籮裡,前面有人用繩子拉,後面有人用力推。後來,有了簡陋的木船,可以擺渡過河了,還在河邊修建了一座船塢,用於存放渡河工具。那座石塊壘砌的船塢看上去有點怪異,像一座碉堡或者別的什麼軍事設施。上世紀五十年代,永定河上修了一座木橋。一輛汽車試圖從橋上透過,結果發生了橋塌車翻的慘劇。直到改革開放以後,政府撥專款修建了鋼筋混凝土大橋,河南臺人才可以安安穩穩地坐著汽車過河。

從村裡走出來後,我和同伴站在河邊看水。河水清澈見底,可以清晰地看到河底的石頭和頭髮一樣飄動的水草。幾條小魚從遠處游過來,游到我們的影子跟前時,似乎受了驚嚇,迅即遊開了。西麋角山很安靜,永定河也很安靜,只有岸邊的白楊樹在山風吹拂下發出“沙沙”的聲響。驀地,我隱約聽到一種聲音,彷彿有一支隊伍在看不見的地方快速行進。我抬頭看北邊橋下的河水,那個有落差的地方翻騰起了浪花。同伴說,上游放水了。

轉眼間,紫色的馬蘭花和金黃色的鳶尾花被淹沒了,對面的蘆葦、香蒲和水蔥也一點點縮到水裡,河面漸漸變寬。幾位村民走過來,和我們一起欣賞大河奔流的壯觀景象。