導讀

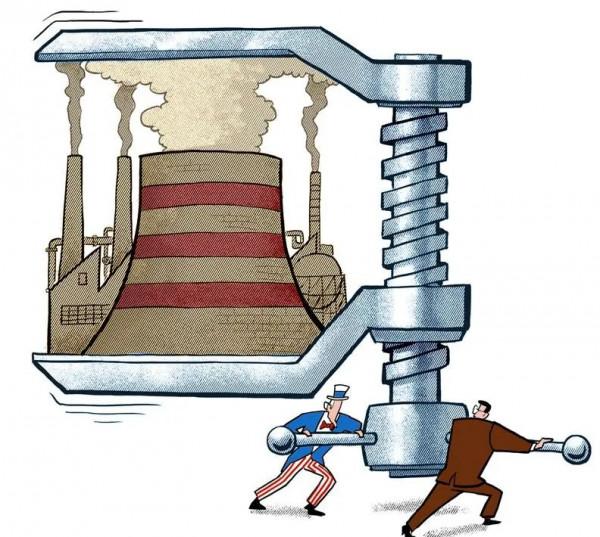

不久前閉幕的聯合國氣候變化大會結果好於預期,但當前促進全球綠色轉型的主要驅動力已不再是會議和談判,而是政治經濟和商業因素。中美兩國應該把重點放在加速綠色轉型、公平轉型和基於自然的解決方案上。中美領導人已經舉行了影片會晤,在氣候合作方面取得了一定的共識。美國必須轉變傲慢態度,接受中國作為平等夥伴;而中國在發展過程中應更多理解其他國家的關切,樹立可親的中國形象。

作者:埃裡克·索爾海姆 (Erik Solheim)

“一帶一路”綠色發展國際研究院聯合主席

聯合國環境署前執行主任

第26屆聯合國氣候變化大會不久前在英國格拉斯哥閉幕,結果好於預期。會議在減少甲烷排放、限制森林砍伐和逐步淘汰煤炭等許多方面取得了進展。印度總理納莫迪承諾到2030年,可再生能源將在印度能源結構中佔到一半比重。中美兩國排除地緣政治緊張局勢的干擾,發表了《中美關於在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言》,同意雙方將在落實《巴黎協定》方面加強合作,令世界為之一振。

商業力量

然而,不論是格拉斯哥會議,或是其他地方的氣候談判,都不再是促進變革的主要驅動力。政治經濟考量才是——就應對氣候變化的鬥爭而言,太陽能價格的急劇下降遠比談判桌上的檔案更加重要。

中國宣佈不再新建境外煤電專案;美國總統拜登最近簽署了價值1萬億美元的基建計劃,其中大部分將用於綠色基礎設施建設,更多相關法案正在醞釀中;歐盟正在實施可持續金融分類方案。這些都是實實在在的舉措。

但是,像微軟、宜家、特斯拉、華為 、信實等等企業所採取的商業氣候行動才會帶來變革性的影響並起到良好的示範效應,只要政策制定者能夠提供明確的路線圖和監管框架。目前在大多數國家,商業都領先於政治,成為推動綠色轉型的中堅力量。

格拉斯哥會議還討論了資金。我完全同意發達國家應該多出錢,但是大頭資金還得從商業領域來。中國龐大的“一帶一路”倡議把投資重點從煤炭轉向綠色基礎設施之後,將成為世界上最重要的綠色投資工具。

商業是氣候變化取得成功的制勝因素,而中國在許多方面都位於前列。中國去年新增光伏裝機量佔全球比重超過三分之一,也是目前最大的風能生產國。中國還擁有全球70%的高鐵和99%的電動巴士。

三個重點

為了實現共贏,中美兩國應該把重點放在加速轉型、公平轉型和基於自然的解決方案上。

中國應該首先強調速度和緊迫性。“一帶一路”倡議為中國分享技術,以及提供太陽能、綠色鐵路等所有領域的綠色投資提供了一個大好機遇。

深圳的發展就是一個令人鼓舞的例子,它證明了變化可以在相當短的時間內發生。1980年時的深圳完全沒有城市的樣子,還只是一個小漁村。而現在,深圳不僅是世界上最繁榮的都市之一,也是最綠色環保的城市之一。市內運營著1.6萬輛電動公交車,超過中國以外的世界任何地方,此外還有兩萬輛電動計程車,建築工地上還有電動卡車。深圳還擁有一些全球最大的綠色走廊,為城市築起了一道防止汙染的防線。市中心建有溼地公園,成為了重要的鳥類棲息地。

在綠色經濟轉型的過程中,“公平”二字也至關重要。毫無疑問,整個社會都會從綠色轉型中受益,我們將有機會獲得更多、更好的工作,享受更低的物價,過上更健康的生活。不過,轉型也會帶來潛在的“輸家”,為他們提供幫助非常重要。例如,美國肯塔基或中國山西的煤礦工人可能會失去工作,而美國加州或中國廣東則可能創造出更多的綠色就業崗位。各國政府必須採取行動來減輕變革帶來的陣痛,比如組織培訓計劃,促進區域發展。否則,轉型的阻力將會廣泛存在。歐盟已經為公平轉型設立了大筆資金。我們應該在這一點上積極交流方法和經驗。

在基於自然的解決方案方面,中國建立的生態保護紅線制度是一項全球最佳環保實踐。它為珠三角、長三角等人口密集地區的綠地保護提供了一種科學方法。對大多數國家來說,保護偏遠山區的環境很容易,但大自然受威脅最嚴重的區域往往是人類居住最稠密的地區,在這些地區推進環保才是真正的挑戰。

兩艘“巨輪”

正如日前習近平主席與拜登總統進行視訊通話時所說,人類的“地球村”面臨諸多挑戰。我想將這個比喻再延伸一下:當村莊周圍的森林開始燃燒,我們應該停止爭吵,去共同撲滅大火。

習主席在談話中還運用了另一個比喻,將中美兩國比作“兩艘在大海中航行的巨輪”,雙方都要“把穩舵,使中美兩艘巨輪迎著風浪共同前行,不偏航、不失速,更不能相撞”。

再沒有比這更好的比喻來反映中美這對世界上最重要的雙邊關係的本質了。

美國想要破浪前進,就應該停止對中國指手畫腳,逐漸接受中國作為平等的夥伴。在過去的100年中,美國一直是無可爭議的世界領導者,西方人自然不容易接受中國作為一個平等大國的多極世界格局。但美國將不得不面對一個不可避免的現實,那就是中國這艘“巨輪”很快就將變得跟美國一樣大、一樣強。

而中國在乘風破浪的同時,也要多關注兩艘“巨輪”後面的“小船”。習主席要求中國的外交官們在海外樹立一個更加可親的中國形象,他說得很對。中國是一個文明古國,人口是美國的4倍,歷史更是美國的10倍。在通往民族復興的道路上,中國應該更加自信。

責編 | 宋平 劉夏

編輯 | 張釗 盧婧怡(實習)