今年的金秋八月,我們幾位車友自駕遊,在祁連山下的河西走廓,打來個來回,最後來到了內蒙古的額濟納旗境內。

一路同行的南方車友,再也不願向前,他們有的說:“莫得,莫得,我怕渴”;有的說“你們這裡太乾了,我怕嗓子痛,鼻孔冒血”!

車友星散,我只好獨自回到了故鄉-----位於陰山北坡的包頭市固陽縣,人們習慣上把這一地區稱為“後山”。

路過金山鎮五份子村時,我看到幹河床裡,橫七豎八地擺放著很多水泥涵管,直徑有一米多。我心頭一動:這些東西都是輸水用的,怎麼會出現在這沒有一滴水的河床上,莫非……?

有幾個村民迎面走來,我急忙上前詢問緣由。他們告訴我,前些年有一個南方的大老闆,看上了灘裡的地,說是要搞引水滴灌。開始時也是“紅旗招展,鑼鼓喧天”的,後來不知什麼原因,就再也沒有了下文。

“我們後山沒有水,靠天吃飯,無法改變了,就這命了。”一村民說。

“住在後山,我們窮了一輩子不用說了,如果兒孫們還呆在這裡,窮根也紮下了!”另外幾個村民嘆息道。

所謂的後山,就是陰山北坡,這裡地勢開闊,山川相間,雄渾壯美,自古以來就是典型的風吹草低見牛羊的地方。但從上世紀初起,這裡就逐漸由純牧區變成了農區,到處是大片的農田,一望無際。

說是農田,一到冬春季節,風吹沙起,塵土瀰漫,形似荒漠;一到夏天,又驕陽似火,沒有一絲雲兒飄過。

五、六月份,地裡的莊稼有了點綠色,但卻綠得可憐:一二尺高的小麥、不到半身高的玉米,稀稀落落的糜、蔬、穀子,耷拉著葉子,灰濛濛的,奄奄欲息……

種莊稼十年九旱,平常年份,畝產一二百斤,還要乞求上天風調雨順,遇上春夏連旱,畝產幾十斤,甚至顆粒無收也是司空見慣。人們常說,在這些地方種莊稼,就像賭博,豐收了謝老天爺,災年就的認命。

長嘆息已掩淚兮,哀求雨之多艱!無奈之下,人們只能求助於神靈。

記得小時候,舊曆年有很多與雨水有關的禁忌,一年裡無論是誰,舉手投足,都要小心翼翼,不要冒犯到王母、雷神、龍王這一類與雨和水有關的天地神靈,並要常年在廟裡供奉龍王,印象比較深的是宰牲祭祀。

這是個極其隆重的儀式,每一步都精心操作:先把庭院掃除得乾乾淨淨,清水潑地,再牽一頭最肥的公羊,全身洗得雪白,抬到最高的山上。一陣敲鑼打鼓之後,用殺羊的鮮血在山上潑灑……。

那一刻村民們便一齊伏地叩頭,口中唸唸有詞:什麼可憐呀,怎麼活呀,再也不敢浪費水啦等等之類說辭給龍王聽。說到悲傷處,有人淚流滿面,有的索性扯著嗓子乾嚎起來。

不知是湊巧還是真的靈驗,這一場祈雨儀式結束之後,有時當天便電閃雷鳴,大雨傾盆;就是當時不下,隔幾天也總要下一場雨。每當下雨,人們紛紛走出家門,敲起鍋碗瓢盆,歡呼雀躍,孩子們則在雨中狂奔,嬉戲打鬧。人們因此便會對龍王的存在更加堅信不疑,不浪費水也成了必須遵守的金科玉律。

村裡唯一的一口人畜飲水井,打在地勢最低窪的溝底,邊上放著一個石槽,是專門給牛羊飲水用的。有一天我和幾個孩子在井邊玩耍,老張牽著一頭驢來飲水。他雙手揪著麻繩,從幾十米深的井裡吊起一桶清水。這是個力氣活,吊一桶水上來,老張累得氣喘噓噓,臉漲得通紅。

老張把一大桶水倒進石槽裡,那頭驢可能是渴急了,低著頭一口氣就喝光了。水喝完了,驢抬起頭望著老張,搖頭甩尾不肯離去。老張無奈,又吊起了第二桶水。沒想到驢只喝了一半,老張不高興了,他用很難聽的下流話,不停地罵著自家的這頭蠢驢,總的意思是把水浪費了,該死,該揍!

不知是驢被他罵得不高興了,還是喝水舒服了,這畜生突然間仰起脖子,發出了一聲驚天動地的長嚎,那音調抑揚頓挫,餘音久久未了,最後又變成了一系列節奏感極強的吸氣和短嘆!

我們大驚失色,忙問道:“張叔,驢為什麼要吼?”

“想它媽了!”老張不耐煩地回答道,氣沖沖地牽著驢走了。

晚上回到家裡,我又好奇地問起母親,不料母親說:你張叔說得對,這就叫飲水思源!連畜牲一喝水就感恩,更何況人呢?從那時起,我也更加懂得了水的珍貴。

回到久別的村裡,繁星滿天的夜晚,鄰居們你來他走,紛紛來和我敘舊。說著說著,大家又不約而同地說到了生計,抱怨說這些年降雨一年比一年少了,過去靠天吃飯,現在這天也根本靠不住了。唯一的辦法是能找到水,而一說到這個話題,大家又無不唉聲嘆氣……

在陰山北坡東西五、六百公里長,南北二三百公里寬的平原大川和丘陵之間,橫亙著上千萬畝的土地。村民說,如果這裡有了水,再加上每年3000多小時的光熱資源,這裡就是塞上江南,打的糧食會堆成山。

為了找水,這裡的人們曾付出了沉重的代價。

上世紀七十年代,村裡興起農業學大寨熱潮,在人定勝天的思想指導下,要打井找水,旱地變水田。村支書在全村社員動員會說:過去的井裡水少不夠澆地,是因為打得淺,沒有打到水頭,這回我們要往深裡打,一直打到龍脈上。只要能打到龍脈,水就會噴湧而出,要多少有多少,再也不用為種莊稼不下雨發愁了。同時要求以後村裡任何人,都不準搞那些宰牲乞雨的迷信活動,違者一律扣上反動份子帽子,送去勞改!

陰山北坡的數九天,最低溫度零下三十多度,寒風刺骨。打井是政治任務,再冷的天村民也必須出來,誰也不能在家貓冬,不分男女老幼。

記得每天早上出工的大喇叭一響,人人恐慌。隊長領著一夥人,一家一家往外趕,一個人一個人點名喊。除特殊情況誰也不能偷懶,有不服氣的敢和隊長吵架頂嘴的,旁邊的人一律嘴巴伺候,還有的人會被民兵帶到大隊關起來。

打井的場面非常壯觀:從井底以下往上,村民二人一組,左右分開,站在一個又一個臺階上,像擊鼓傳花一樣,把一堆堆沙石拋過頭頂,一直倒騰到井口外的最高處。大人幹一天回家回家累得都吃不下飯,而那些十幾歲的孩子和婦女,端起一鐵鍬帶著泥水石頭,手和胳膊都在抖,繁重的體力勞動,讓有的婦女得了婦科病,更嚴重的還停了月經!

累死累活幹一天,報酬是多少呢?今天說起來都當笑話聽:一個壯勞力,幹一天掙十個工分,價值五分錢!年底一算賬還賠錢,且掙得越多賠得越多。

幾個冬春的奮戰,井打得二十多米深了,但並沒有出現所謂泉水噴湧的情景,反倒是村裡飲用水井裡的水全流到大井裡去了。

盛夏酷署,井裡的水位降到了低點,村民吃水要排隊,五更睡半夜,晚了就只能淘幾瓢泥水回家喝。至於這口大井裡的水,一到春夏,蓄滿一池要等上幾天,水抽出來後輸水途中又滲掉一半,流到地頭,澆上一會兒就沒了,那裡還能抗旱!

包產倒戶以後,大井再也無人過問,逐漸廢棄,唯一的用處是,過去有人想不開時,都往村裡的飲用水井裡跳,大家嫌惡心,還要淘井,現在不用了,這眼大機井成了首選。

八十年代初,來了一場百年不遇的山洪,一夜之間把這眼井全部抹平了。

在本不宜於農耕的地方種地,是當時歷史上兵荒馬亂的年代造成的,怪不得百姓。但在根本沒有水的地下,非要找出水來,這明顯是人禍。

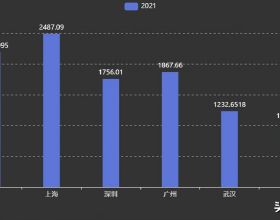

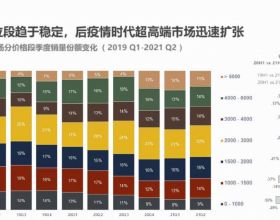

歷史早已翻篇,2012年包固引水工程建成,每年有4000萬噸黃河水從包頭翻越莽莽陰山,流進了這片乾涸的土地。區區4000萬噸水,對於年降雨量僅有300毫米,縣域面積5021平方公里,總人口21萬人來說,是杯水車薪,引來的這點水也只能解決縣城居民的缺水和金山開發區工業用水,但這畢竟是開天闢地,千年才能等一回的壯舉。

離開家鄉的那一天,一路上我在想,有今天調水的第一步,就會有明天的第二步,後天的第三步。

注:有關這項工程,筆者當年作為內蒙古晨報的記者,曾做過詳細的新聞採訪報道,詳見2011年6月28日的內蒙古晨,原標題為“2011年,固陽縣調水原年”。感興趣的讀者可以百度,有連結。