✪ 賈晉京

中國人民大學重陽金融研究院

【導讀】近日,北航青年科研團隊研發的“馮如三號-100型”無人機續航時間,超過美國創造新世界紀錄,引發全網關注。從理論突破到產品研發,中國青年科技人正逐漸成為一支重要的創新生力軍。近年來,包括《文化縱橫》青年研究課題在內的諸多社會調查顯示,我國90後、00後對新鮮事物的熱情和接受度高,他們更具“實驗精神”,不侷限於“引進—本土改良—生產應用”的傳統科技模式,還致力於探索未知領域,乃至尋求“破壞性創新”。

過去數十年,中國一直身負“世界工廠”的標籤和“廉價勞動力大國”的評價。然而,當前世界工業圖景已變,單純的技術模仿和“以量取勝”的工業發展模式面臨瓶頸;面對歐美“再工業化”和技術封鎖,中國勢必要向全球價值鏈更高位置努力進軍。就此而言,青年科技人才的“實驗性”創新取向及其取得的世界領先級突破,難能可貴。

本文認為,在全球生產網路化的背景下,將中國定義為“世界工廠”已經過時。如今工廠已不是最終消費品的生產主體,而類似於“車間”;世界本身才是一個大的“世界工廠”,中國是這個“大世界工廠”中最多的車間集合。作者指出,我們要從“工業生態”的視角,評價一國工業水平,而國家“工業生態”的作用在於:在全球範圍內,協調“設計—原材料—製造—銷售”的整個生產環節。這種協調屬於第三產業的“生產性服務業”,而第三產業的創新,則體現為生產網路組織結構的創新或者具體環節的技術升級——這些都是“實驗室”意義上的行為。為此,作者建議,未來中國要從“世界製造車間”向“世界實驗室”升級,打通決定產業體系水平的兩個根本性支撐因素——品牌和現代金融體系,以重塑中國工業和中國創新的新圖景。

本文原載《文化縱橫》,原題為《中國應從“世界工廠”升級為“世界實驗室”》。文章僅代表作者本人觀點,供諸位思考。

中國應從“世界工廠”升級為“世界實驗室”

“世界工廠”地位是“中國奇蹟”的基礎, 這種地位如今是否仍然穩固?按照貿易增加值方法統計, 中國在全球價值鏈中看上去只是承擔組裝中間產品的角色, 這是否說明, 實際上中國在為世界充當“廉價勞動力”?現在歐美提出“再工業化”計劃, “中國製造”前景如何?要回答這些問題, 需要從重新認識當代世界工業圖景入手。

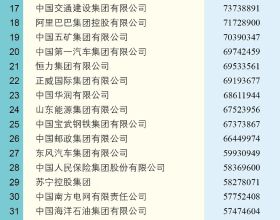

(來源百度百科及新浪微博)

▍“世界工廠”概念已過時

當我們使用“世界工廠”一詞的時候, 實際上是以工廠為“基元”在討論問題, 即把單個工廠當作最基本的主體來看待全球的產品生產能力分佈。這種角度在英國作為“世界工廠”的時代毫無疑問是對的, 但用來刻畫當前的中國則有刻舟求劍之嫌。

很大程度上, 工廠 (factory) 已經不適合作為觀察當代工業體系的基礎單元。factory一詞在中古英語中本意是“代理店”, 其詞義演化成“製造廠”與工業革命有關。工業革命的特徵是使用機器代替手工來進行生產, 使用很多機器的企業被稱為factory或manufactory, 以區別於手工為特徵的企業firm (工場) 。

第二次工業革命後, 大批次生產、大規模製造在工業體系中成為主流, 於是大型流水線、大車間之類大規模製造的場景便成為“工廠”意象中的主要部分, 這構成當今使用“世界工廠”一詞時“工廠”的通常意涵。

在這種意義上, “工廠”是工業體系中的主體, 輸入原材料和零件, 輸出製成品;要生產出更多製成品, 就要建立更大的工廠。說中國是“世界工廠”意思就是說中國在扮演世界最大工廠的角色, 為全球生產工業製成品。這樣的視角實際上是在以第二次工業革命時代的工業認知來看待當代工業。在這樣的視角下, 如果按照貿易增加值統計體系的方法來觀察, 會發現中國所組裝的零部件, 其實大量來自進口, 那就會產生中國只是在全球產業鏈中扮演組裝廠角色的看法。如果注意到一些新跡象, 即新建的組裝廠選址從中國轉向西方國家, 就可能得出“製造業迴流”、“西方國家正在‘再工業化’”的判斷。不過, 在當代工業的現實圖景下, 這種判斷需要重新思考。

20世紀90年代之後, 隨著網際網路等資訊科技的快速發展, 遠端製造成為現實, 工業的每個環節都可以單獨拆分出來在全球範圍尋找最適合的承包方, 製造與設計、管理、銷售等以往通常都在“工廠”內部的環節相互分離, 在空間上重新劃分。於是, 全球離岸外包之網蓬勃發展起來。

離岸外包是專案的發包方與承包方處在不同國家的外包合同, 離岸外包的迅速發展使原先在一國之內甚至在一個工廠之內價值鏈轉移到多個國家之間, 成為全球價值鏈。以此為視角, 我們可以看到一幅不同以往的全球工業圖景。

▍重繪世界工業圖景

20世紀60年代之後, 集裝箱運輸迅猛發展, 把產品分解為多個部件在全球進行製造和組裝有了現實條件, 跨國公司興建海外製造基地的浪潮在20世紀70年代開始興起。跨國公司根據各個國家的成本狀態來協調生產和分配任務, 從公司和行業內部進行生產的組裝活動中誕生了離岸生產和生產地的轉移。而中國在20世紀80年代對外開放, 加入全球分工體系則使一個人口超過全球五分之一的“大塊頭”參與到了全球工業大轉移的歷史程序中。20世紀90年代之後, 在網際網路的基礎上, 離岸外包的任務從“部件—組裝”升級為向全球委託任何分工環節, 即從貨物貿易發展為任務貿易, 由一國製造轉變為全球製造。

在全球製造時代, 整個工業過程從原材料生產到最終產品製成的各個環節, 如研發、設計、生產、製造、營銷等環節已形成了有序的全球網路。由於曾經在一個工廠內部完成的生產過程已經被分佈到全球, 因此“工廠”的詞義也需要重新認識:現在的工廠已經不是最終消費品的生產主體, 而只是全球分工網路中承擔某個任務的節點, 多少有點類似於“車間”的功能, 世界本身才是個大的“世界工廠”, 中國只是這個“大世界工廠”中最多的車間集合。

當前, 全球工業體系的大致圖景可以分為設計、原材料、製造、銷售四個“模組”勾勒其輪廓。

設計是生產過程的開始, 而設計的出發點是市場需求, 因此市場需求量最大的地方能夠提出對工業品設計的最多要求。當前, 美、歐、日等“西方發達國家”是最大的消費市場, 因此最大量的工業產品也是根據其需求設計的。設計連線的是市場與工廠, 要把需求表達為工廠的操作, 因此設計能力與對市場和工廠兩端的理解都密切相關。當前設計能力最強的仍是西方國家, 尤其是美國, 世界上最密集的“創新”產業叢集分佈在美國西海岸。不過, 設計過程中最大量的工作環節也是分解為模組外包出去的, 承接這種“包”最多的是中國和印度。隨著中國內需的擴大, 提出的需求更多, 設計能力逐漸在向中國轉移。

原材料的價值其實本應由製造業來決定, 但與生產的全球化密切相關的是國際原材料交易的金融化, 原材料被稱為“大宗商品”金融化了之後, 其價格是由交易市場與結算貨幣決定的, 即被中間環節決定。當前掌握貨幣權力的金融國家在努力與資源國家聯合起來向製造業國家提出更高的要價。

製造是生產過程的核心, 中國擁有全球最大的製造能力。理解當代製造業不可忽略的背景是“系統工程”。當代的最終工業產品其實都是系統工程產物, 為了把它們製造出來所需要的“工廠”, 就是世界這個“大世界工廠”, 因此每一個具體的、傳統意義上的工廠規模已經不重要。拿手機為例, 為了製造一個手機的“裸機”, 就需要組裝數以千計的零部件, 而這數以千計的零部件中很多都有不同的可選型號, 往往每個型號都是由一個傳統意義上的工廠生產的。在這幅圖景中, 中國是當今世界傳統意義上的工廠最多的所在地。而把諸多工廠串聯起來的, 是服務於最終產品的“生產體系”——通常是由最終產品的品牌擁有者主導的。也就是說, 如果中國的製造環節是以生產出口產品為目標的, 則中國 (傳統意義上) 的工廠要被出口產品的品牌擁有者來分配其分工位置, 而這些品牌擁有者大部分是西方跨國公司。

銷售決定著製造體系“賣什麼”, 從而在動態地塑造著整個製造體系。在當代, 銷售實際上越來越成為整個工業體系中的“大頭”——這一點看上去不太好理解。以電子商務為例, 電子商務行業銷售額最高的是電子類產品, 如手機、空調、電腦等, 而這類產品的售後服務變得越來越重要, 而這些售後服務提供的具體服務內容往往是製造崗位的轉移, 比如機械、電子崗位。因此, 其工作內容其實與工業崗位類似, 但在統計上卻從第二產業轉移到了第三產業。

當前, 工業生產的序貫環節——從原材料開發、轉運、加工, 到產品設計、製造、銷售的鏈條, 即價值鏈已然全球化, 其背後是全球資訊網路的貫通和金融服務網路的銜接。曾經可以按照國界線來劃分的一個個單獨的產業體系, 已經被全球一體化, 成了全球產業鏈之網, 我稱之為“全球共同的微觀基礎”。

▍“工業生態”才是關鍵

擺脫建立在單個“工廠”基礎上的工業認知, 從系統的觀點來看問題, 就會看到“工業體系”才是觀察一個國家工業水平的尺度。在最終產品越來越複雜的時代, 往往一個產品所涉及的生產環節就有幾萬個, 飛機這樣的產品涉及的生產環節則有幾百萬個。這麼多環節需要的供應商也往往難以計數。一個國家能生產出什麼樣的產品, 取決於能夠協調多少個環節:協調的環節越多, 就能生產出更復雜的產品。

決定一個國家工業水平的重要因素之一, 是這個國家工業體系的完整性:即能夠生產人類全部工業品種類中的多少種。在所有的工業品中, 系統整合程度最高——即需要整合的工業門類最多的是宇宙飛船, 生產宇宙飛船需要整合全部工業門類的七成以上。能夠生產出宇宙飛船, 說明這個國家擁有完整的工業體系, 並且能夠充分有效地進行協調, 這樣的國家實際上能夠生產從最高階到最低端各種工業品。

不過, “工業體系”這個詞尚不能充分表達工業能力的來源。因為“體系”是一種靜態的描述方式, 難以傳遞“活躍度”方面的資訊。因此, 我主張用“工業生態” (industrial ecosystem) 一詞代替“工業體系”, 以說明工業不僅是個系統, 而且是個生態系統, 生態系統的“活性”非常重要。

使用“工業生態”一詞, 可以更清晰地理解中美工業現在的差別。2011年2月, 奧巴馬曾經問喬布斯:能不能在美國建蘋果手機生產線以解決就業?喬布斯回答說:技術上來講完全沒問題, 但需要8000多名工程師, 在美國招募這麼多工程師至少要9個月時間, 但在中國只需要兩週, 這就決定了生產實際上只能在中國進行。

這個例子可以說明從“生態”角度來理解工業體系“活性”的重要性。美國曾經擁有世界上最大、最完整的工業體系, 但是由於多年的工業外移, 已經失去了大量中低端環節, 工業體系的“活性”大大降低。這一方面與工業中大量環節流失, 剩餘的部分難以“連綴成網”有關, 另一方面, 更為重要的是, 如果掌握技術的人員沒有一直處在不斷工作的團隊中, 要想重新“找回狀態”也很困難。與美國不同的是, 中國的“工業生態”相當富有活力。這與中國的城鎮化程序密切相關:大部分工業崗位就業人員都處在“有活幹”的狀態。

“工業生態”不僅與工業生產體系有關, 與人口、消費乃至社會、文化都密切相關。隨著時間的推移, 中國的勞動人口年齡在上升, 但勞動經驗或者人力資本也在積累。隨著資訊化和自動化的發展, 當代工業越來越不需要低人力資本的簡單勞動力, 但越來越多地需要富有工業經驗的勞動者。

正如一套自然生態系統難以轉移一樣, 一套工業生態也是難以轉移的。西方的工業基礎之所以會大量轉移到中國, 是因為中國具有適合承接現代工業的“土壤”, 而這種土壤的存在, 是有苛刻條件要求的, 比如工業基礎設施水平、勞動人口的知識水平、社會組織能力等。有一個被廣泛引用的案例:20世紀80年代, 美國的晶片製造商想設立一個海外工廠, 備選廠址分別在當時力推工業化政策的非洲某國和中國蘇州。在非洲某國招募的工人是從技術學校成批招入的畢業生, 而在中國蘇州招募的工人則盡是受教育年限較短的家庭婦女。結果, 培訓期過後, 非洲某國的工人合格率不足一半, 而中國的工人合格率高達98%。其中一個原因在於:中國人吃飯用筷子, 而生產線上用鑷子, 對手部動作的要求近似;並且, 蘇州的家庭婦女在家裡的主要活計是繡花!較高的科技基礎教育水平和社會組織能力使得中國的工業生態難以被其他一些發展中人口大國如印度、巴西複製。因此中國的工業事實上很難“移出”, 只可能“外溢”——即中國的產業體系向境外擴張。

▍下一輪產業革命

西方的“再工業化”與“第三次工業革命”會改變全球工業格局, 使製造業迴流並削弱中國地位嗎?這需要從“再工業化”與“第三次工業革命”的內涵來分析。

所謂“再工業化”, 其依據是西方國家一些新建的工廠。但這些新建的工廠其實是現有的全球工業體系進一步發展的結果, 而非新的趨勢。現有的全球工業體系朝著“體系越來越龐大, 主體越來越精巧”的方向發展, 其後果之一便是“就近組裝”——在銷售地附近組裝。由於產品越來越複雜, 以及組裝環節的自動化程度提高, 因此離岸組裝再運到銷售地, 會越來越不如在銷售地附近組裝節約成本。僅透過西方國家建立幾個組裝廠來判斷“再工業化”是極其不充分的。西方國家能否“再工業化”的核心問題是其“工業生態”能否恢復到20世紀80年代之前的水平, 而答案顯然是否定的。

所謂“第三次工業革命”是一種概念炒作, 其支撐論據大約有三:3D列印、自動化、能源革命。但仔細分析, 三者“忽悠”的成分都遠大於實質內容。

3D列印根本不可能支撐新的工業革命, 這是由其原理決定的。3D列印是增材製造, 是把材料“堆積”成型的, 這就註定了其製成品的材料強度有很大問題, 並且難以克服。3D列印的優勢其實只在於複雜物品的成型, 這對設計環節很有用, 但僅靠設計環節的改進是不能帶來全產業鏈的顛覆性創新的。何況中國的3D列印技術並不落後。

自動化程度提高是全球工業的共同趨勢, 西方媒體論證自動化能帶來“再工業化”的理由是可以減少勞動人口方面的劣勢。然而, 必須指出的是, 自動化其實並不節約人力, 只是改變人力的用途而已。自動化會減少直接加工零件的工人, 但卻增加程式設計和除錯崗位數量, 綜合算下來減少人員數量有限。並且, 要想能讓機器人完成生產動作, 需要由精通生產動作的人來程式設計。在全球大部分最基礎的工業環節都在中國進行的, 世界上精通生產動作的人都在哪裡呢?

至於能源革命, 更像是個泡沫。能源革命的最大論據在於頁岩氣。而頁岩氣可能僅僅只是一個泡沫, 而不是一場革命。美國頁岩氣的盈虧平衡點大約在7美元/百萬英熱單位左右, 但實際天然氣價格只有3~4美元/百萬英熱單位。這種長期虧損的行業根本不具有支撐一場新工業革命的可能性。

▍新一輪產業升級的基礎和方向

中國目前正在努力擴大內需並推進產業升級, 這是中國進一步發展的現實需要。進一步發展需要依靠熊彼特意義上的創新——即技術創新或商業模式創新引發的生產與消費過程的重組。創新從哪裡來?新技術或商業模式從來不是在真空中冥想得來的, 而是從解決現實問題、滿足實際需求中得來。如果這個國家的生產鏈條主要是服務於國外訂單的, 當然所做的主要也就是在滿足國外市場的需求, 而根據這些需求進行產品設計的主導方當然也就是國外公司, 於是這個國家的熊彼特式創新必然會不足。要想在創新的基礎上實現可持續發展, 擴大國內市場需求就成了前提。

把創新建立在國內市場基礎上, 就需要進行產業升級。要把需求表達成產品並且賣出去, 就要有設計能力、價值鏈構建能力和分銷能力為支撐, 而這就涉及到第三產業的發展壯大問題。

“第三產業”的概念最早在1935年提出, 當時的產業背景還是第二次工業革命時代, “工業”可以比較清楚地等同於“製造業”, 因此“第三產業”也可以比較清楚地按照“不是農業也不是工業”的標準被區分出來。但在當代這種區分卻明顯過時, 因此, 當代的“第三產業”需要分成生產性服務業和生活性服務業來看。其中生產性服務業包括金融服務業、交通運輸業、現代物流業、高技術服務業、設計諮詢、工程諮詢服務業等, 很多都是從製造業中分離出來的。這種分離是怎麼發生的呢?這實際上就是“產業升級”的過程。比如說, 要生產更為複雜的產品, 可能就需要使用數控機床, 而數控機床的關鍵是程式設計, 程式設計工作可能會被外包給專業公司, 在統計上, 給機床程式設計的工作如果是由獨立的公司來做的, 就算做第三產業。

在全球共同的微觀基礎上, 產業發展趨勢是“體系越來越龐大, 主體越來越精巧”, 即就整個價值鏈而言, 系統化程度越來越高, 系統規模越來越大, 但系統中的大多數企業會越來越專業化、精細化, 只做某一項精細分工的企業會越來越多。在擁有高度現代化製造業體系的日本, 製造業企業中約四分之三是1~9人規模的企業, 而299人規模以下企業佔全部製造業企業數的99%, 這是因為其分工網路高度發達, 大多數企業都在大企業為核心的分工網路中承擔某個細分環節。

中國的產業升級必然會帶有從第二產業向第三產業升級特徵。而第三產業的創新則會體現為生產網路組織結構的創新或者具體環節的技術升級, 而這些都是“實驗室”意義上的行為。因此, 中國的發展方向應該是從“世界製造車間”向“世界實驗室”升級。

只有朝著“世界實驗室”方向升級, 決定產業體系水平的兩個根本性支撐因素:品牌和金融才能真正發展壯大起來。品牌曾經是產品生產者的標籤, 但在全球價值鏈時代, 跨國品牌擁有者的角色已轉變為價值鏈的規劃者與管理者。只有發展壯大自己的品牌, 才能在全球價值鏈中擁有主動地位。品牌的壯大需要多種要素的協力, 而其中最關鍵的是實驗室中的創新。現代金融體系是全球價值鏈的“地基”, 沒有現代金融體系把地球連線為一體, 全球價值鏈就不可能建立。而金融本身的發展壯大, 需要的是這個國家的實驗室能夠提供帶來“破壞性創新”的產品。美元的地位離不開“美國創新”的支撐, 同樣, 人民幣的國際化也需要“中國創新”的助推。

本文原載《文化縱橫》2013年第4期,原題為《中國應從“世界工廠”升級為“世界實驗室”》。文章僅代表作者本人觀點,供諸位思考。