如今,在杭州西湖的九溪十八澗,有一座圓基拱頂的墓在那兒靜靜地立著,墓碑上墨字寫著:“陳布雷先生之墓”。

陳布雷生前,曾跟夫人王允默說:“宋代的臣子老了,可以退休,到那青山綠水的去處領一座寺院,頤養晚年。夫人,我頗想到杭州置買一塊田地,不管價錢多高,為我退隱先作一點實際準備。”

陳布雷買下的這塊田地,就在九溪十八澗。不料,這裡未曾作過他的退隱之處,卻是作了他最後的歸宿之所。

陳布雷,寧波慈溪人,被稱為蔣介石的“文膽”和“智囊”。他1912年加入同盟會,曾為上海《天鐸報》《商報》《時事新報》主筆,立志終生從事新聞業。

然而命運卻同他開了很大的玩笑,自從1927年認識蔣介石後,他就逐漸被裹進了他最不喜歡的政治圈中,從此一路開掛,官運亨通,欲罷不能,歷任浙江省教育廳廳長、教育部次長、中央宣傳部副部長、國民黨中央政治會議副秘書長、總統府國策顧問等職。

這種旁人萬般羨慕的事情,陳布雷卻做得苦悶異常。最終在精神與身體的極度痛苦中,自行結束了自己的生命。

1948年11月14日一早,南京《中央日報》刊載出一條爆炸性的新聞:“陳布雷氏昨日心臟病逝世 總統夫婦親往弔唁明大殮”。

新聞中有一段是這麼說的:

“昨晨,隨從因陳氏起床較晚,入室省視,見面色有異,急延醫診治,發現其脈搏已停,施以強心針無效。陳氏現年59歲,體力素弱,心臟病及失眠症由來已久,非服藥不能安睡。最近數日略感疲勞,仍照常從公,不以為意。不料竟因心臟衰弱,突告不起……”

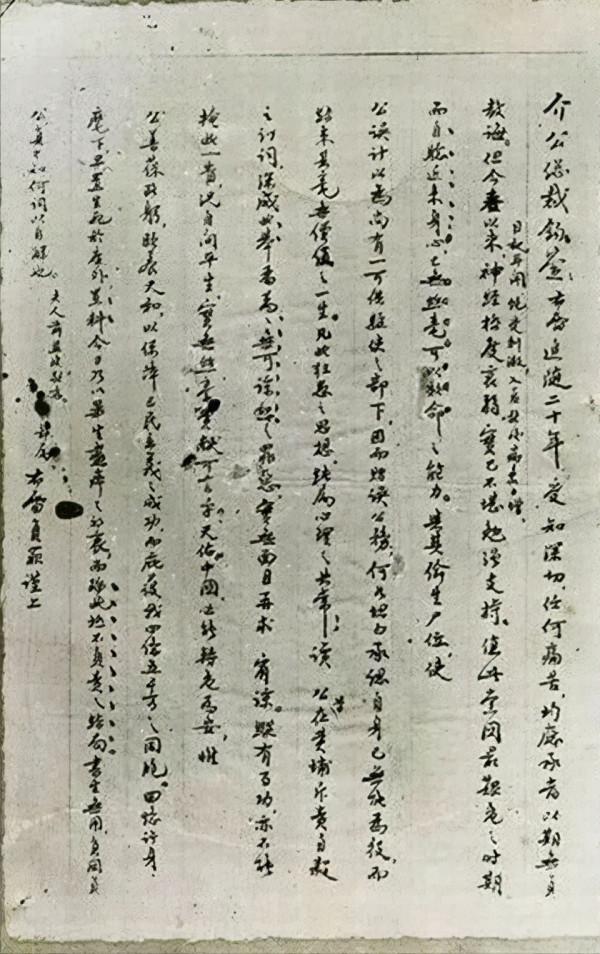

這是謊言。而且撒謊的,還是陳布雷本人。一切秘密都藏在他給秘書蔣君章、金省吾的遺書中。他是這麼交待的:

“如何發表訊息”“我意不如直說‘XX從八月以後,患神經極度衰弱症,白天亦常服安眠藥,卒因服藥過量,不救而逝’”。

而陳布雷如此交待的原因,如他所說是怕“反動派捏造謠言”。陳布雷好友邵力子知道後,極力反對按照陳的遺言釋出訊息,他埋怨道:“宣傳、宣傳,一生從事宣傳,到後來連老命都賠了進去,還要講宣傳!”

最終,國民黨決定澄清。在該假新聞釋出的四天後,《中央日報》又補發一條新聞,糾正了陳布雷死於心臟病的言論,並承認其是“感激輕生以死報國”,隱晦傳達了其是死於自殺的意思。

時間回到同年11月11日上午,國民黨中央政治委員會舉行臨時會議,陳布雷拖著疲乏的身子參加了會議。

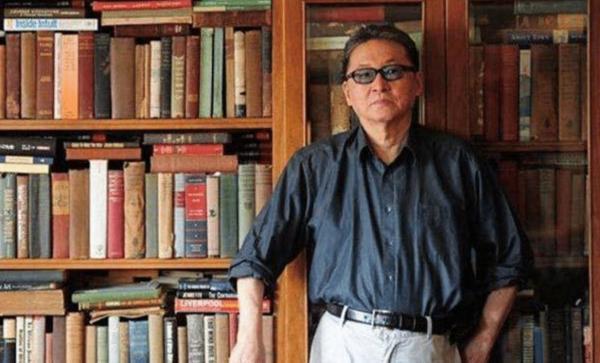

近幾年,陳布雷的身體其實已經十分壞了,照他自己的話說即已“油盡燈枯”。看看下面這張照片——瘦長的冬瓜臉,下撇的嘴角,憂鬱的眼神,老態盡顯,這分明是一個不快樂的人。

這是陳布雷攝於1948年的照片,所謂“相由心生”就是如此吧。

會議上,蔣介石大發脾氣,陳布雷直諫,卻被蔣罵了一頓,要知道,蔣歷來是很尊敬陳布雷的,一直稱其為“先生”,而這次,他卻大聲對陳布雷說:“你呀,是不是腦力衰弱得不夠用了?怎麼老是與我唱對臺戲,真是書生誤事,你去休息吧!”

從來沒這樣被蔣介石對待過的陳布雷當時很下不來臺,臉上紅一陣白一陣,呆呆地退出了會場。

陳布雷的秘書蔣君章在等著陳回去吃飯,他看陳一進門,臉色寡白,像生了重病似的。陳布雷看蔣君章在看他,就問:“我的臉色如何?”

蔣君章問:“陳先生是否身體不適?”

陳布雷點了點頭,於是坐下來吃飯。這頓飯吃了很長時間,陳布雷一改往日的沉默寡言,反而侃侃而談:從北伐說到抗戰,然後又說到國際形勢,言語間無不透露著對目前國民黨的憂心忡忡。

飯後,陳對蔣說:“我需要休息兩天。”說罷就上樓去了。

第二天,待陳方和吳國楨來訪後,陳布雷轉頭對陶副官說:“我要理個髮。”理完後他再交待:“我要休息了,再不接電話,也不見賓客。”這一天他吃飯特別快,菜也僅吃靠近自己這一碗,吃完後便心事重重地上樓了。

大家也許看出了些端倪,但是誰也沒多想。

其實陳布雷早已萌生了赴死的念頭,只是當時抱定了決心罷了。12日夜,他在樓上奮筆疾書,一封接一封地給不同的人寫著遺書,交待後事。

他做事一向是極有條理的,甚至在即將離開這個世界前,還要安排好一切,了無牽掛地走。

他先給蔣介石寫了一封,又分別給妻子允默、陶副官、陳方、報社友人、孩子們、弟弟、幾名同事等都寫了,一共10封。

此時天已露白,遠處傳來悠悠晨鐘聲,陳布雷取出兩瓶100粒裝的安眠藥,倉皇吞了下去,和衣倒在床上。

13日上午9點,陳布雷寓所電話鈴響起——是中央黨部催促陳去開會的。蔣君章替陳布雷請過假便放下了電話。隨著時針過了10點,樓上仍然沒有一絲動靜。蔣君章和陶副官感到有點奇怪。

蔣於是上樓去,輕叩了幾下門。沒有響應。蔣心慌起來,加大力度敲了幾下,還是沒動靜。蔣急忙喊道:“陶副官,你快來,從氣窗上看一看裡面!”

陶副官搬來茶几,站在上面往裡看,發現陳布雷床上的帳子是放下的,看不清楚。他急忙探身進去把彈簧鎖弄開,兩人一起衝了進去,掀開帳子一看——無血色的臉,張大的嘴,天哪!陳布雷已經沒氣了。

他枕邊放著一封給蔣君章的遺書,一支沒加套的鋼筆,還散落著兩瓶“巴比妥”安眠藥,其中一瓶已空,另一瓶還剩下幾粒,枕邊也掉落了幾粒……

蔣君章將信封開啟,剛看了第一句“我今將不起,與兄等長別矣”,便淚如泉湧,再也看不下去了。

他急忙通知了國民黨各要員,大家很快便得知了“佈雷先生完了”的訊息,紛紛趕來陳宅,有的痛哭嚎啕,有的眼含淚光,氣氛悲悽且沉重。

很快,蔣介石也來了,他身穿長衫馬褂,沉著臉,看著這位衷心追隨自己二十餘年的部下遺容,百感交集。他交待好後續事務後,就離開陳宅回到了自己府上。

他在屋內來回踱步,陳布雷是繼戴笠後,讓蔣介石感到若有所失的第二人,他不禁提起了顫抖的手,懷著極痛惜的心情,寫下了一幅橫匾:“當代完人”。

縱觀陳布雷一生,其實蠻不容易。他16歲失母,25歲喪父,家裡的重任自然都落在了他肩上。但他毫無怨言,悉心照料著眾多的弟妹們。

他雖然只是浙江高等學堂文法科畢業,沒有大學文憑,也沒有留過洋,但是他對自己從事的新聞業還是比較歡喜的。

陳布雷從浙高畢業後,經戴季陶等人的介紹進入了《天鐸報》當編輯,當時是1911年秋,辛亥革命前夕。

他那段時間過得很愉快,每日撰短評兩則,每十日撰寫社論三篇。他在短評中喜用《水滸傳》典故語句,單刀直入,很能吸引讀者。

1912年,孫中山就職臨時大總統,用英文發表了一篇《告友邦人士書》,由外交總長王寵惠帶到上海來發表,正苦於無人翻譯之際,《天鐸報》總經理推薦了陳布雷。

中英文俱佳的陳布雷出色地完成了翻譯任務,得到大家賞識。

可能由於太過出眾,與世無爭的陳布雷最終還是被排擠出了派系林立的《天鐸報》。

他回到寧波,在效實中學教書,一教九年,期間還給上海《申報》做義務譯述作者,1920年又兼任寧波《四明日報》撰述。

同年6月,上海商務印書館聘請他去上海編譯《韋氏大字典》,不久,《商報》成立,他又到上海做起了他喜歡的新聞業。

他在《商報》仍是寫評論,文筆犀利依舊,人們爭相傳誦,報壇許為“突起之異軍”。郭沫若後來第一次見陳布雷,說自己拜讀了其在《商報》寫的所有文章,力透紙背,橫掃千軍。可見陳布雷的寫作功力了得。

那段時間,是陳布雷此生最快樂的日子,以至於他做了蔣介石幕僚後,數次回想並提起這段愜意的時光。文人最需要的,就是我筆寫我心,這對之後的陳布雷來說,竟全成了奢望。

“是金子總會發光”,非一般人的陳布雷逐漸被另一個非一般人注意到了,他就是蔣介石。

更準確說來,陳是被與他共事過的戴季陶、張靜江等人介紹給蔣介石的,而蔣介石當時正好缺少一個幕僚長,他認為陳布雷很合適。

1927年2月,37歲的陳布雷第一次見到了蔣介石。經過幾番交流,他加入了國民黨。他渾然不知,自己已經開始被捲入政治漩渦,而且即將越卷越深,乃至萬劫不復。

由那篇《告黃埔同學書》開始,陳布雷成為蔣介石的代筆人。如李敖所說:“陳布雷一生沒有文集留傳——他的文章,都跑到別人的文集裡頭了”。此事就文人來說,幸耶、不幸耶?顯而易見。

在1927-1934年這個階段,陳布雷還稍微有些許自由。雖然蔣介石欲重用他,但他堅持不願做官,就不用待在蔣身邊,只有當蔣遇到重要事情時,才會把他叫到南京去寫文章。

因為那段時間,蔣介石身邊還有一個幕僚長,即楊永泰。楊永泰是個能人,在蔣介石“削藩”和“剿共”期間都出過大力,因此頗得蔣賞識,蔣令其直接睡到自己臥室門口,隨叫隨到。

可是楊永泰此人心術不正且工於心計,甚至還想幹涉和控制蔣介石。這還了得?蔣介石必然容不下他。於是趁著1934年的農曆元宵節,黨內要員都在場,蔣介石公開表示,要將陳布雷召到自己身邊來工作。

宴會後,蔣為了表示誠意,還專門單獨約陳私聊,向其傾訴苦衷,說希望他幫幫自己,分掉一些楊永泰的權力。

陳布雷是個老實人,他一直非常感激蔣介石對他的賞識與恩寵,眼看“主人”有難,他怎好一再推辭?於是,陳體內那種封建“愚忠”思想又萌動,便答應了蔣的要求。

可以說,自從陳布雷來南京成為蔣介石的侍從室二處主任後,他就再也沒有了自我,全身心都放在蔣身上。蔣君章在《傷逝集》裡曾描述過陳布雷的工作狀態:

“先生之佐蔣委員長,真正做到無名英雄的境地,一切都歸諸蔣委員長,所有工作,都為蔣委員長而努力。他每天無晝無夜地工作,蔣委員長什麼時候都找得到他,照著工作的時間性,分別緩急,立刻非常正確地執行……”

陳布雷始終忠於蔣介石,他也知道蔣有些地方不對,但他不願也不敢背叛這個“主人”,他要從一而終;但他又是一個道德至高的文人,因此他內心是非常矛盾且糾結的。

比如1936年的西安事變後,蔣介石讓他編纂一篇與事實不符的《西安半月記》,這讓陳布雷非常為難。

他寫了又扔,扔了再重寫,反反覆覆,以至於脾氣一向溫和的他變得暴躁不堪,折斷很多筆頭,一個勁地嘆氣,大聲對前來勸慰的妻子和妹妹說道:“你不懂,你不懂,叫我全部編造,怎麼寫得出?怎麼編得出!”

而且這種事在其之後的政治生涯中,還不斷重演著,他沒法反抗,內心又極其不情願。就這樣,陳布雷總是被這種矛盾的心理反覆折磨著,心力交瘁。

他曾在日記中寫下:“餘今日之言論思想,不能自作主張。軀殼和靈魂,已漸為他人一體。人生皆有本能,孰能甘於此哉!”

“為人捉刀是苦惱的” “我如嫁人的女子,難違夫子” “為不懂文字的人寫文章,真是世界上最大的苦事”陳布雷經常如是跟自己的外甥翁澤永吐槽。

有幾次,為蔣介石撰寫的文章,被蔣刪改得面目全非。清清爽爽的一份文稿,弄成像東一堆、西一塊的三色拼盤,還要陳布雷作第二次第三次修改……

“哎,倘若讓我重返報界那該多好!”陳布雷有時會發出這樣的感嘆,但他已經被捲入了政治漩渦的中心,知道的機密也太多,已然無法回頭。

據陳布雷給蔣介石的遺書內容和他身邊比較親近的同事回憶,在第二次國共內戰期間,陳布雷曾勸告過蔣介石罷兵,同共產黨舉行談判,兩方早日結束內戰,讓百姓安養生息。

但蔣介石沒有聽他的,仍表示要“背水一戰,成敗在天”。陶副官事後回憶,那次陳和蔣長談後,回到寓所還自言自語地嘆道:“成敗在天,成敗在天!”一連數天抑鬱不可終日。

在遼瀋戰役國民黨軍節節敗退之際,眼看大量難民湧入關內,風餐露宿,無家可歸,整個中國都遭到嚴重的毀滅和破壞。

陳布雷實在看不下去了,他經常感嘆:“已有兩千萬百姓流離失所,再打下去真不得了!” “我一定要勸勸委員長,這個仗不能再打下去了。” “……”

此外,國內還嚴重通貨膨脹,物價飛漲,後來甚至發展到工人一個月的工資只夠買一塊肥皂。陳布雷盡了一切能力廉潔奉公,但還是無力迴天!

這一切的一切,讓陳布雷呆若木雞,只剩搖頭——他已耗盡了最後一絲力氣,無論身體還是心理,都已“油盡燈枯”。

他恍然發現,自己這麼多年辛苦折騰,似乎沒做對一件事,他對不起主人,對不起“黨國”,對不起國民,對不起家人,對不起所有人……於是,終於選擇了自盡這條“下策”。

陳布雷是一個悲劇人物,是李敖口中“最不該死” “每每要為之垂淚”的那個人。在那樣一個複雜的、瀰漫著黑色恐怖的政治氛圍中,他始終是一個純淨的讀書人,這非常不容易,也難怪蔣介石會賜予他“當代完人”的稱號。

很多人拿他的死和王國維比較,也有一定道理,他們都屬於陳寅恪口中的“殉文化”者、“殉理想”者。

當然陳布雷必然有錯,還錯得不輕。他太“愚忠”,也太軟弱,他這麼聰明絕頂的人,當然意識到了自己這二十多年是踏上了錯誤的道路,他悔恨,他無助,但他不允許自己改變,因此他只有“以死自剖”,將自己“永遠殉葬在黑暗裡了”。

(全文完)

您的點贊、關注、轉發是對我最大的鼓勵!雪梨期待與您一起交流探討,非常感謝!

備註:圖片來自網路,侵權必刪。