北京這座古都,正式以“北京”為名,始自永樂元年(1403年)正月,明成祖朱棣“遵太祖高皇帝中都之制”,改北平為北京。

當時,朱棣雖有意遷都北京,但迫於輿論壓力,只能打著效仿太祖“中都之制”的名義,施行南京、北京的兩京體制。

“中都之制”中的“中都”,在朱元璋老家鳳陽,是明早期的三都之一。中都皇城是南京和北京的紫禁城藍本,還比北京紫禁城大12萬平方米。可惜的是,明中都建設6年即遭罷建,逐漸湮滅無聞,連正史中也鮮有痕跡。

幸虧有精通明史和歷史地理的學者王劍英,在“文革”下放時發現此城,為北京找到了“前世”。隨著考古推進,這座被重新發現的中都,正成為研究明代北京城的一個重要參照。

01.

窮縣有個闊皇城

1969年,安徽省鳳陽縣黃泥鋪村,來了一位奇人。荒涼的鄉村公路上,他光著膀子,頂著寒風或烈日,常常跑上十幾公里。當地的老鄉大概從未見過這種景象,也沒聽說過馬拉松,常問:“這人是不是神經有點毛病?”

這位跑者叫王劍英,是江蘇太倉一名門望族的後裔,燕京大學歷史研究院的最後一屆研究生,人民教育出版社歷史編輯室編輯。20世紀50年代,他曾被借調到中國歷史博物館,擔任歷史地圖組組長,可見其學識淵博。

48歲是做學問的黃金年齡,但在“文革”那個特殊的年代,他卻被下放到了鳳陽教育部“五七”幹校,參加勞動鍛鍊。

幹校學員每天寫檢討,作交代,接受批判,還要幹養豬等髒累的活兒。別人有此境遇,難免頹唐,王劍英卻仍舊跑步、打拳、尋古探幽。他是明史專家,自然知道這裡是朱元璋的老家,於是一有機會就到處探訪。

盛夏的一天,幹校學員到總部集中。王劍英聽說離縣政府不遠,還有一座“老縣城”,是清朝的鳳陽縣治所所在地。一個鳳陽竟然有兩座縣城,王劍英覺得蹊蹺,便趁午後的空閒時間前去檢視。

走近“老縣城”,他立即被雄偉的城牆震驚了。城南門內外須彌座上精美的白玉石雕,城內巨大的蟠龍石礎,更讓他目瞪口呆。鳳陽是個遠近聞名的窮縣,怎麼會有這樣一座雄壯威嚴,華美精緻的“老縣城”呢?

登上南門的斷壁殘垣,他遇到一位年過七十的老農,便打聽此城的來歷。老農告訴他,明代開國,要在此建都,軍師劉伯溫反對,建了都城而未定都,就留下了這座空城。

老人的話,王劍英並未當真。研究生三年,他師從鄧之誠教授專修明史,如果在南京、北京之外,還有個都城,他豈能不知道?

其後,他又常常來到這裡,不過不是來尋古,而是來拆城牆的。1969年是扒拆牆磚的高潮,“老縣城”內外,人山人海,磚垛從牆根一直碼到河邊,一角五分一塊的牆磚不僅在當地很搶手,而且還遠銷上海。當時鳳陽新蓋的公私建築,幾乎清一色用的都是那種長40釐米、寬20釐米、高11釐米,每塊三四十斤重的磚,“五七”幹校也不例外。

1972年元旦剛過,幹校遣散學員,僅留下小部分有“歷史問題”的人,轉移至鳳陽城內的幹校總部,王劍英也在其列。

設在安徽省第四監獄內的幹校總部,磚牆高聳,陰氣逼人,王劍英卻被周圍的牆磚給迷住了。每當檢查交代的空隙,他就在監獄牆磚上尋找文字,並一一記錄。

他發現,這些磚上刻有江西、湖廣等明初數十個府縣的地名,有的還有官員名和工匠名。這些地名磚、人名磚,大概是當時為了保證質量,溯源問責,而進行的標註。如此高等級的明磚,在北京都不多見,難道老百姓口中的廢都真有其事?帶著疑問,王劍英邁出了考察明中都的第一步。

這一年,恰逢中國歷史博物館重新開館,他被暫時調回北京,再次主持開館前的地圖設計、繪圖、修復工作。歷史博物館與北京故宮僅咫尺之遙,工作之餘,王劍英常到故宮溜達,他發現故宮午門竟與“老縣城”的南門在形制上相差無幾。再仔細對比,發現更是驚人:

我原以為北京故宮的建築一定是全國最精緻、最豪華的,是無與倫比的。可是竟然完全跟我主觀的想法相反:“老縣城”南門須彌座上是綿延不斷的、十分精緻生動活潑的浮雕,有飛龍、翔鳳、麒麟、奔鹿、雙獅耍繡球,各種花卉和圖案,而北京的午門僅兩端有上點程式化了的圖案裝飾,其餘全都是光禿禿的白石。

“老縣城”的石欄板兩側都是精緻的浮雕,北京故宮石欄杆兩側則全是光板,沒有浮雕;“老縣城”的石礎是270釐米見方的蟠龍石礎,而北京太和殿石礎只有160釐米見方,沒有任何雕飾,鳳陽的建築構件竟然比北京的精緻,標準高。

1973年初,他作為專家參加了《中國歷史地圖集》審圖會,並藉機在復旦大學查到了乾隆時期編纂的《鳳陽縣誌》,這部書勾勒出了明中都的興衰。

原來,鳳陽那座“老縣城”,只是明中都的宮城部分。洪武二年(1369年),42歲的朱元璋下詔,以臨濠(鳳陽)為中都,按京師之制,加緊營建。“功將完成”時,他卻突然下令罷建。以舉國之力,耗時6年營建的城市,從此成了一座廢都。

此後歷經天災人禍,明中都逐漸湮沒。清代,鳳陽縣衙曾經駐在中都皇城裡,這裡就被當作縣城了。600年後,不僅鳳陽人不知“中都”稱謂,就連分管全縣文化、文物的部門,也對明中都一無所知。

透過文獻研究,王劍英發現,明中都曾經宏大奢麗,不僅有皇城,還有與北京相仿的三重城;不僅有宮殿,而且還有太廟、社稷壇、圜丘、方丘、城隍廟、功臣廟、帝王廟等壇廟建築;不僅有中書省、大都督府、御史臺等中央官署,還有國子學、會同館、觀星臺等文化外交機構;不僅有金水河、百萬倉,還有許多開國功臣的宅第、墳墓等。

02.

一人重現一座城

遙想當年宮宇重重,再看如今荒草萋萋,王劍英不禁悲從中來。他意識到,這些國之瑰寶,若不抓緊考察研究,讓它重見天日,過不了多久,連遺蹟也將被毀滅。

為了揭開中都面紗,他向幹校負責人張健(後任中央教育科學研究所所長)做了彙報。張健破例同意他每逢星期天可以外出考察,還借給他一輛腳踏車和一個少了三米的大卷尺。此後多年,王劍英仍對此善舉念念不忘,他常對女兒王紅說:“如果沒有張健同志的支援,《明中都》這本書就寫不成。”

從1973年4月起,一位年過50的外地人,操著濃濃的吳音,到處翻磚頭,搞測量,逢人就打聽鳳陽的歷史傳說,成了當地一景。

回憶起對王劍英的第一印象,鳳陽縣人大原副主任陳懷仁曾說:“只見滿身灰塵的王先生身背相機、水壺,正用皮尺丈量明中都承天門遺址。不遠處是他的那輛破腳踏車,車旁邊置一個化肥塑膠袋,盛滿了破磚碎瓦。當地幹部背後嘲弄他,這個人是高教部‘五七’幹校的下放幹部,神經有點問題。”

雖然看起來像撿破爛的,但王劍英做的研究是高水準的。他根據歷代都城和宮殿建築的傳統規劃思想,以及從明中都到南京、北京,明朝先後三個都城建築格局的承襲規律,以“小心求證”的研究態度,實地勘察、考證,印證明中都城牆、宮殿和皇陵的位置、長度、間距。

缺乏測繪工具,他就圍著宮殿和城牆繞圈,透過步數來測算距離。如果是較大距離,他就在車輪上紮上紅繩,以數車輪轉動圈數的辦法測距。後來發現,他用“計步測距”和“腳踏車測距”土辦法測出的距離,竟與用現代儀器測出的結果完全吻合。

1973年國慶節期間,“五七”幹校組織留守學員在安徽境內參觀旅遊。王劍英則利用這段時間,自費去全國各地查尋史料,以便與半年來的實地考察相互印證。

當時沒有檢索影印裝置,許多重要古籍也沒有整理出版,為了在海量文獻中尋找有用的材料,他泡在圖書館善本室,抄錄了20餘本資料,“壘起來得有一米多高”。

王劍英的夫人陳毓秀在回憶這段時寫道:

一度我們失去了聯絡,我甚至不知道他在哪裡,在南京還是在上海?住在南大招待所還是投宿哪個小旅社?或者已經回到了鳳陽幹校,白天騎著腳踏車啃著乾糧鹹菜走訪社員,晚上開夜車趕寫他的考察報告?

臨近春節,“五七”幹校的幹部們大多回到北京過年了,仍不見到劍英的蹤影。搬家不見人,過年不見人,他似乎把我和孩子們完全忘記了。

知夫莫若妻,陳毓秀知道,“他是把他自己忘記了”,在那種忘我的境界中,不幸和非議,與發現帶來的震撼和喜悅相比,又算得了什麼?

劉建橋是當時鳳陽縣文化館唯一分管文物考古工作的幹部,他對“老王”早有耳聞,見面卻是偶遇。

當時,王劍英正爬在大木梯上,手拿《皇陵碑文》,與皇陵碑上的字一一對照。皇陵碑高達7米,碑文是豎排的,他每看一行,便從木梯上爬上爬下一次。幾個來回下來,50多歲的人,已滿身是汗,短褲背心全溼透了。

這一幕打動了劉建橋,幾經波折,他把王劍英借調至文化館,專職考察、研究明中都。研究鳳陽花鼓的夏玉潤就是這時在文化館與王劍英相識的:

“那天,室外39度,屋內一無電扇、二無蚊香,僅穿一件褲頭的王先生,一條溼毛巾披在肩上,赤腳插在水盆裡,正趴在乒乓球桌上撰寫《明中都城考》書稿。為了防止汗水溼透稿紙,他在右臂下墊了一塊乾毛巾。桌上、地上擺滿了各種書籍、資料、地圖,他不時地用左手拍打著身上正在吸血的蚊蟲。這是我第一次見到王先生的情景,這一畫面永遠定格於我的腦際中,雖時隔數十年,恍如昨日。”夏玉潤說。

從炎夏到隆冬,王劍英夜以繼日地工作著,為的是與扒拆遺址者賽跑:從1973年到1975年,是中都城遭受嚴重毀壞的多事之秋。眼看地面下的大橋一條又一條地被扒拆,西安門遺址下的木樁被吊起堆積如山。他憂心如焚,“擔心材料還沒寫完,遺址倒先拆光扒盡了”。

即使是在撰寫書稿最緊張的日子,凡是有單位請他介紹明中都的,不管路途遠近,時間早晚,天氣好壞,他都一律接受。只要聽說城西公社水利工地開工,他必拍照繪圖,拿出政策制止,講述歷史感化。

他的執著,看似無用,卻讓當地人逐漸改變了對“破磚爛瓦”的態度。一些機關幹部得知遺址的新發現後,立即通知他,並陪同他一起趕往發現地;社員在遺址上挖掘出的龍瓦、鳳滴水,也主動地送給他。

1975年春,《明中都城考》終於完稿。鳳陽縣有打字機、打字員的單位,都願意免費替他錄入。由於經費問題,書稿最初僅油印了150本,一部分送至省、地、縣有關部門及領導,一部分由王劍英帶到北京,送給國家文物事業管理局、故宮博物院、中國社科院考古研究所、北京大學等單位及有關專家學者。

很多專家熬夜讀完了這本小冊子,興奮不已,時任故宮博物院副院長單士元評價說:“《明中都城考》實實在在比簫洵《故宮遺錄》敘述元代宮室的貢獻還要大,使一座已經湮沒無聞的明代中都重新復活了。過去我一直以為北京故宮是照南京故宮建的,現在才弄清楚原來連南京明故宮也是照鳳陽明中都改建的。”

學界的轟動,也引起了國家文物事業管理局的重視。同年10月26日,國家文物事業管理局委派楊伯達、單士元、李懷瑤、王劍英、徐蘋芳5位專家到鳳陽調查,高度肯定明中都皇城和皇陵的歷史、藝術、科學價值。1982年3月10日,國務院公佈“明中都皇故城及皇陵石刻”為第二批全國重點文物保護單位。

一般而言,發現和研究一座城市遺址,是一項龐大的系統工程,從發現、勘察、宣傳、攝像、考證、繪圖、撰寫研究報告,直至爭取國家認證,往往需要一個團隊,數年功夫。而王劍英卻在非常的歷史時期,在沒有研究經費,沒有測繪工具和儀器,沒有合作伙伴的情況下,赤手空拳取得了令人難以置信的成果,這本身就是個奇蹟。

“冥冥之中,父親之前積累的歷史學、考古學、考據學、地理學、地圖學等多學科學養,似乎都是為了尋找、發現、研究明中都而積澱、準備的。”回想父親當年與明中都的相遇,王紅感慨道,“這是不幸中的幸運”。

國家文物事業管理局委派楊伯達、單士元、李懷瑤、王劍英、徐蘋芳5位專家到鳳陽調查

03.

中都錯失帝都位

很多人都知道明代有北京、南京兩座都城,但明中都卻鮮為人知,連泰斗級專家單士元也對它“到底建成了沒有,一直模模糊糊,很不清楚”。這是何故呢?

原來,古代帝王實錄“多書美而不書刺”,明代的實錄、會典、紀傳、碑銘等宮廷典籍,似乎是有意隱諱,很少記載中都宮殿。景泰年間修《寰宇通志》,雖有“中都宮殿在(鳳陽)府城萬歲山南”的記載,但英宗復辟,《寰宇通志》亦廢。

雖然史料少而分散,但《明中都城考》卻旁徵博引,將各種史料一網打盡。近年參與明中都遺址考古的故宮學者寧霄說,“很難想象,在沒有電腦檢索技術的年代,王先生是如何在浩如煙海的書籍中找到這些資料的。近年雖然有不少學者在研究明中都,但幾乎沒發現新史料。”

透過王劍英的《明中都城考》,這座被遺忘的城市找回了它的記憶:

1367年9月,吳王新宮在金陵落成。第二年,朱元璋在新宮即皇帝位,國號大明。

此時天下已定,都城卻懸而未決。朱元璋先給自己理想的定都地——開封(汴梁)一個“北京”的虛銜,並親自勘察,準備建都。然而,那曾經繁華的汴梁城,久經戰火,已是“人煙斷絕、積骸骨成丘”。

開封被定為“北京”的第二天,大將軍徐達攻佔元大都,改大都為北平。元朝滅亡後,政治形勢發生了巨大的變化,關中、洛陽、開封、北平、南京等地,都成了首都的可選項。朱元璋表面上與群臣商議,內心卻主意已定:拋棄已經建設得有模有樣的南京,定都老家臨濠(今鳳陽)。

他的理由是臨濠“前江後淮,有險可恃,有水可漕”,但究其根本,還是“聖心思故鄉,欲久居鳳陽”。朱元璋和他的鄉黨小夥伴們,大都是苦出身,現在有了富貴榮華,自然想要衣錦還鄉。

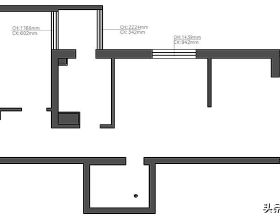

中都是按照京師,也就首都的規格建造的,規劃起點自然非同一般:外郭城範圍達到50平方公里,與元大都相當,而宮城達84萬平方米,比後來的北京故宮還大12萬平方米。全城設104坊,各類衙署、壇廟、宅第一應俱全,佈局建構可說是後來北京城的高配版。

眾臣中排名第一的李善長是建設鳳陽中都的總負責。主持明中都考古的安徽省文物考古研究所副研究館員王志說:“朱元璋常把李善長比作自己的蕭何,李善長自然知道蕭何建造未央宮的典故,在中都建造中一定會竭盡所能來討好朱元璋,這可能是明中都皇城窮奢極麗的重要原因。”

在中都營建中,木材不僅“令天下名材至斯”,還遣使到附屬國“求大木”;建築牆體先用白玉石須彌座或條石作基礎,上面再壘砌大城磚;砌築時則以石灰、桐油加糯米汁作漿,關鍵部位甚至“用生鐵溶灌”;所有的木構建築“窮極侈麗”,畫繡的彩繪鮮豔奪目,所有的石構建築“華麗奇巧”,雕鐫的圖案精美絕倫。

營建中都的勞工,由全國徵調而來。據王劍英考證,工匠近9萬、軍士7萬、移民近20萬、罪犯幾萬人、民夫45萬,參與者總計近百萬。

洪武八年,中都工程開工六年後,朱元璋第二次到工地視察,其間發表了祭告天地的祝文。祝文先是一大段憶往昔崢嶸歲月,然後又把自己的家鄉誇了一頓,最後也感慨了一下工程“實勞民力”,好在“功將告成,惟上帝后土是鑑”,遷都意向已經非常明顯了。

奇怪的是,就在朱元璋返回南京後不久,他突然下令“詔罷中都役作”。傾盡全國之力的超級工程,在即將建成之際,戛然而止,這到底是為什麼?史籍記載非常含混。

官方說法是,中都花費太多,不符合勤儉節約的治國方針。的確,朱元璋立國後,一直標榜節儉,每天早飯,只是青菜加一碗豆腐,所睡的床鋪,也和中等人家無異。可此時中都城已經修得差不多了,要花的錢差不多都花出去了,這時候說停建,不等於更大浪費嗎?

王劍英從各種文獻的隻言片語中找到一些蛛絲馬跡,他認為,“壓鎮事件”是中都停工的導火索。

為了趕工期,民夫軍士“病無所養,死無所歸”,作為反抗,他們在朱元璋視察時,用紙人木偶之類的東西,置於宮殿屋脊上進行詛咒。

此事讓朱元璋蒙上一層厚厚的心理陰影,甚至兩年之後,還“因工匠壓鎮,百端於心弗寧”。他在祭告天地時,特地懺悔:“役重傷人,當該有司,疊生奸弊,愈覺尤甚,此臣之罪不可免者。”

還有一些明史學者認為,對淮西集團的防範,才是中都停工的真正原因。

劉伯溫是當初唯一反對建都鳳陽的,他說“鳳陽雖帝鄉,然非天子所都之地”,原因是“地勢曼衍”。用現在的眼光看,鳳陽緊臨淮河,容易發生洪澇災害,長期的水災又導致土地鹽鹼化,糧食產量低,且地處丘陵,非交通要道,確實不宜建都。

朱元璋起初聽不進去忠言,但洪武八年,就在他從中都回南京後的第三天,退休老謀士劉伯溫的死訊傳到了京城。他原來只是身有小恙,但吃了宰相胡惟庸的藥後病情加重,撐了幾個月就駕鶴西去了。劉的死,讓朱元璋對淮西集團越發忌憚,要是到了老家,到處都是這些功臣們的親朋好友,那還不徹底反了天?

罷建後,中都政治地位下降,經濟蕭條,被朱元璋遷徙來的大量人口,缺糧少食,只得唱著花鼓,逃荒求生。

關於“中都罷建”,王志認為,“明中都遺址的考古發掘,或許能提供新的視角。很多細節顯示,中都皇城的完成度並沒有想象的高,史料上對工程的記載,不排除是李善長虛報了進度。按照當時的工程標準和營建速度,要使中都成為成熟的都城,恐怕再用六年也無法完成。從這方面看,‘以勞費罷之’並非完全是託辭”。

04.

遷都北京曲折多

還鄉建都失敗後,朱元璋耗時兩年完成了對南京宮殿的改建。改建時,很多地方都沿用了中都規制,雖然較為樸素,仍頗有帝都氣象。

本該安心當皇上的他,仍覺不稱心。金陵雖虎踞龍盤,但國運不昌;吳王新宮“前昂後窪,形勢不稱”;填湖而建的宮殿容易積水,這些缺點都令老年的朱元璋不勝其煩。

洪武二十四年(1391年),朱元璋派太子朱標巡撫陝西,意在考察遷都西安的可能性,但又因朱標早逝終於作罷。痛失愛子之後,朱元璋最終打消了遷都的念頭。

至此,明朝建立已31年,首都在南京和鳳陽間搖擺,汴梁和西安也是種子選手。但曾經繁盛的元大都、遠在北方的北平,卻從未納入皇帝的視野,還成了民間傳說裡的“苦海幽州”。

朱棣遷都北京之前,這裡儘管是金元兩朝的都城,但對於明朝廷來說,卻並不是理想的建都之所。

誰願意把都城放在離強悍的蒙古部落很近的地方?誰願意把都城放在一個已經被異族統治了四百多年,剛剛收回的城市?誰願意把都城放在一個胡風文化深厚的城市?能做出這種選擇的,除了朱棣,恐怕再難找出第二個。

朱棣想遷都,原因很多。有人說他的江山是搶來的,在南京做皇帝,內心難安。這恐怕有點小看永樂大帝了,多次北征蒙古,“天子守國門”對他而言,可不是一句漂亮話。也許,大元帝國締造者忽必烈,才是他真正想要超越的目標。

他也不是心血來潮,而是從靖難之日起,就有了清晰的規劃。登上皇位後,他知道遷都會引起很大的震動和反抗,就用溫水煮青蛙的模式,讓反抗的力量漸漸平息。這種“只做不說”的做法,使得遷都北京和宮城改建問題,自明清以來就存在不少模糊不清,甚至相互衝突的說法。

作為建都的標誌,紫禁城的營建始於何年?《明史》等史書都說是“永樂四年”,300多年來,治史者對此深信不疑。王劍英卻在研究明中都的過程中,追根尋底,得出了“始於永樂十五年”的結論,並指出“永樂四年”只是“詔建北京”而未動工。他的《明初營建北京始於永樂十五年六月考》令群儒折服,如今,這個結論已被史學界普遍接受和採用。

永樂元年(1403年)正月,朱棣皇位還沒坐穩,就把北平改為北京,稱“行在”。同年,遷直隸、浙江等地的富戶到北京,派工部尚書宋禮到南方準備大木,命工匠次年集結到北京。永樂四年,準備工作已就緒,為什麼此時下了詔書,卻未動工,反而又等了十年呢?

永樂五年,徐達之女、也就是在靖難之役中為朱棣堅守北京城的徐皇后去世。借這個由頭,朱棣巡狩北京,不到50歲的皇帝,出人意料的將陵寢選在北京昌平。

準備好的工匠和木料都投入到長陵的建設中,與此同時,北京增加了十個衛所,治理了大運河,修了城牆。這些,都是在為遷都做準備。

到永樂十四年十一月十五日,朱棣正式宣佈遷都時,大臣們想反對,已經是有心無力了。朱棣這才開始修建紫禁城,很多記錄表明,元大內可能一直儲存到這一年,才“撤而新之”,徹底拆除。

永樂十五年,北京西宮建成。朱棣離開南京,坐鎮西宮,親自督建。十八年,紫禁城落成。十九年,各種禮制建築也悉數竣工。

北京宮殿比南京更加軒敞、壯麗,雖然達不到中都標準,但也堪稱建築奇觀。永樂朝紫禁城的奉天殿,在今天太和殿位置,但比現在的太和殿大1.5倍,面闊達95米,如果儲存至今,將是世界上最大的木製殿堂。

永樂十九年(1421年)正月初一,62歲的朱棣,在剛建成的奉天殿接受百官祝賀,北京由“行在”改為“京師”,進行了快二十年的遷都事宜,終告完成。

從1368年朱元璋在南京稱帝,到1420年北京紫禁城落成,53年間,明帝國相繼建設了中都、南京、北京三座都城,新建、改建了包含北京西宮在內的4座宮殿。近乎瘋狂的都城建設,將微薄的社會財富耗盡,整個社會的怨氣一觸即發。

在這個節骨眼上,一場神秘的大火點燃了建成不足百日的紫禁城,奉天、華蓋、謹身三座大殿化為灰燼。一向自信的朱棣也十分驚懼,不得不像朱元璋一樣為建都問題釋出了罪己詔。

三年後,朱棣死在北征蒙古的歸途上,他的兒子朱高熾又把北京變成了“行在”,並籌劃“還都南京”。僅僅過了一個月,朱高熾就病逝了,他兒子、從小生長在北京的朱瞻基,礙於父親的遺言,並沒有恢復北京的京師之名。

朱棣的重孫子朱祁鎮即位時,北京作為首都的基礎已很牢固了。於是朱祁鎮順水推舟,進一步完善了北京的各項設施,重修了“三殿二宮”。1441年九月,北京的各種公文去掉“行在”二字,正式成為首都。至此,困擾明初統治者70多年的都城問題,才徹底解決。

我國曆史上,遷都的事不少,但像明代這麼能折騰的,僅此一例。明中都作為大明第一座體現帝王意志的都城,其城市規劃和建築設計,對後來改建南京,營建北京形成了很大的影響。

05.

北京與中都互為參照

提起明代北京城的修建,有無數民間傳說,無論哪個版本,開頭都要來一句“苦海幽州”。可見,元滅之後,這座曾經的國際化大都市遭受了重創。

相傳,朱棣派軍師劉伯溫和姚廣孝去建北京城,鎮壓惡龍。他倆暗自較勁,卻不約而同地聽到“照著我畫,照著我畫”的童稚聲音。兩個人一想,這不是八臂哪吒麼?結果,背靠背地畫出了兩張一模一樣的圖,都是“八臂哪吒城”。

這個傳說雖然流傳很廣,但北京城既不是劉伯溫造的,也不是姚廣孝造的,而是以元大都為雛形,在明代不斷改造而成的。哪吒的三頭八臂兩腳,指的就是元大都的11座城門。

元大都的規劃師是忽必烈手下的“和尚宰相”劉秉忠。他是儒釋道三教合一式的人物,也可以說是劉伯溫、姚廣孝的合體,民間傳說大概由此而來。由他締造的元大都,遵循《周禮·考工記》的王城制度,給北京留下了中軸線、衚衕、大運河等寶貴財富。

攻克大都後,朱元璋立即派工部尚書張允測繪了大都宮殿,編繪了《北平宮室圖》。顯然,這是在為興建中都做準備。

“考古發現,朱元璋雖然提出‘驅逐胡虜,恢復中華’的口號,並表示要復漢官之威儀,但明中都的城垣格局、皇城外T形廣場、外金水河的佈局、宮殿形制等,均與元大都有繼承關係。”王志說,明中都承前啟後,是介於宋元和明清之間,都城變遷中的過渡形態。

中都宮殿雖參照元大內,又存在大量創新。前朝部分除了主殿外,在東西兩側還設定了文華殿和武英殿兩組院落,分別作為太子東宮和皇帝的便殿,以適應明朝的行政模式。

最傑出的是,明中都創造性地將中國傳統的“三朝五門”制度,轉化為前導區,安排在宮殿之南。相比元大都,明中都南宮門到南城門間的距離長了兩倍,因此可以在午門與洪武門之間擺下端門、承天門、大明門。同時,象徵皇室正統的太廟,移到了闕門之左;象徵疆域版圖的社稷壇,移到了闕門之右。這種佈局,用一重重的牆與門,把中軸線上的皇權威嚴,推向頂峰。

城市考古專家徐蘋芳特別提醒人們注意的是,在這條軸線的大明門位置,還出現了一條寬闊的東西向大街,與南北軸線十字交叉,稱為“雲霽街”。這條街串聯了中都城的鐘樓、鼓樓、祭祀壇廟,儼然是今天北京長安街的雛形。

王劍英分析,朱棣在少年時代,曾兩次去鳳陽祭祀皇陵,看到了營建中都的過程。青年時代,他又與兄弟一起到鳳陽講武練兵,在那裡住了4年。因此,北京吸收了不少明中都規劃上的精華。

由朱棣親自督建的紫禁城,疊合在元代的中軸線上,但向南移動,既避開了元故宮不大吉利的“地氣”,也更趨近於改造後的北京城市中心。在單士元看來,紫禁城的佈局和明中都類似,如午門、紫禁城四角樓、三大殿、東西六宮、左祖右社、內外金水河等。

永樂十七年,北京的南城牆自長安街的位置向南拓展到今前三門大街,這大大擴充套件了宮殿前的空間,中都宏偉的前導區也被移植過來,連洪武門、承天門這些名稱都原樣照搬。

中都宮殿在萬歲山之南,北京無山,則築一土山,也名萬歲山。這座山就是今天的景山,它是全城的制高點,也是平面上城市對角線的中心點。中都有日精峰,月華峰,北京紫禁城左右,雖無山嶺可命名,而宮殿之中則有日精門,月華門以象徵。

元朝宮殿的南面,並無東西向的大道,中都的“雲霽街”搬到北京後,改稱“長安街”,這條路兩端雖無鐘鼓樓,但在相應的位置建了東單、西單牌樓,由此創造了城市的東西軸線。

嘉靖九年(1530年),恢復明初天地分祀禮,建了天壇和地壇,其制度和方位都與鳳陽明中都的圜丘、方丘相同。帝王廟雖然是在永樂營建北京之後100多年建的,但是從中仍能看到明初營建中都的影響。

06.

安徽與故宮聯合考古

北京和明中都,是相互借鑑的兩座城。在今日的鳳陽城,還能找到北京城的源頭。

鳳陽城中,一條中軸貫穿南北,洪武門、左右千步廊、大明門、承天門、端門等位置依稀可辨,有些建築已經復建。東西軸向的雲霽街兩端,鐘樓、鼓樓相對而立。鳳陽鼓樓建成600多年來,幾經滄桑,屢廢屢建,臺基一直儲存完好,基上柱礎排列整齊,門洞上“萬世根本”四個楷書大字,據說是朱元璋手書的。這座鼓樓基座長72米,寬34米多,是後來北京鼓樓規模的1.5倍,南京鼓樓的2.5倍,雄壯得令人震驚。

明中都午門左右,厚重的磚砌城牆尚餘1100餘米左右;午門基臺的白玉石須彌座上,連續不斷地鑲嵌著浮雕,總長達四五百米。這些浮雕高32釐米,深度達到3-5釐米。與之相比,南京明故宮的午門須彌座上只嵌有少量花飾,深度約1釐米,其餘全是光面石塊;北京的午門石雕,只有一個花飾,形象、尺寸幾乎與明中都一樣。

明中都的其餘地上建築雖然都不復存在了,但留存的遺址格局基本儲存完整,包括城牆、城門、護城河、宮殿、金水河、建築、道路、水利設施等。現在,為了保護這些遺址,鳳陽城內建了十多處城市公園,隨處是景、處處飄香。

在明中都禁垣(相當於北京的皇城)地下,目前已勘探發現的夯土基址有137處,河道、水井、灰坑、道路、窯址等重要遺蹟,勾勒出了建築的基本佈局。

隨著明中都越來越有名,北京的一些地理歷史愛好者,把去鳳陽尋找北京的“前世”,作為一種小眾的玩法。長安街、午門、東華門、西華門、角樓等諸多稱謂,讓他們有種天然的親切感。

不過,就在幾年前,明中都皇城遺址,還是一片“髒亂的舊城”。21世紀初,在房地產大潮的衝擊下,明中都又到了湮滅的危急關頭:

太廟遺址、中都城隍廟遺址、開國功臣廟遺址、歷代帝王廟遺址陸續被賣給開發商;長春門遺址被剷平,建起了公路;洪武門遺址被剷除一半,建起了公路;全國重點文物保護單位觀星臺遺址所在的獨山、明中都的主山鳳凰山在數十年開山取石中,已是千瘡百孔……

2013年是轉機之年,那年明中都皇故城國家考古遺址公園專案獲國家文物局立項,鳳陽縣政府也及時調整了《2010-2030年鳳陽城市總體規劃》,其中最大的亮點是,投入13.8億元,將中都禁垣內的1308戶居民、20個工廠、10個養殖場、4所學校全部遷出。

隨著明中都的歷史在城市建設中被展示出來,僅幾年間,鳳陽人對遺址的保護意識迅速提高:為了保護明中都的天際線,政府調低了建築的限制高度;一些已經賣給開發商的遺址土地又被贖了回來;各種遺址公園相繼建立;從法律上保護明中都遺址的條例今年也將出臺……這個城市正逐漸找回了自己的靈魂。

2017年12月,明中都皇故城國家考古遺址公園成功掛牌。更可告慰王劍英的是,現存的明中都皇故城城牆,包括西牆、南牆的西半部,及較完好的午門和西華門墩臺,全長1350米,已經申報世界文化遺產專案,經專家現場考察,初審透過,並列入《中國世界文化遺產預備名單》。

“明中都的全面保護和研究,正逐漸實現著先生遺願。”王志介紹,王劍英在《明中都遺址考察報告》中曾16次提到,需要勘探發掘來進行求證。安徽省文物考古研究所從2015年啟動考古發掘,以中軸線為核心,先後發掘了前朝宮殿、承天門、外金水橋等遺址。2017年,故宮博物院的考古力量也加入進來,聯合對外金水橋等遺址進行系統發掘。

最早的奉天殿什麼樣?明中都外金水橋到底有幾座?天安門的雛形是幾座門?很多問題都在發掘中得到了解答。

發掘確定,外金水河上為七座橋基,橋的寬度均大於南京、北京相應的金水橋,橋址的分佈體現出井然的等級秩序。另外,橋基券石的卯榫結合部還發現多處有塞鐵片或灌注鐵水,證明史料所言非虛。無獨有偶,北京故宮的外金水橋也是7座,除了天安門5個門洞對應5座之外,太廟和社稷壇還各對應一座橋。

承天門的城門佈局非常獨特,“三個門洞位於城臺正中,城臺兩側與禁垣牆連線,在城臺兩側各開一偏門”。今天的北京天安門是5個門洞,王志認為,承天門“3+2”式門洞佈局是唐代以後首次將5個門洞佈置在都城第二道城的正門位置,或許是北京天安門五門洞格局的雛形。

在遺址公園內,前朝宮殿的發掘正在進行中。宮殿基址連續做了多年發掘,但形制卻“越來越複雜”,現已證明,宮殿臺基絕非表面所見的“中”字形,而是更接近元大都的“工”字形。不過,“要完全釐清宮殿及其附屬建築的形制,仍需進一步工作”。

從故宮到鳳陽,寧霄覺得“這裡更能施展得開”。北京故宮考古慎之又慎,只能進行“微創”發掘,一般都是見“面”即停,也就是發現了重要的磚面、地面、活動面後就不再向下清理了。而且,考古發掘面積極為狹小且難有餘地,一直有“管中窺豹”“盲人摸象”的困窘 。而明中都考古,可以大開挖,這對於北京宮殿變遷、營建時序以及施工工藝、甚至哲學思想等都有啟發。

對於明中都外金水橋的發掘,故宮博物院考古部主任徐海峰就評價道:“沒想到此次外金水橋發掘能看到如此完整的基礎構造,其平面佈局也很清楚,為了解北京紫禁城金水橋橋面以下基礎構造、建造工藝找到了很好的參照範本。”

(原標題:去鳳陽找北京的“前世”!這裡的紫禁城更大,為何沒建成?)

來源:北京日報紀事微信公眾號 | 作者 孫文曄

流程編輯:u007