我和父親的通訊終止於2020年的4月6日,此後我的電話和微信他一概沒有反應。父親節,端午節,中秋節,他的生日,新年,春節,都不回覆。他的兄弟姊妹也都很長時間沒有和他聯絡了。

多年前他於眾人之中勝出娶到了我媽,隨後藉助老泰山的力量由鄉里的話務員一躍調入了縣城的郵電局時,人也算謙和。接著又下鄉做了兩年局長,再次上調就已經是縣郵電局勞動服務公司的經理了。除了有關係,還具備一定的能力,這兩點助長了他的壞脾氣,這一輩子他都沒覺得自己有問題,有問題的都是別人。

我爸在縣城的這段日子過得可以說是順風順水,手裡拿著貸款,還握有不少工作機會。上個世紀八九十年代,能在郵電局上班還是很不錯的。上門送禮的人是絡繹不絕,不過我爸這點還是搞得很清楚的,送來的禮一概不收。

我爸不喜歡我到他的單位去找他玩兒,有一天下午我剛下了課,想去他辦公室等他下班一起回家,還沒到辦公室,就聽到一陣陣鬨笑聲。裡面有好幾個漂亮的女人,爸爸卻不在,有人認出了我:“這不是X經理的女兒嗎?你爸有事兒出去了,一會兒才能回來。”

我的嘴很甜,“阿姨好。”她們開始七嘴八舌地問起我的情況,我被哄得很開心。突然有個人問,“你在我們幾個中間最喜歡誰?”我想了想,用手指了指把我認出來的人,大家問為什麼,我說因為她最漂亮,她笑了笑,一抹怪異的神色從臉上拂過。她問了我一個問題:“是我漂亮還是你媽漂亮?”我立刻回答:“當然我媽漂亮。”她們又都笑了。

後來不知我爸和我媽說了什麼,第二天我媽很慎重地讓我不要再去辦公室找爸爸了。

我爸的花心我媽不是不知道。

他們剛剛結婚才兩個月,還和外公外婆住在一起,有一個電影叫《賣花姑娘》,風靡一時,我媽早早和我爸商量好一起去看,在醫院連著值了兩個夜班終於等到週日休息。前一天晚上我媽就看到了桌子上擺著的兩張電影票。

可是第二天一早父親和票都不見了。我媽記得票號和開場時間,等到快要開演的時候,站在電影院入場門口對面的一個電線杆子下,如果我爸來找肯定會看見。可是我爸並沒看見我媽,倒是我媽看見了我爸,他正親熱地牽著另一個姑娘的手,摟著她的肩膀,拿著兩張票入場了。

我媽啥也沒說,買了張站票進了場,看著他倆坐下,我媽悄悄走到他們身後,伸出手狠狠地在我爸的胳膊上擰了一下。我爸一回頭,慌了,站起來要把座位讓給我媽,我媽還是不說話,用眼色讓我爸靠邊站,他就乖乖地走開了。我媽坐到那個姑娘旁邊,看著姑娘疑惑的眼神說:“我是他妹。”姑娘鬆了一口氣,拿出了一小包花生米遞給我媽,兩人開始聊了起來,姑娘說她一直都和我爸要好,還差點兒結婚,不知道後來為什麼我爸又突然轉了主意決定不結了。

回了家我爸就給我媽跪下,表示再也不和她聯絡了。

當時我爸還沒能調到縣裡,我媽動了分手的念頭。我爸用盡了各種辦法,想要挽回。先是將外婆哄上了天,家裡什麼活兒都搶著幹,說話做事兒事事都順著丈母孃。外婆就開始勸媽媽:“你看他現在不也沒再和那個人聯絡嗎?就這麼算了吧。”我爸接著開始哄我媽,我媽在家總躲著他,他就在鄉里連著幫別人頂幾個班,然後把時間都攢到我媽值夜班的那幾天,去醫院陪著。堅持了一段時間,我媽被打動了,答應繼續幫他調動工作。

很久以後我媽才得知婚前我爸腳踏了三隻船,為了工作最終選擇了我媽,其中的一個人還為了我爸終身未嫁。

我爸的工作調動如願以償以後,桃花無數。剛開始的時候我媽還管著他,挑我不在家的時候勸告。我爸也還用下跪這招,但是出了門就忘了疼,漸漸地連跪也不跪了,說了根本沒用,說多了他就藉口出差消失幾天不見。我媽也就不說了,她覺得為這樣一個人費腦子不值得,也不想我受到不好的影響,所以對父親就是一直淡淡的,只是平日裡不叫我去父親上班的地方。

當然父親也並沒有把身邊的露水情緣當回事兒,只是風花雪月一場。

我兩歲多時,我爸正式接手郵電局的勞動服務公司,他想了很多方法拓展公司的業務,收效顯著,至於我爸的壞脾氣竟然在有些領導眼裡還成了一個優點,當領導就是要有脾氣,這樣才能鎮得住屬下,他的領導說過這樣的話。

與此同時他還在外面開了一家摩托車店,兩年之後摩托車店脫手,另開了一家酒樓,生意十分興隆,光是郵電局和醫院這兩個單位的人頻繁光顧就能賺上一大筆。儘管父親有些緋聞,但是我媽從不張揚,我們家還是連續好幾年被評為郵電局的五好家庭。親戚們開始頻繁地走動,我過十歲生日的時候,叔伯舅姑們都來了,大家一起吃吃喝喝好不熱鬧,人人都說我爸能幹,我看著他一杯一杯的白酒落肚,滿臉盡是得意之色。

可是到了我初二的時候,我漸漸發現父親經常晚上不回家,媽媽說他很忙,有時候就睡在酒樓自己的房間裡面。我後來才知道,我爸終於對一個女人認了真。她姓章,初中剛畢業就進了勞動服務公司打工,一直對我爸窮追不捨,去哪兒出差都得要帶著她,開酒樓她也要跟著。她很有些手段,酒樓裡的工作人員私底下就叫她老闆娘,而稱呼我媽為太太。

她曾公開地表示要和父親結婚。面對一個二十左右姑娘的告白,我爸動搖了。那段時間偏巧是我爸和另外兩個人競爭副局長的關鍵時刻,論業績我爸排第一,這二人就在我爸作風問題上琢磨起來。那段時間總是有些人在母親面前放風,意指父親在生活上不檢點,這一點我媽當然早有察覺,並沒有特別大的反應,更沒有像他們所希望的那樣在家裡鬧。我媽警告過這些搬弄是非的人,不要把孩子牽扯進來,大家也覺得有道理,所以這些事情我是完全不知情的。

後來有人偷拍了我爸和小章在一起的照片,並放在信封裡悄悄塞進我們家門裡。這次我媽真的生氣了,她拿著這些照片質問父親,父親沒有像以前那樣推說自己喝醉了,什麼都不知道,而是承認了。競爭副局長的結果父親輸得很慘,被降了職,分配到了門市部做負責人,而小章也隨著他一起去了門市部。緊接著國家出臺了新的政策,不允許公職人員在外面經營自己的企業,父親的酒樓因此倒閉了,同一時間縣城裡的很多家企業都倒閉了。父親的神色有些頹廢。我覺得他急需感情上的慰藉,可是我媽給不了他。小章趁虛而入了。

那時候二姥(我爸的第二個妹妹)剛剛在縣城分配了工作,常來家裡吃飯,跟我爸說:“哥,你看你多幸福,嫂子長得漂亮,工作單位又好,園園學習成績也好。”我爸沒說什麼,只是笑笑。那時我爸已經決定要和我媽離婚。爺爺奶奶聽說了這件事兒直接把父親叫回了老家,爺爺勒令他跪下,解了皮帶就開抽,據說皮帶頭都打掉了,這件事情還是無法挽回。

雖然離婚這件事兒並沒有人告訴我,可我還是感覺到了。一日放學後我照舊第一個回了家,門口擺了兩個行李箱,開啟一看,裡面有父親的衣服,另一個箱子裡還裝著我媽買的收藏紀念幣,我默默地合上了箱子。

從客廳拖過來一個板凳和一把椅子,坐在離陽臺近的次臥裡,風不斷地從陽臺吹進來,我開始趴在板凳上砸小核桃吃。核桃是父親出差特地給我帶回來的,家裡那時候買不著。那天的核桃好像都格外難砸,不是用了力也砸不動,就是力太大完全砸碎了,我耐心地把小核桃仁從一片碎屑中挑出來,放在一張乾淨的紙上,一粒兩粒三粒……門有動靜,啊,是爸爸回來了,他聽到了我砸核桃的聲音。

腳步聲在門口停頓了一會兒,最後還是走了進來。他走到我身邊,我拿起放著剛才攢下來沒吃的核桃碎的紙巾遞給他,他接了過去又放回到大板凳上。

“園園,爸爸這次要離開家一段時間。”“嗯。”我繼續砸著核桃。他以前十天半月不回家也不算稀罕事。“你在家要好好聽媽媽的話。”我幾乎沒有不聽媽媽話的時候。“在學校要好好學習,聽老師的話。”天曉得我從來沒讓他們在我的學習上操過半分的心。

“爸,你是不是要和我媽離婚?”我放下手裡的榔頭,直盯著他的眼睛。他顯然沒有思想準備我會問出這樣的話,“你聽誰說的?”“是真的嗎?”他避開我的眼睛,輕輕點了點頭。我內心的千萬條河流開始奔湧,直接開始嚎啕,他被我的反應嚇了一跳,趕緊把我抱在懷裡,拍著我的後背說,“一切還是和以前一樣呀,爸爸會經常回來看你。”

“不一樣,不一樣,就是不一樣!”我一邊嚎一邊說,鼻涕已經掛到了他的襯衣上。“園園呀,你別這樣,你這樣爸爸心裡也不好受。”他的聲音也哽咽了。不知哭了多久,我已經沒有了力氣,他好像也離開了,陪著我的是已經砸好了的一大把核桃碎。

夕陽照了進來,板凳上留下了一個個砸核桃留下的小小的坑,我摸著這些坑,心裡知道有些事發生了就無法再彌補和更改了。

母親後來告訴我說父親離家帶走了三十萬,一分錢也沒有給我們留下,我說他還把你的收藏品也一起帶走了,母親只是苦笑。後來在母親的爭取下,父親一次性給了六千作為我三年的生活費,可笑的是父親對外放出訊息給我們留下了十萬,而我們當時卻完全不知情,直到很久之後母親的一位朋友告訴了她這個訊息。

為了將對我的影響降到最低,父親和母親秘密離了婚,可是小章卻並沒有嫁給父親。據說在父親幫她轉正的第二天,她就和父親分了手。後來嫁給了一位分配到郵電局工作的退伍軍人。據說結婚那日,有人起鬨讓新郎帶郵電局員工的帽子結婚,說這樣才配。父親在原來的單位的名聲已經徹底壞掉,她的離開對於父親可能也是一種解脫。

不久之後父親就又攀了一個高枝,藉助第二任老泰山的力量調離了我們縣,去了省城的電信局開始了他的新生。不過因為他的學歷不高,只是在科室裡當了個很普通的科員,做些和記賬相關的工作。他的脾氣依然不是很好,不過氣焰遠不如當初囂張了。他在電信局工作了僅僅19個月之後,就辦理了內退,每月拿著80%的工資。

父親許久沒有驕傲的事兒了,而我考上了重點大學再次讓他在眾人面前長了臉。他決定要送我去學校。那時從我家到長春沒有直達的火車,需要在北京中轉。他算好了時間和車次,第一天清晨到,第二天晚上走,差不多在北京待兩天。他先是帶我去了一個很大的批發市場,裡面各種各樣的貨品都有,他在一個玩具禮品店前停了下來,讓我去選一個自己喜歡的東西,我挑了一個毛茸茸的小玩具狗,卻並沒有把它擺在外面,大學四年它一直躺在箱子裡。

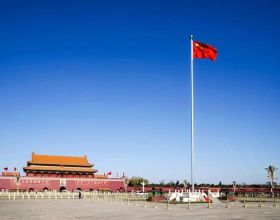

第二天一早他就拉我去了天安門,那天我們的運氣很好,天安門的城樓開放,站在城樓上放眼望去,書上寫的景物在眼前變成了現實,我心中頓時升起了一股豪氣,還想看得更遠,就一步踩上了防護欄,立刻有位便衣走過來:“這個欄杆不能踩。”父親一邊趕緊陪著笑:“小孩子不懂事兒。” 一邊把我拉了下來。那天他給我拍了很多張照片,我一直傻呵呵地笑。

到了學校,負責報名的老師說現在有這樣一個機會,如果交了三萬元,就可以換到任何一個專業去學習,我嘟囔著想去計算機系,父親考慮了一會兒,決定放棄。我有些不高興,不過也並沒有怎麼去抗議。後來他給我報了吉工大的計算機輔修,費用應該便宜了不少,但至少他對於我的願望還是有回應的。

事情總是這樣,父親對於我的愛一直打著折扣,遵循著物美價廉的原則。我的視力一直不太好,都快有八九百度了,他一直嚷嚷著擔心我的眼睛,特意買了一個迎客松的盆景送給我,讓我休息的時候多看看綠色。後來他給我買的膝上型電腦出了問題,螢幕的中央出現了一條豎著的綠線,漸漸地這根綠線越變越粗,我說這樣看著眼睛特別不舒服。父親得知電腦的其他方面沒有問題的時候,絕口不提給我換電腦的事情。

當我懷疑他的愛的時候,另一些畫面會跳出來。

比如十八歲生日那天,樓下的宿管阿姨叫我下樓收快遞,竟然是一束鮮紅的玫瑰花,大家說你有男朋友啦,我也很驚訝是誰送的,直到我看到了祝福卡片的落款是父親的名字。我人生中收到的第一束玫瑰來自於我的父親。

比如父親給我打電話,抱怨我怎麼普通話說得這麼不地道,我說我就沒有跟你說普通話,我們倆打電話為什麼不用家鄉話?等我用很標準的普通話和他聊了幾句之後他才心滿意足。有一段時間我給他的電話打得很少,一天突然收到他寄來的一張明信片,上面寫著一首小詩,大意是問我為什麼電話打得那麼少。

比如有一年父親送我到學校之後住了幾日,一天下午我走出宿舍樓跟他會和,發現他推著一輛腳踏車,一臉興奮。“走,今天我教你騎車。”那天的天氣格外好,吹著悠悠的小風,空氣澄靜而涼爽,我們推著車進了運動場,父親讓我先在座位上坐好,他在後面扶著後座,我晃晃悠悠歪歪扭扭地踩著踏板,因為害怕摔倒騎得特別慢,父親用力地撐著車子,大聲說:“不要怕,用力往前蹬,我在後面扶著你,不會摔的。”

我的膽子漸漸大了起來,開始用力踩踏板。“對,就是這樣,很好!”父親在身後不斷地鼓勵我,我的踏板越踩越快,路邊的小草很快就變成了模糊的一片,樹木也呼呼地向身後倒去,暢快的風掀起了我的頭髮……咦身後好像沒有了父親的聲音,我回頭一看,後面沒人了,心下一慌,連人帶車倒了,父親急忙跑過來扶起了我和車。“不錯,差不多學會了,自己再騎著試試。”我爬上了座位,再次嘗試著蹬起了車。

父親依然扶好後座,這次我心裡沒那麼慌了,很快就開始加速,陽光透過樹葉灑落在我的身上和麵前,風吹著大樹沙拉拉作響,這一切都快速地顯現在我的眼前,吹到我的耳邊,我心裡湧上了一股衝動,覺得一個燦爛的世界已經為我開啟,我沉浸在速度的快樂裡,後背上印著父親的眼睛,我希望這樣的路越長越好,最好永遠沒有盡頭。

父親內退後嘗試開公司,有一年暑假他讓我來合肥玩兒一陣子。

那時候的父親在我眼裡很神秘,他對於自己的新家庭絕口不提,彷彿這一部分的他被完全切除了,後來我和母親才在她的朋友那裡得知,父親和一個帶著男孩的女人結婚了,他們沒有再生孩子。父親並不希望我知道這些,可能是怕我傷心。在合肥我從來就沒有去過他的新家,來了就住在大姥姥和三姥姥家。

有一天他很高興,說要帶我去他的新公司看看。這是一間不大的房子,在一個商住兩用樓的二層,空氣裡有種渾濁的氣息,樓梯也非常窄,只能容納一個人走,我看了一眼旁邊的大屋子是做音樂培訓的,父親和裡面的人打了聲招呼,看起來關係不錯。

他剛一進門,就有個年輕人從電腦前抬起頭,“X經理來了”,父親略點了點頭算是回應。屋子的左邊擺了三張辦公桌,右邊角落放了一張大桌子,桌子上堆滿了手機盒,父親還在做手機生意。他讓我坐在他的座位上玩兒電腦。我看著他,他很認真地在看檔案,並沒有發覺我在看他。父親還不到五十,他並沒有老,他看報表的眼睛飛快地左右移動,他還能抓住機會,他還是經理。

可是沒過多久父親告訴我公司倒閉了,他看上去有一絲落寞,不過很快就轉換了話題,上至國際形勢,下至小城逸事。他不時地問我:“看,你老爸還沒有落伍吧。”有一次他半開玩笑跟我說等我考上了博士,就給我買輛車。

但研究生畢業後我並沒能按照父親的意願去考博士,而是去追尋了自己的夢想,先是去泰國做了一年對外漢語志願者,然後用攢下來的錢去北京電影學院導演進修班讀了一年書,期間我們為了我今後的奮鬥方向爭吵過無數次。父親特意來了一次北京,我帶他到附近的麵館去吃麵,看著坐在對面的父親,我說:“我就是不要聽你的話,我要走我自己的路。”

父親沉默了,低著頭吃完了碗裡的面,他提起了自己的行李箱就往來的地鐵方向走,我有點兒懵,他說:“我不想在這兒待了,我這就回家。”我要幫他拿行李,他大步流星地躲開了,我搶了好幾次都沒能成功,只好在後面跟著。他上了地鐵裡下樓的自動扶梯,突然就放聲大哭起來。我站在地鐵口呆呆地看著他遠去的背影。

一年後我成功應聘到了一個紀錄片公司,得到這個訊息是在晚上,我在外面散步,正是北京的秋天,風帶著微微一絲涼意,月光皎潔,我撥通了父親的電話,想把這個好訊息分享給他,可是他的態度十分冷淡:“你就是以後成了張藝謀我也是看不起你。”然後就結束通話了。之後差不多我們能一年見一面,都是從北京回老家在合肥中轉的時候,也就一兩個小時,很少打電話,有時會微信聊上兩句。

三年前我陷入一場債務危機,急需要幫助,我撥通了父親的電話,他的態度很明確,就是沒有錢可以借給我。我並沒有生氣和失落,也沒有繼續和他提這件事兒,畢竟他對於錢的態度,很小我就已經知道了。

從那次以後我感覺父親在微信上對我的態度漸漸開始有了轉變,經常我寫了一堆,他只回復幾個字。以前每次我過生日他都會主動送上生日祝福。而19年是我在生日那天發了資訊給他,才換來了生日快樂四個字。我覺察到情況不對,在一年多以後還清了債務之際,立刻把這個訊息告訴了他,希望他不要誤會我想打親情牌去向他借錢。可是父親的態度還是不冷不熱。

每次微信問候,他總會說自己的身體多麼不好,我要去看他,他又說不必了。自從從北京回老家有了直達的動車以來,我們就一直沒有見面,已經有三年多了。二姥姥跟我說父親對自己的身體太過在意了,並沒有什麼問題可是他總是小題大做,還讓我勸勸他。

後來我們徹底沒有了聯絡。

父親的第二任妻子不知從何處找到了我媽的電話號碼,打了過來。她的主要目的是希望母親可以給父親打電話勸他回家。原來他們相處得並不好,經常因為父親的多情而發生爭執。那個曾經差點把姓改跟父親的男孩也因此憤恨父親。

從2014年開始,父親帶著自己的工資卡離家出走了十幾次,而且一次比一次頻繁,在外面的時間也一次比一次長。每次回來要是不讓他進來,他就下跪,回來了待不了多久就又要出走。據二姥姥說父親還停掉了一直給奶奶的每月零花錢。

所有人都不知道他到底在想什麼。

*本故事來自三明治 “短故事學院”

三年多沒見父親,不知他現在怎麼樣了,我的心裡早就沒有一絲恨意。只希望他能按照自己的方式好好地活著,好好地去享受他的生活。也希望陷入與父親感情糾葛中的每一個人都能從這攤泥沼中走出來,不要賦予父親這個稱號過多的責任和意義,他畢竟首先是個獨立的人,如果這個人秉持的理念與你不同,甚至也無法讓人理解,那麼就請你先尊重他的選擇。

透過這次寫作,重新梳理了與父親的點點滴滴,那些閃閃發光的日子,因為回憶更加燦爛。那些怨恨糾結的日子,因為回憶而得以放下。有一點遺憾,這些來自於我和親人的回憶無法和父親產生直接的連結,我很希望可以親口和他聊一聊。所以還有機會和父親聊天的你們,我是多麼地羨慕啊!