——電商平臺在前面放飛自我,國家監管在後面圍追堵截

作為站在時尚前端的網民之一,星陽君在近日的網購中著實感受了一把“人間險惡”。

都說“時尚是個圈”,其實這句話適合很多行業,其中就包括電商行業。說到底在市場機制下無非就兩個關鍵點:產品和價格。在十年的砥礪前行中,電商行業一直圍繞著這兩個因素進行打磨。

近年來,在賣方市場趨於飽和的狀態下,商家們除了在提升產品品質的同時,還在價格上上下“遊走”,以尋求交易函式最大值。

但是,隨著後期玩家增多,用價格“跑馬圈地”成為行業心照不宣的秘密,其中“社群團購”就是此類事件的反面教材,而後果大家都有目共睹。

價格戰後只剩滿目瘡痍,直接導致資金鍊薄弱的小微品牌破產清算,這讓本就在疫情環境中舉步維艱的小微企業雪上加霜。“價保”服務在此基礎上應運而生,用平臺信譽背書,為商家價格兜底,向消費者傳達“反割”訊號。

離經叛道,價保規則到底是“保”誰?

價保規則,是電商平臺為保障消費者利益,防止商家惡意標價,而設定的限制性價格保護機制,這是電商平臺對“價保規則”的官方定義。

京東自營價保政策

而在此基礎上,星陽君所理解價保的規則是:該規則主要落腳點是消費者,首先平臺會要求商家在一定期間穩定價格,如因頻繁調整價格導致消費者權益受損,平臺就會給予商家一定處罰,並返還差價,店鋪的年度考核將會受影響,尤其是在618、雙11等大促面前。

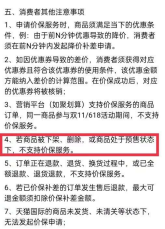

事實真的如此嗎?消費者所理解的“價保”規則和商家所理解的“價保”規則是一致的嗎?讓我們再多看幾家電商平臺的價保細則:

天貓價保注意事項

唯品會價保注意事項

我們再次細品上面的價保規則,作為消費者是不是有種“聽君一席話如聽一席話”的感覺,雖然平臺推出了價保服務,但是在購物後,正真滿足平臺價保規則的產品所剩無幾,這時的保價服務則更像一個噱頭。

平臺內卷,商家躺著都要“中槍”

想要流量就要轉線電商平臺,如果你覺得通過了平臺稽核就萬事大吉了?非也!由於平臺的一系列引流活動,在為商家提供流量的同時也限制了其自由發展。所以,平臺在內卷的風口下,商家也是泥菩薩過河“自身難保”。

所以,“商家既依附於電商平臺,又想將自己置身事外”是件非常難的事情。當星陽君深入瞭解各平臺價保服務發現,實際上商家在使用價保規則時,還是會根據自身銷售節奏來調整的,不僅要考慮當下,還要對未來節點進行規劃。

因為價保意味著品牌方需要再次為消費者讓利,所以願意參加價保活動的更多的是大品牌。

所以,作為小微商家是很難在自由市場環境中健康成長,頭部電商平臺“二選一”、流量阻隔、直播被割......小微品牌也有一肚子苦水。

因此國家相繼出臺《電商法》、《反壟斷法》、《消費者權益保護法》、《價格法》等相關檔案,堅決打擊自由市場中不公平不合法行為,為消費者、小微企業建立良好發展氛圍。

平臺“又當又立”,消費者“又愛又恨”

據某電商平臺內部人員向星陽君談及“價保”實質:價保服務實際上是隨著這些年,促銷週期的拉長而出現的,目的就是為吸引消費者提前下單,平臺可以以此緩解大促當日過於集中的壓力,在2019年還執行的較為正規,也比較符合消費者利益,但是今年在價保服務上出現大規模投訴,這與平臺和商家‘濫用’價保服務脫不開關係。

關於平臺和商家濫用價保服務,星陽透過對幾家頭部電商平臺對比,發現價保規則落地後與消費情景很難匹配,“在價保期內,同一產品降價後即可退價差”的情況是難以實現的。

有的平臺對“同一產品”定義為同尺碼、同大小、同一批貨等;有的平臺則說明商品在缺貨、售罄狀態下是不能提供價保服務的;有的平臺則提出在使用優惠券導致的降價是不符合價保服務的......

總而言之,消費者想要享受價保服務基本是不可能的。

雖然,平臺和大部分商家會勾選價保服務,以求更多的流量,但是還是有一小部分商家對這類套路保持謹慎。

一位家電品牌商家向星陽君說道:“為了鞏固老使用者,我們店鋪所有的產品都能實現保價一個月,這樣雖然在拉新方面較緩慢,但是大家都懂得魚和熊掌不可兼得的道理。如果頻繁調整價格,兩頭都不落好,反而會對品牌造成很大的負面影響。”

雖然,網際網路時代是不可逆的,電商經濟也的確為消費者帶來的便捷,但是,最終的選擇權還是在消費者手上,哪個平臺實在、哪家品牌品質高,消費者都心知肚明,所以無論是平臺還是商家對消費者,都請務必真誠以待,時間是最好的驗金石!